『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)

【第五章】「人間的〈生〉」の分析と「〈生〉の三契機」

(1)「人間的〈生〉」と〈生活世界〉

これまでわれわれは、人間存在の本質をめぐって「環境哲学」に基づく考察を行ってきた。そこで明らかになったのは、人間とは、自然生態系および「人為的生態系」としての〈社会〉という〈環境〉の「二重構造」のなかで生を営む存在であるということ、そして絶えず「社会的なもの」が蓄積されていくことによって、その存在様式がいかに繰り返し変容を遂げてきたのかということであった。

しかし一連の議論だけでは、やはりわれわれは真の意味において人間存在を理解したことにはならないだろう。なぜなら「環境哲学」から見えてくるのは、あくまで人間という存在の外的な構造であって、結局そこには、いかなる生身の人間も想定されてはいないからである。

われわれが人間の本質を掌握してくためには、ここで第二のプローチとなる「〈生〉の分析」を導入し、その存在を再び生身の人間に等身大のものとして描きだしていく必要がある。そして人間存在を等身大のものとして描くということは、われわれが生活世界を舞台として展開している〈生〉をめぐる諸々の活動、すなわちわれわれが「生きる」と呼んでいる営為の本質を問うということを意味しているのである。

ここでは最初に、「天動説の比喩」というものを用いることによって、この二つのアプローチの違いについて考えてみよう(1)。例えば確かにわれわれは、一般教養として太陽が地球を周回する天動説よりも、地球が太陽を周回する地動説の方が正しいということを知っている。しかし人間の日常的な尺度からすれば、大地を周回しているのはあくまで太陽の方である。

つまり宇宙から見た地球という、外部の目線において正しいのは地動説であったとしても、“生身の人間“にとって等身大なのはむしろ天動説の方であって、その方がかえって物事をより忠実に、実感を伴う形で伝えることができるということなのである。

これと同様にして、「環境哲学」の視点から「人間的〈環境〉」の主体として捉えられる人間存在は、等身大の現実においては、そうした〈環境〉の上に立ち、実際に〈生〉を営んでいく主体として理解される。

その〈生〉は、生身の人間にとっての〈生〉、すなわち〈生活者〉としての〈生〉である。そして外部から二重の〈環境〉として見えていたものは、ここでは〈生活者〉が〈生〉を実現するための舞台、あるいは具体性を帯びた“生活の場”として現前することになるだろう。

それを本書では、改めて〈生活世界〉と呼ぶことにする。要するに、こうして浮かびあがる「人間的〈生〉」の諸相こそが、ここで人間という存在を描きだすための、第二の枠組みとなるのである。

ところで、そもそも「人間的〈生〉」の中心にあるべき“生活”とは何だろうか。代表的な辞書によれば、生活とは、「①生きていること。また、生かすこと。生存して活動すること。この世に存在すること。②世の中に暮らしてゆくこと。また、その暮らし。生計。しょうかつ」のことを指すとされている(2)。

ここから見えてくるのは、生活とは、まずもって衣食住などの必要を実現していくこと、そして人間関係をも含んだ〈生活世界〉を舞台として、その手段を確立し、それを着実に実践していくことを指すということである。

ところが驚くべきことに、西洋哲学の伝統的な考え方によると、「人間的〈生〉」の本質はこうした生活のなかにはないとされる。というよりも、人間が「生きる」ことの核心は、こうした生活とは根源的に区別される“別の生活”のなかにあると考えられてきたのである。

例えば【第三章】でも触れたように、アリストテレスは諸々の生活(bios)の形について分析するなかで、その最上のものを、理性を用いて普遍的な真理を認識するところの「観照的生活」(bios

theoretikos)に求めていた(3)。そこでは名誉に即した社会的実践である「政治的生活」(bios politikos)ならまだしも、快楽に耽る「享楽的生活」(bios apolaustikos)に至っては、畜獣と大差のないものだという理由で蔑視の対象となっている。

つまりここでは、衣食住に関わる先の生活は「観照的生活」や「政治的生活」を存分に営むための前提条件に過ぎないのであって、究極的には“なければないに越したことはない”ものとして扱われているのである(4)。

こうした“暮らし”に対する軽視とも言える傾向は、西洋近代哲学のなかにおいても散見される。例えば後に〈自立した個人〉の思想を生みだすことになる「自由の人間学」において、J・ロック(J. Locke)やJ・J・ルソー(J. J. Rousseau)が論じた人間は、そもそも衣食住の必要が想定された存在ではない(5)。

端的に言って、そこでの人間は飢えることも、死ぬことも、世代交代していくことも想定されていない。彼らが見ていたのは、衣食住などを超えたところにある人間の生活であって、そこにある理想的な〈生〉の姿だったからである。

「自由の人間学」においては、衣食住に煩わされる〈生〉など「人間的〈生〉」以前の領域であって、それはいわば「生まれながらにして自由」であるはずの人間が縛られている“鉄鎖”のひとつに過ぎないとさえ言えるのである(6)。

おそらくこうした〈生〉の理解を、より明瞭な形で再び“生活”の文脈において論じたのはH・アレント(H. Arendt)だろう。よく知られているように、アレントは「観照的生活」の下位に置かれてきた「政治的生活」に再び光をあて、そこに「労働」(labor)、「仕事」(work)、「活動」(action)という三つの活動力の区分を導入した

(7)。

注目したいのは、ここでの「労働」が人間の生命性に由来する循環的かつ必然的な領域であるとされ、まさに衣食住の実現に深く関わる活動であるとされていたことである。

しかしアレントが重視するのは、あくまで「活動」――多数性に彩られた人間が、共通世界において自己の唯一性を露わにしていく――であって、彼女が問題にしていたのは、まさしく近代以降に「労働」の領域が際立った重要性をもつに至り、その分「活動」の領域が浸食されているということだったのである(8)。

またアレントが言うように、「労働」の重要性を思想的に高めたのはK・マルクス(K. Marx)であった。しかしそのことは、マルクスが「人間的〈生〉」の本質として、衣食住に関わる生活を重視していたということを必ずしも意味しない。

なぜなら「自由の国」(Reich der Freiheit)の描写から浮上してくるのは、マルクスにとっての理想の「労働」もまた、必要に伴う労働時間を最小限にし、それを自己表現や自己実現という形で開花させていこうとするものだったからである(9)。

ここから見えてくるのは、“生活”の概念には、衣食住などの必要を実現していく「暮らしとしての生活」と、それとは反対に、衣食住などの必要からむしろ離れるからこそ実践できる「精神としての生活」とも呼べるものがあるということ、そしてこれまで人文科学的な知において「人間的〈生〉」の本質とされてきたのは、あくまで後者の方であったということである(10)。

しかし、われわれがここで〈生活者〉、あるいは〈生活世界〉という形で言及している“生活”とは、あくまで「暮らしとしての生活」を土台とするものでなければならない。われわれが希求する人間学においては、「精神としての生活」は再び「暮らしとしての生活」に埋め戻され、それによって「人間的〈生〉」の全体像が明らかにされなければならないのである。

(2)「人間的〈生〉」における〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉の諸契機

それでは〈生活者〉としての人間を見据えたとき、改めて〈生〉=「生きる」ということは、直接的に何を意味するものになるのかを考えてみよう。ここで注目したいのは、〈生〉とは本質的に行為によって実現されなければならないものだということ、換言すれば、われわれには“生活”を通じて根源的に実現しようとしている何かがあるということである。

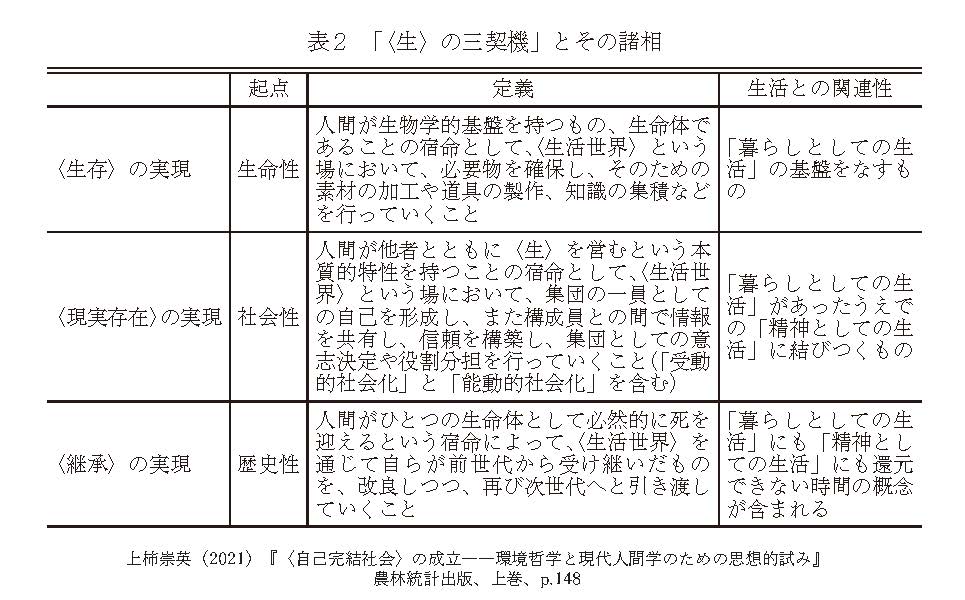

そして本書では、そこに時代や文化的背景に関係なく、およそ人間が人間である限り必ず実現されなければならない“三つの契機”があるということに着目する。すなわちいかに〈生存〉を実現するのか、またいかに〈現実存在〉を実現するのか、そしていかに〈継承〉を実現するのかということである。本書ではこれらを、「人間的〈生〉」を構成する「〈生〉の三契機」と呼び、以下に詳しく見ていくことにしよう。

まず〈生存〉は、人間が生物学的基盤を持つもの、生命体であることの宿命として、〈生活世界〉という場において、必要物を確保し、そのための素材の加工や道具の製作、知識の集積などを行っていくことを指している(11)。

この〈生存〉という契機は、人間存在の“生命性”という側面に位置づけられる。また前述した、「暮らしとしての生活」の基盤をなしているものだと言うことができるだろう。

【第三章】で見てきたように、人間という存在は、それ自体の特殊性を内包しつつも、明確に生物存在の一員である。「ヒト」として誕生した人間は、〈社会〉によってはじめて「人間」になれるが、その存在の基底には明確な形で生物学的基盤が存在するのである。したがって〈生存〉の契機は、〈生〉を形作る根源的な土台となるのであって、それを取り除いて論じられるいかなる〈生〉も、「人間的〈生〉」を一面的にしか捉えていないと言えるだろう。

次に、ここでの〈現実存在〉とは、人間が他者とともに〈生〉を営むという本質的特性を持つことの宿命として、〈生活世界〉という場において、集団の一員としての自己を形成し、また構成員との間で情報を共有し、信頼を構築し、集団としての意思決定や役割分担を行っていくことを指している(12)。

この〈現実存在〉の契機は、人間存在の“社会性”という側面に位置づけることができる。ただしここでの社会性には、「ヒト」として生を受けた誰しもが、社会的関係性を通じて後天的に「人間」としての自己を確立しなければならないという「受動的社会化」、そして同時に〈生活世界〉を維持していくために、関係性の内部において生じる諸々の問題を引き受け、それらを日々解決していくという「能動的社会化」が同時に含まれている。

先の〈生存〉が「暮らしとしての生活」の基盤をなすのに対して、〈現実存在〉は、「暮らしとしての生活」があったうえでの「精神としての生活」に深く結びついていると言えるだろう。

最後に〈継承〉とは、人間がひとつの生命体として必然的に死を迎えるという宿命によって、〈生活世界〉を通じて自らが前世代から受け継いだものを、改良しつつ、再び次世代へと引き渡していくことを指している(13)。

この〈継承〉という契機は、人間存在の“歴史性”という側面に位置づけられる。ただしここでの〈生〉には、「暮らしとしての生活」にも「精神としての生活」にも還元できない、“時間”の概念が含まれている。

そこには〈社会〉を通じて「人間」となった新たな世代が、「社会的なもの」を再び次世代へと託していくという、人間存在の根幹に関わる側面が含まれているのである。その意味において〈継承〉は、やはり「人間的〈生〉」を構成する不可欠な契機と見なされなければならない。

たとえ〈生存〉と〈現実存在〉を実現することができたとしても、〈継承〉が実現されなければ、〈生活世界〉は現世代とともに破綻し、次世代の人間は、「人間的〈生〉」の実現に際して多大な困難を抱えることになるからである。

以上を通じて、われわれは〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉という三つの契機について見てきた(表2)。

これらは「人間的〈生〉」を構成するきわめて本質的な成分であり、前述のように、われわれが人間である限り背負い続けなければならない、いわば宿命的な問題であると言えるだろう。

しかしそれゆえに、われわれはこれらの実現を通じて、〈生〉を実感のあるものとして掌握できるようになる。そして同時に、自己存在というものを世界に根づかせることができるようになるのである。

例えば〈生存〉に表現されているのは、“私”というものが、自らを取り巻く物質的な世界、あるいは他の生けるものたちから切り離されては存在できないということである。同様に〈現実存在〉には、“私”というものが他者を必要とし、また他者から必要とされる存在であるということ、つまり他者を通じてはじめて“私”は“私”でありえるのだということが表現されている。

そして〈継承〉においては、そうして“私”を“私”ならしめている他者というものが、空間軸においてだけでなく、さらに過去や未来といった時間軸においても無数に広がっているということが示唆されているのである。

人間存在は、決して自己によって完結したものではない。ここにあるのは、まさしく時空間的に延々と展開されていく〈存在の連なり〉そのものである。われわれは〈生〉の実現を媒介として、その〈連なり〉そのもののなかに、自らを位置づけることができるのである。

(3)「不可視」となった「人間的〈生〉」

しかしここでわれわれは、ひとつの問題に直面する。それはこうした「〈生〉の三契機」が、人間である限り不可避のものであるとされながら、なぜ現代社会に生きるわれわれには、それを実現させているという自覚に乏しいのかということである。

現代社会においても、三つの契機は確かに実現されている。それにもかかわらず、われわれはそれを実現させているという実感がない。それはいったいなぜなのだろうか。

例えば現代社会においても、〈生存〉は確かに実現されている。注目したいのは、それがこれまで見てきたように、あの〈社会的装置〉が供給する財やサービスによって成立しているという事実である。

人間は生物存在として多くの“もの”を必要としているが、実際われわれは、そうした必要物を財やサービスとして、まずは市場経済システムから、そしてその不足分を国家行政システムから調達しながら生きている(14)。

しかしより本質的な部分は、その前提となっている事柄であろう。つまりわれわれが〈社会的装置〉から財やサービスを得るためには、まずもってわれわれ自身が、それを実現できる立場に立てなければならない。より直接的に言うならば、交換のための貨幣を調達する“通路”を確保し、それを死守していくことが絶対的に不可欠となる。

この貨幣調達のための営為のことを、ここでは「経済活動」と呼ぶことにしよう(15)。そうすると、現代的な〈生〉における〈生存〉とは、財やサービスの消費、そしてこの「経済活動」の実現を意味するものになっている、ということに気づかされるのである。

このことは〈現実存在〉についても言うことができる。そもそも現代社会が、かつての共同体とは比較にならない巨大人口のもとで、これほど一糸乱れることなく、社会集団としての枠組みを維持できているのはなぜだろうか。

【第四章】でも見たように、それを可能にしているのは、やはり〈社会的装置〉である。われわれは先に、「人間的〈生〉」における〈現実存在〉には、社会集団の一員としての自己を形成していく「受動的社会化」と、関係性において生じる諸々の問題を解決していく「能動的社会化」とがあることを指摘した。

このうち後者の「能動的社会化」から見てみると、現代社会においては、そうした意味での〈現実存在〉の実現が、それぞれの〈生〉の文脈においては、ほとんど重要な意味を持たないということに気づかされる(16)。

というのも人々を集団としてつなぎとめ、組織化し、行為の調整を行っているのは、あくまで〈社会的装置〉であって、われわれの社会が日々直面する問題を解決する役目を負っているのもまた、〈社会的装置〉によってつながれたどこかの専門家となっているからである(17)。

これに対して現代的な「受動的社会化」については、まずは国家が“国民”という帰属の枠組みを最初に提供してくれる(18)。そのうえで、現代的な〈生〉において圧倒的な意味を持っているのは、やはり「自己実現」であろう。

というのも国家が提供するのは文字通り枠組みでしかなく、そこでは実質的な社会的関係性、あるいは本来の意味での帰属については、諸個人がそれぞれ“ゼロ”から構築していくことを求められるからである(19)。

ただし「能動的社会化」から解放された現代的な「自己実現」は、【第一章】でも取りあげたように――しばしば自身を取り巻くあらゆる事柄を超越した「ありのままの私/かけがえのないこの私」というものを伴って――事実上、どこまでも個人的な願望を充足していく行為へと変質している(20)。

端的に言えば、自身が望んだものや能力を手に入れること、また自身が望んだ立場や関係性のなかにあって、自身が望んだ通りの評価を得られること、それがわれわれの〈生〉にとっての〈現実存在〉の大部分を占めているのである。

最後に〈継承〉であるが、この契機もまた、確かに実現されているだろう。ただし〈継承〉が置かれている状況は、先の「能動的社会化」の場合とかなりの点で類似している。というのも現代社会における〈継承〉は、その大部分が、やはり〈社会的装置〉によって実現されているからである(21)。

それを象徴するのは、われわれが“学校”と呼ぶ〈社会的装置〉のサブシステムの存在である。そこでは同年齢の人間が一か所に集められ、専門家集団を通じて、われわれの社会に蓄積されてきた「意味体系=世界像」が知識という形で効率的に伝達される。

したがって〈継承〉が意味を持つのは、現世代というよりも、むしろ次世代においてである。本書ではそれを「学校教育」と呼ぶことにしよう。そして実際、それは次世代の人間にとって、人生に設けられたきわめて重要な課題として現前している。というのも現代社会においては、「経済活動」をしようにも、「自己実現」をしようにも、われわれにはまず、この「学校教育」の実現が不可避の前提として課されているからである。

しかしそれを首尾よく終えることができた人間は、一連の煩わしい〈継承〉から解放される。そして自身の労力を余すことなく「経済活動」や「自己実現」に充てることができるようになるのである。

以上を通じてわれわれは、現代社会において三つの契機がいかなる形で実現されているのかについて見てきた。

ここでわれわれは、否応なく気づかされるはずである。それは、現代社会においては、「人間的〈生〉」のために必要とされる行為の根幹部分が、いずれも〈社会的装置〉への“委託”によって実現されているということである。この事態の意味を、われわれはいかなる形で理解することができるのだろうか。ここではそれを、繰り返し使用してきたアナロジーである“システム”に対する〈ユーザー〉という概念を用いて考えてみたい。

まず想起してもらいたいのは、今日われわれが多面的に活用している、例えばウェブ上のサービスである。ウェブ上のサービスを受ける場合、われわれに最初に求められるのは、システムに“ログイン”するための“アカウント”を作成することである。そして“ユーザー”として登録され、無事にシステムへのログインを果たすことができれば、われわれはそこで提供されるあらゆるサービスを享受することができるようになる。

ただし個々のユーザーは、何かを要望することはできても、システム自体を操作することはできない。何をサービスとして提供し、そこにいかなるルールを設けるのかといった権限は、ユーザーには与えられていないからである。

ここで想像してみてほしい。高度に〈社会的装置〉が発達した社会にあって、今日のわれわれはあたかも〈社会的装置〉の〈ユーザー〉であるかのようではないだろうか。

例えて言うなら、国籍は“アカウント”であり、われわれが「経済活動」を通じて調達している貨幣は、〈社会的装置〉に“ログイン”するための“鍵”である。確かに鍵には“質の良いもの”と“質の悪いもの”とがあるだろう(22)。

しかしいったん〈社会的装置〉との接続を維持することができるようにさえなれば、われわれは市場経済システムや国家行政システムを通じて、あらゆる財やサービスの受益者となることが約束されている。【第一部】においてわれわれが、現代的な自由と平等を、〈社会的装置〉に依存することによって実現されるという意味において、〈ユーザー〉としての「自由」と「平等」と呼んできたのも、まさしくこのためであった(23)。

もっとも、ここで改めて気づかされるのは、〈社会的装置〉によってわれわれに供給されている財やサービス――例えば食料や衣服だろうと、交通機関や郵便配達だろうと、さらには「能動的社会化」に相当する社会的な問題解決や「学校教育」に至るまで――を直接担っているのは、いずれも〈社会的装置〉に接続する別の〈ユーザー〉であるという事実である。

ウェブ上のサービスにおいても、管理者が提供するのは枠組みだけで、コンテンツ自体はユーザーによって作りあげられていくものが数多くある(24)。つまりあたかもそうした形で、現代社会においては、それぞれの〈ユーザー〉が行う「経済活動」が、別の〈ユーザー〉にとっては消費される財やサービスとなるのである。

そしてこうした無数の〈ユーザー〉たちが、〈社会的装置〉を仲立ちとして接続し、社会全体としては、結果的に「〈生〉の三契機」が実現されるということになっている。このことは、一見われわれに当然と思えるものでありながら、実に驚くべき機構であると言えるのである。

しかしこうした事態にあって、われわれが〈生〉の契機を実感できないというのは、ある意味では当然のことではないだろうか。

ここでは確かに、〈生存〉も、〈現実存在〉も、〈継承〉も、実現されているのかもしれない。しかしそれはあくまでも巨大な〈社会的装置〉の文脈を通じてであって、末端に位置する個々の〈ユーザー〉にとっては、それは単なる巨大なブラックボックスでしかない。

われわれの〈生〉において意味があるのは、断片化された「経済活動」、「自己実現」、「学校教育」だけであって、そこには〈生活者〉としての等身大の〈生〉の形は存在しないからである。端的に言えば「人間的〈生〉」は、現代社会において「不可視化」されているのである。

(4)「〈ユーザー〉としての生」と〈生活世界〉の「空洞化」

しかしこうした「人間的〈生〉」の「不可視化」は、人類史の視座からすれば、ごく最近になって生じたきわめて新しい事態であると言わなければならない。

【第四章】において見たように、人間の歴史において圧倒的に長い期間、われわれは狩猟採集社会、あるいは「伝統的共同体」や「都市共同体」に生きていたのであって、そこでは〈生〉が〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉を実現させるものであることは、疑いの余地がないほどに自明のものだったからである。

そのことを理解するためには、例えば高度経済成長期以前の時代、われわれの祖父母や曾祖父母らが当然のように営んできた生活様式を実際に想起してみると良いだろう (25)。その時代においては、近代的な市場経済や官僚機構の導入が図られつつも、〈生活世界〉には未だにかつての「伝統的共同体」や「都市共同体」の色彩が色濃く残されていた(26)。

例えばわが国の「伝統的共同体」は、一般的に“ムラ”と呼ばれてきたが、そこで日常的に繰り返されてきた、労働、生業、慣習、行事、儀礼といった営為、より具体的に言えば、日用品を製作する、田植えや除草をする、屋根を葺く、寄り合いを開く、道や水路を補修する、祭りや儀式の準備をするといった、いかなる活動を取りだしてみても、われわれはそこに、〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉という契機が混然一体となって付着していることに気づかされる(27)。

かつての人々は、そうした営為を数多くの生活組織――例えば労働組織(ユイ、道普請など)、水利組織、祭祀組織、信仰組織(講)、消防/防犯組織――に参加することよって実現していた。そこからは、かつての人々が自らの力によって〈生活世界〉を整備し、「人間的〈生〉」を主導的に実現していかなければならなかった現実を読み取ることができるだろう。

確かに現代に生きるわれわれからすれば、それは想像を絶する過酷なものとして映るかもしれない。しかしそこでは自然生態系に働きかけ、必要物を確保していくことも、集団の一員として自己存在を確立し、集団内の問題を解決していくことも、〈生活世界〉を再生産し、それを次世代へと受け渡していくことも、まさにすべてが〈生活者〉の等身大の問題として現前していたと言えるのである(28)。

人間はそこで、日々〈生〉に肉薄しなければならなかった。しかしそれゆえに、〈生〉を実現している実感がないなどという事態は、おそらく想像さえできなかったはずなのである。

ここで考えてみたいのは、前述の現代的な〈生〉にあって、そこに〈生活世界〉と呼べるものが、はたしていまなお存在していると言えるのかということである。

前述したように、われわれの〈生〉において意味を持つのは、「経済活動」、「自己実現」、そして「学校教育」だけである。現代社会においては、〈ユーザー〉として生きていく以外の選択肢は存在しない。そして〈ユーザー〉としての地位を確保するためには、“鍵(=貨幣)”を調達するための「経済活動」が不可欠なのであった。

前述したように、「学校教育」とは、いわばその「経済活動」を行うための前提条件である。実際に現代の子どもたちは、あたかも通過儀礼のように、「経済活動」を実践するための一般教養と「コミュニケーション能力」の涵養を要請されている(29)。そして現代的〈生〉において最も価値あるものとは「自己実現」であり、「学校教育」も、「経済活動」も、いわばそれを達成していくための手段であると教えられているだろう(30)。

それらは言ってみれば、この社会で人間が、〈社会的装置〉の〈ユーザー〉として生きていくために必要とされる倫理や作法、換言すれば「〈ユーザー〉の倫理」とでも言うべきものなのである(31)。

確かに、こうした現代的な〈生〉の形が、一切虚構であるとは言えないだろう。例えばわれわれは、実際にかつての人々が到底得られなかった水準での「自由」と「平等」、そして途方もない物質的な富の渦中に生きている。そして「学校教育」や「経済活動」に関わるいくつかのハードルが課せられるとはいえ、「自己実現」を至上とする立場からすれば、これほどまでにそうした機会が与えられた時代はないと言えるからである。

しかし、そこには「人間的〈生〉」を実現するための具体的な場、等身大の“世界”の姿はない。そのことが意味するのは、現代社会における〈生活世界〉の「空洞化」である。

象徴的に述べるとすれば、現代において、もはや〈生活者〉はいなくなったのである。ここで人間は例外なく〈社会的装置〉の〈ユーザー〉になったのであって、言ってみれば「〈生活者〉としての生」は、ここで「〈ユーザー〉としての生」へと移行したのである。

そしてわれわれは、この「〈ユーザー〉としての生」というものが、〈存在の連なり〉からどこまでも浮遊し、世界に対してどこまでも根づくことがない〈生〉の形であるということを忘れてはならない。

例えばブラックボックスを通じてもたらされた財の先に、われわれは広大な物質的世界や生けるものたちの姿を感受することはできるだろうか。またわれわれに現前する他者のうち、大半を占めているのは、財やサービスを“提供する側”と“提供される側”といった単一の役割、一面的な関係性でしかない。そしてそこで、どこまでも個人的な願望の充足という形で追い求められる「自己実現」には、結局「意のままにならない他者」も必要なければ、過去世代や未来世代も必要ないと言えるだろう。

そうした〈生〉には、いま現在の「この私」を肯定してくれる何ものかがいてくれさえすれば、それで何も困らないからである。

「〈ユーザー〉としての生」が織りなす世界、ここでそれを改めて想像してみてほしい。

それはあたかも〈社会的装置〉だけが恒久的に運動していくように見える世界、そしてそのなかで無数の人間たちが入れ替わり立ち替わり、〈ユーザー〉として生まれ、そして〈ユーザー〉として死んでいく世界である。そこでわれわれの〈生〉に対する想像力は、ますます観念的で一面的なものになっていくだろう。そして時空間的に孤立した人間存在は、こうして存在としての“強度”を失っていくのである。

(5)「集団的〈生存〉」と〈根源的葛藤〉、そして「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉の概念

以上を通じてわれわれは、「人間的〈生〉」の内実と、それが現代においていかなる事態に置かれているのかということについて見てきた。ただしこうした議論を進めていくと、あたかも本書がこうした「〈ユーザー〉としての生」を全面的に否定し、「〈生活者〉としての生」が実現されていたとされるかつての〈生〉のあり方に、われわれがいま一度立ち帰るべきだと主張しているように思えたかもしれない(32)。

しかし事態はそれほど単純ではないのである。まず、われわれが【第四章】において見てきたように、人間という存在は、自ら生みだした「人為的生態系」としての〈社会〉によって、自身の存在様式を繰り返し変容させてきた。それが世代を超えて受け継がれ、蓄積を繰り返していく「社会的なもの」に由来する以上、その過程は常に一方通行なのであって、決して逆転させることはできないからである。

またおそらくわれわれは、すでに過去の生活様式を担えるだけの能力の大半を失ってしまっている。〈ユーザー〉として生きることに慣れてしまったわれわれにとって、かつての生活は、肉体的にも、精神的にも、決して耐えられるものではないからである(33)。

われわれの議論に必要なことは、現段階では結論を急ぐことなく、人間という存在の本質をめぐって、さらなる問いを立てていくことである。

例えばこれまで見てきた「人間的〈生〉」において、そもそもなぜ、そこには〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉という三つの契機がなければならないのだろうか。さらに言えば、そもそもなぜ、人間は〈社会〉というものを創出しなければならなかったのだろうか。

ここでは最後に、これらの問題について考えてみたい。ただし、実はこの後者の問いについては、【第三章】において、一度「環境哲学」に基づいた回答を行っている。

それは端的には、〈社会〉を創出する能力を持つということが、捕食者や競合する別種の人類との間で、進化生物学的に有利だったということである。しかしここで要求されているのは、あくまで「〈生〉の分析」に基づく説明である。つまり「天動説の比喩」を想起するように、それが「〈生活者〉としての生」の文脈に基づくとき、いかなる形で説明されるのかということである。

ここでわれわれは【第三章】で行った分析に立ち戻り、他の生物存在と人間存在の違いについて、〈生〉という文脈のもとで再考することが求められる。

まず、生物存在にとって、最も根源的な〈生〉の実現とは何を意味するのだろうか。それは言うまでもなく〈生存〉である(34)。そうだとするならば、人間という存在が形成される際においても、最も重要な契機として現前していたのは、やはり〈生存〉であったはずである。

ただし〈生存〉のあり方自体は、【第三章】において見てきたように、生物種によってかなりの違いが存在する。例えばわれわれが属する哺乳類では、多くの場合“群れ”を構成し、集団を通じて〈生存〉を実現していると言えるだろう。このことを本書では、「集団的〈生存〉」と呼ぶことにしたい。

ただし、ここで気づかされるのは、人間の行う「集団的〈生存〉」が、“質的側面”――個体間での連携をより緻密にするという意味での――においても、“量的側面”――その連携をより大規模で行うという意味での――においても、異常なほどに突出しているということである。人間という存在は、哺乳類のなかでも、まさに群を抜いて「集団的」な生物存在であると言えるのである。

もちろん「集団的〈生存〉」が生物存在において発達したのは、それが進化生物学的な意味において有利な“戦略”だったからである。しかしそれを〈生〉の文脈から理解しようとすると、われわれはそこに、ひとつの矛盾を見いだすことになるだろう。

まず、高度な「集団的〈生存〉」は、〈生〉の当事者から見ると次のように記述することができる。つまり「いかに〈生存〉するのか」という問題が、ここでは「皆と一緒に、いかに〈生存〉するのか」という問題に置き代わっているということである。

換言すれば、高度な「集団的〈生存〉」のもとにおいては、「“私”の〈生存〉」は、ある面では「“皆”の〈生存〉」を意味し、「“皆”の〈生存〉」は、ある面では「“私”の〈生存〉」を意味するものになるということである。

しかし、もし「集団的〈生存〉」がどこまでも有利であるとするならば、なぜわれわれ人間には“自我”、あるいは“自意識”――集団の利害とは関係なく、自らの個体の利害に払われる特別な関心――というものが残されているのだろうか(35)。というのも究極の「集団的〈生存〉」を求めるのであれば、その先にあるのはまさしく“個体性”の消滅だからである。

実際、群体無脊椎動物や社会性昆虫がきわめて高度な「集団的〈生存〉」を実現できるのは、【第三章】でも見たように、そこに個体性がないか、もしくは大幅に縮減されていることが関わっている。驚くべきことに、こうした生物にとっては、「私の〈生存〉」と「皆の〈生存〉」が矛盾することなく、生物学的、遺伝学的に一致している側面があるのである。

しかし人間を含む哺乳類の場合は、遺伝的単位はあくまで個体にある。そのうえで協同することこそが、われわれを含む哺乳類にとっての「集団的〈生存〉」の形なのである。したがって、そこでは「私の〈生存〉」と「皆の〈生存〉」が、完全には一致していない。その意味において、ここには当初から矛盾が含まれているのである。

ここから導かれることは、人間という生物が、こうした矛盾を受け継ぎながらも、なお「集団的〈生存〉」という戦略を追求し、それをまさに極限にまで高めてきた生物だということである(36)。

それゆえ人間は、一方では自我(自意識)を持ち、個体として生きることを宿命づけられていながら、他方では同時に、きわめて根源的な形で「皆と一緒に〈生存〉」しなければならない存在なのである。当初から内在していた矛盾は、ここで「集団的〈生存〉」の水準を高めれば高めるほど、より深刻なものとなっていたに違いない。そ

こでは「私の〈生存〉」と「皆の〈生存〉」が異常なまでに接近していながら、決して一致することはなく、明確な断絶を含んでいるからである。本書ではそのことを、人間存在の〈根源的葛藤〉と呼ぶことにしよう(37)。

ここでわれわれは、ひとつの仮説を導入することにしたい。そしてそれは、人間がなぜ〈社会〉というものを創出しなければならなかったのかという、先の問いに答えるためのものでもある。

すなわちそれは、われわれがこれまで〈社会〉と呼んできたものが、実はこの〈根源的葛藤〉を緩和させ、「集団的〈生存〉」を円滑に実現させるための“補助装置”として発達したものだったのではないか、ということである。

例えば「社会的構造物」は、単に自然物を加工し、それによって〈生存〉を強化するためだけにあるのではない。それは人間が集い、集団として〈生〉を営んでいく場というものを物理的な形で創出するためのものでもある。

また「社会的制度」は、集団に非人格的な秩序を与え、それによって人々が組織的に連携することを促進させることができる。そして「意味体系=世界像」は、まさに人間が集い、ともに〈生〉を営んでいくことの意味を、われわれが世界を表現するために用いる言葉のなかに基礎づけてくれるだろう。

これらはいずれも、〈生〉を実現するための具体的な場、等身大の世界として、われわれが〈生活世界〉と呼んできたものの骨格を形作るものなのである。

本書では、こうした「集団的〈生存〉」のための補助装置としての〈社会〉のことを、改めて「〈生〉の舞台装置」と呼ぶことにしよう。つまりこれまで「人為的生態系」、あるいは「社会的なもの」の集積体として理解されてきた〈社会〉は、ここで「人間的〈生〉」の文脈に基づいて、「〈生〉の舞台装置」という形で捉え直されるのである。

(6)「〈生〉の三契機」の内的連関

ここでわれわれは、視点を先のもうひとつの問いに向けてみたい。それは「人間的〈生〉」においては、なぜ〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉という三つの契機が存在しなければならないのかということである。

例えばなぜ、われわれの〈生〉においては、〈生存〉に加えて〈現実存在〉、すなわち集団の一員としての自己を形成し、関係性において生じる諸々の問題を解決していくことが求められるのだろうか。

それは根源的には、これまで見てきたように、われわれの〈生〉が「集団的〈生存〉」という様式に基づいているからである。つまりわれわれは〈生存〉を実現するためにこそ、〈現実存在〉の実現を必要としているわけである(38)。

ただし〈生〉の契機としての〈現実存在〉の実現は、われわれが「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉を創出するようになって以来、まったく新しい意味が加わるようになっていった。というのもわれわれが、「〈生〉の舞台装置」によって〈根源的葛藤〉を緩和させることに成功し、それを常態化させていくなかで、やがてわれわれは「〈生〉の舞台装置」なしに〈生存〉を実現することができなくなっていったからである。

おそらくわれわれは、すでに生得的な次元において、「集団的〈生存〉」のためには〈社会〉の存在が不可欠となっている(39)。象徴的な表現を用いるのであれば、人間はもはや「〈生〉の舞台装置」を欠いた状態では、その〈根源的葛藤〉が持つ矛盾の重みに耐えられなくなっているのである。

したがって「人間的〈生〉」における〈現実存在〉とは、単に人間が社会的関係性のもとで生きていくということだけを意味しない。そこにはわれわれが、自らの〈生存〉に不可欠なものとしての「〈生〉の舞台装置」に、そしてそれが内在する〈生活世界〉というものに自身を根づかせていくこと、そして〈生活世界〉を共有する人々とともに、それを守り育んでいくという意味が含まれているのである。

ここでわれわれは、まったく同じ理由から、〈生存〉を実現するためにこそ、われわれは〈継承〉の実現を必要としていると言うことができるだろう。「集団的〈生存〉」を支える〈生活世界〉は、結局は人為的に創りだされたものに過ぎない。そのため破壊する意思さえあれば、それは容易に崩れてしまうものなのである。

しかしそれが〈根源的葛藤〉の矛盾に耐えられるだけの十分な強度を持ちえるまでには、そこに幾世代にもわたる膨大な努力の集積が必要であった。それゆえそれが失われることは、子孫に対する多大な損失となるのであり、まさに次世代の〈生存〉を脅威に曝すということを意味しているのである。

したがって「人間的〈生〉」における〈継承〉もまた、単に遺伝的な子孫を残すということだけを意味しない。そこにはわれわれが、自身の受け継いだ「社会的なもの」を、改良したうえで、再び次世代へと受け渡していくという新たな意味が含まれているのである。

さらにわれわれは、ここで〈継承〉と〈現実存在〉の間にある内的連関というものについても気づかされるはずである。それは、われわれが世代を超えて受け継がれる〈社会〉というものを手にしたことで、われわれの〈生〉が、いわば世代を超えた「担い手」としての側面を持つようになったことを表している。

すなわち時の「担い手」として生きるということ、それは人間が自ら限られた現実の〈生〉のもと、過去から未来へと続く連なりのなかで、何かを託され、そして何かを託しながら生きていくということに他ならない。換言すれば、それはいままさに〈生〉の渦中にある者たちが、過去世代の〈生〉の現実を引き受け、それを未来世代の〈生〉へと接続させていく営為であるとも言えるだろう。

さらに言うなら、おそらくそれによって、人間存在の“死”というものさえ意味が変わった。つまりこうした〈存在の連なり〉のもとに〈生〉がある限り、われわれの〈生〉は、決して生物学的な死によっては完結しないものとなったからである(40)。

以上の考察は、われわれが本章の冒頭でも触れた、西洋哲学に見られるある種の「伝統」をめぐる議論に対しても、新たな示唆を与えるはずである。われわれは先に、西洋哲学が人間の〈生〉について、「暮らしとしての生活」を軽視し、それを超越した「精神としての生活」ばかりに目を向ける傾向があったことについて指摘してきた。

このことを「〈生〉の三契機」に置き換えてみると、そこで注目されてきたものが、もっぱら〈現実存在〉の契機であったということ、端的には〈生存〉なき〈現実存在〉ばかりが、そこでは「人間的〈生〉」の本質として語られてきたということに気づかされる(41)。〈現実存在〉の基底をなすものであるはずの〈生存〉は、ここで一貫して看過されてきた側面があるのである(42)。

それではなぜ、一連の「伝統」においては、これほど重要な〈生存〉という契機が軽視され続けてきたのだろうか。そのひとつの背景となったのは、おそらく「伝統」を担ったかつての人々が、一方では強固な〈生活世界〉に支えられながらも、他方では相対的に〈生存〉から解放された身分の人々であったからではないだろうか(43)。

彼らにとって〈生存〉と〈継承〉は、強固な〈生活世界〉において十全に実現されており、それはあまりに「自明」の事柄であった。とりわけ〈生存〉は、庶民の関心事としてあまりに露骨な具体性を伴って現前していたのであり、しかしそれゆえに、かえって人々はそれを忌避し、その先にある「非俗の世界」に思いを馳せるようになっていった。

つまりここでは〈生活世界〉の「自明性」こそが、〈生存〉軽視の「伝統」をもたらす一因となっていたのではないか、ということである(44)。

しかし逆に言えば、われわれは今日、「空洞化」した〈生活世界〉において〈ユーザー〉として生きることを常態化させている。そこでは「〈生〉の三契機」に含まれる根源的な意味も、またわれわれが背負ってきた〈根源的葛藤〉の意味も「不可視化」され、実感できないものとなっているだろう。

そうした時代にあって、われわれがいま、改めて〈生存〉という契機の人間学的な意味について問おうとしている。そこにはおそらく時代的な必然性があるだろう。つまりわれわれは〈生活世界〉から「自明性」が失われる時代に至って、皮肉なことに、ようやくその重要性に目を向けはじめたということなのである。

【第六章】 〈生〉を変容させる〈社会的装置〉とは何か へ進む

【上巻】目次 へ戻る

(1)この「天動説の比喩」は、もともと玉野井芳郎――近代経済学を「狭義の経済学」と批判し、自然生態系をも包含した「生命系の経済学」を提唱した――による以下の提起を手がかりにしたものである。「地球上の生物の生活に妥当する空間は、朝、東から太陽が昇って夕に西に没する天動の世界なのである。生命系という〈対抗原理〉に基礎づけられる「広義の経済学」の理論的世界像は、おそらく地動説の中に天動の世界を整合的に再構成する体系でなければならないだろう」(玉野井 1978:36-37)。

(2)『日本国語大辞典』(2007)項目「生活」を参照。【注10】も参照のこと。

(3)アリストテレス(1971)、および【第三章:第三節】を参照。

(4)後に触れるように。古代ギリシャは奴隷制に支えられた社会であり、アリストテレスにとっては、「暮らしとしての生活」など本来奴隷に任せるべき領分でしかなかった。【注8】も参照のこと。

(5)ロック(1968)、ルソー(2005b)を参照。この論点は【第十章:第二節】においてさらに掘り下げることになる。

(6)ルソーの『社会契約論』(Du Contrat Social: ou Principes du droit politique, 1762)の冒頭には次のような有名な言葉がある。「人間は生まれながらにして自由であるが、しかしいたるところで鉄鎖につながれている」(ルソー 2005b:207 、Rousseau 1966:41)。

(7)アレント(1994)。なお、ここでの「仕事」は、工作、建築、芸術といった制作活動のことを指している。こうした活動力は、消費されていく「労働」とは異なり、しばしば死すべき人間を超越した耐久性によって「世界」(world)を構築することができる。しかしアレントが最も重視しているのは、共通世界のなかで自己表出を行う「活動」の方である。「活動」の具体的なイメージとなるのは、例えば言論であり、政治に関わる諸々の営為といったものだろう。「活動」は「労働」と同様に耐久性に乏しいため、それが「世界」の一部となるためには「仕事」の力を必要としている。しかしここではこの「活動」こそが、人間存在の唯一性を保障し、また歴史を創造していく原動力となるものとして位置づけられているのである。

(8)こうしたアレント(1994)の問題提起の背景には、理想化された古代ギリシャのポリス制の姿がある。【注4】でも言及しているように、古代ギリシャは奴隷制に基づく社会であり、そこでは生活の必要に結びつくあらゆる雑事は奴隷の領分とされていた。とはいえアレントにとって重要だったのは、そこで言論や政治を象徴する「活動」を行う「公的領域」(public realm)と、十全な「活動」のために隠しておくべき「私的領域」(private realm)とが十分に区別されていることであった。古代ギリシャの人々は、奴隷制の上に立っていたとはいえ、彼らは「労働」の必要性からは解放されており、それゆえ「活動」に全身全霊を注力することが可能だったのである。その意味から言えば、アレントにとって近代社会は、「活動」が(あるいは「仕事」も)「労働」によって支配された世界として理解される。そこでは「公的領域」と「私的領域」の境界が失われ、「公的領域」が「私的領域」の浸食を受けることによって、「活動」の力が阻害されるのである。

(9)『資本論』(Das Kapital, 1867-1883)には次のような一節がある。「自由の国は、窮乏や外的な合目的性に迫られて労働するということがなくなったときに、はじめて始まるのである。……社会化された人間、結合した生産者たちが、盲目的な力によって支配されるように自分たちと自然との物質代謝によって支配されることをやめて、この物質代謝を合目的に規制し自分たちの共同的規制のもとに置くということ……この国のかなたで、自己目的として認められる人間の力の発展が、真の自由の国が始まるのであるが、しかし、それはただかの必然性の国をその基礎として、その上にのみ花を開くことができるのである。労働日の短縮こそは根本条件である」(マルクス/エンゲルス 1967:1051、Marx/Engels 1964:828)。また確かに『経済学・哲学草稿』(Ökonomisch-philosophischen Manuskripte, 1844)における「疎外された労働」をめぐる論述は、一見すると「暮らしのとしての生活」を論じているようにも思えるが、その内実は必ずしも生活の必要を満たすための活動――次節で述べる〈生存〉の実現――を問題とするものではなく、むしろ社会的な自己実現としての「精神としての生活」を指すものとして理解する方が自然であろう(マルクス 1964)。【第八章:注30】も参照のこと。

(10)注目したいのは、増井金典が日本語の“生活”について、当初は衣食住から離れた精神のあり方を強調するものでありながら、それが後になってから、もっぱら衣食住を含む「暮らし」――「日が暗くなるまで行動する」に由来する――を意味するようになったと述べていることであるである(『日本語源広辞典』 2012、項目「生活」)。生活(せいかつ/しょうかつ)という語そのものについては、明治以前より存在したと思われるが(『日本国語大辞典』 2007、本文を参照)、このことはもしかすると、明治期にこの語が英語の“life”の訳語となったこととも深く関わっているのかもしれない。

(11)代表的な辞書によれば、“生存”とは「この世に生きて存在すること。生命を持続すること。生きながらえること。生き残ること」であるとされる(『日本国語大辞典』 2007)。

(12)ここでの〈現実存在〉は、哲学的概念としての「実存」(existential)に重なる部分があるだろう。「実存」は、「現実存在」や「事実存在」を短縮したもので、事物の普遍的な本質という意味での“存在”からは区別され、個別的で具体性を持った人間のあり方を指す場合に用いられる(『哲学・思想辞典』 1998)。ただし「実存」の概念は、J=P・サルトル(J.-P. Sartre)などの影響で、自己の可能性を自ら選択し、実現させるという、きわめて私的で実践的な響きを持つようになっているため(サルトル 1996)、本書では〈現実存在〉と表記することにした。

(13)代表的な辞書によれば、“継承”とは「ひきつづいて、うけつぐこと。先代や先任者などの地位や身分、財産、権利、義務などを、うけつぐこと。承継」であるとされる(『日本国語大辞典』 2007)。また、似た語として“伝承”というものがあるが、本書では特定の技術や芸能などを受け継ぐ場合を“伝承”とし、「人間的〈生〉」の原理としての〈継承〉からは区別することにしたい。

(14)われわれは〈生存〉に必要な“もの”のうち、例えば食料品や衣料品といった消費財については、コンビニやスーパー、量販店といった場所で調達していると言えるかもしれない。しかし例えば治安維持や防火消防、清潔な環境の整備や廃棄物の収集、医療補助といった具合に、われわれは実際にはさまざまな点で国家行政サービスの恩恵によって生きているのである。

(15)もちろん本来の意味での“経済活動”は、自然物に働きかける労働、非貨幣的な相互扶助なども含んだきわめて広義の概念である。ここでの「経済活動」は、あくまで現代的な〈生〉の特徴を説明するための限定的な概念として理解したい。

(16)確かに家族を含むきわめて私的な集団内においては、今日でもなお「能動的社会化」は意味を持っていると言えるかもしれない。しかし〈生の自己完結化〉が進行するにしたがい、われわれはそうした行為をせずとも関係性をやり過ごすことができるさまざま“仕組み”に包囲されていくようになる。その必要性は、やがて家族さえ例外としない形で低下していくことになるかもしれない。

(17)本来民主化された社会にあっては、すべての国民が公共的な問題に対して責任を負うことが求められる。しかし現実においては、〈社会的装置〉を介して細分化された分業体制によって、われわれはあらゆる問題解決を専門家へ委託することを常態化している。こうした状況下においては、問題解決をめぐる当事者性が人々に芽生えることはなく、専門家の側も、細部を知らない外部の人間の介入を疎ましく思うようになるだろう。

(18)実際には、こうした国籍や、国家行政サービスの恩恵を受けることができない人々が世界には数多く存在している。それ自体は重要な問題であるが、ここではそうした問題については踏み込まない。

(19)諸個人が“ゼロ”の状態から関係性を構築するという問題については、【第六章】において、増田敬祐(2016)の「むき出しの個人」という概念を手がかりに再度び言及する。また、この問題は一見すると「能動的社会化」に関わる問題であるようにも思えるが、本書では「受動的社会化」の問題として位置づけられている。というのも「能動的社会化」の核心部分は、あくまで社会的な問題に対峙し、それを協力して解決していくことにあるのに対して、ここでの問題は、むしろ集団の一員としての自己を確立していく側面に関わるものだからである。

(20)【第一章:第七節】を参照。なお、この歪んだ「自己実現」の概念については、【補論二】において詳しい検討を行っている。

(21)もちろん今日においても、例えば家庭内で行われる育児や介護といった現場、あるいは伝統技術や伝統芸能と呼ばれる特殊な技能の伝承といったように、等身大の〈継承〉の実践が残されている場所があるだろう。特にわが国では、近年社会保障費の限界から介護の自助や共助が求められ、ある意味では〈継承〉の“脱サービス化”が進行している側面もある。しかし長期的に見るならば、現在家庭内で行われている育児や介護も、すでにわれわれには背負いきれない負担となり、今後ますます市場経済システムや国家行政システムに依存した形態へと移行していくように思える。そこでは託児所、介護施設の拡大のみならず、今後は例えば自動化されたロボットや人工知能などが、ますます主役として導入されていくことになるだろう。伝統的な技能の再生産も、後継者がいなくなれば、最終的に登場するのは、やはり市場や行政の力なのである。

(22)これは、貨幣を調達する際の所得水準や労働条件、労働環境などのことを指している。

(23)【第一章:第六節】を参照のこと。

(24)具体的には「Wikipedia」や「YouTube」、あるいは「Facebook」などのSNSの大半がこうした特徴を備えている。もっとも、根源的にはインターネットというシステムそのものが、実はこうした特徴を体現していると言えるかもしれない。

(25)本書では、特定の過去を身近なものとして実感できる簡易な方法を紹介している。詳しくは【第九章:第一節】の「二五歳=一世代の例え」を参照。

(26)例えば武藤/須藤(2003)からは、写真を通じて、このことを視覚的にも実感することができるだろう。

(27)米山(1967)、倉田(1977)、鳥越(1993)を参照。例えば“田植えをする”という営為のなかには、食料を生産するという意味での〈生存〉の実現、隣人との共同作業を行うという意味での〈現実存在〉の実現、技術や作法を次世代に伝えるという意味での〈継承〉の実現、といった形で三つの契機のすべてが混然一体となって含まれているだろう。

(28)このことは、おそらく都市部もまた同様であった。例えば明治以降の都市部においては、町内会や自治会、あるいは青年会や婦人会といった組織が依然として生活組織として機能し、衛生、防火、美化清掃を含む生活全般にわたるさまざまな相互扶助を成立させていたようにである。こうした「都市共同体」における共同のあり方を、倉沢/秋元(1990)は「町内原理」と呼んでいる。

(29)近年高等教育の現場においては、盛んに「コミュニケーション能力」の涵養が叫ばれている。それは例えば、誰とでも気さくに関係性を構築でき、明るくユーモアがあり、堂々と意見を述べ、プレゼンテーションができるといった類のものである。それが「生きる力」のための教育として盛んに実践されているのは、ある意味では恐るべきことでもある。というのも、そうした一連の能力は多分に持って生まれた資質に影響され、本来誰もが身に着けられるものではないにもかかわらず、それが「〈ユーザー〉としての生」の十全な展開には不可欠であるということから、まさしく“平等”に、誰もが身に着けるべき“人間としての基本的な能力”として位置づけられているからである。

(30)もちろん、「経済活動」そのものが、ある種の「自己実現」となっている場合もあるだろう。その場合、確かに「経済活動」に伴う心理的な負担は軽減されるかもしれない。しかし〈生〉の意義を「経済活動」にしか見いだせなくなった人間は、何らかの要因によって「経済活動」を持続することができなくなった際――いかなる人間も、例外なくそのときを迎えることになるのだが――途端に〈生〉の意味を喪失することになる。

(31)ここで言う「〈ユーザー〉の倫理」のなかには、今日の「〈ユーザー〉としての生」が、人類史的に見ていかに恵まれたもので、いかに歴史的な意義のあるものなのかという認識、そしてそれを“楽しむ”ためのあらゆる方法、といったことも含まれている。

(32)本書で行ってきた現代的な〈生〉をめぐる分析は、一見いわゆる「疎外論」や「物象化論」の立場と同一であるように思えるかもしれない。しかし本書の立場は、本質的に「疎外論」とは相容れない側面がある。詳しくは【補論二】を参照のこと。

(33)本書が過去の人々の生き方、あり方に注目するのは、ひとつにはわれわれが“現在”を理解していくために、参照点となる“過去”の分析が不可欠となるからである。その際われわれは、それを決して過剰な形で美化してはならないだろう。人間の〈生〉は、見かけは異なるとはいえ、何時の時代も苦しみとともにあり、また同時にささやかな喜楽とともにあったのであって、われわれには安易な憧憬に陥ることなく、人間というものを正面から見定めていくことが求められているからである。

(34)生物存在一般にとっての「〈生〉の三契機」があるとするなら、〈現実存在〉の実現はそれぞれの種の社会性によって異なり、〈継承〉の実現は子孫を産み、種の再生産を行っていくことを意味するだろう。ただし世代を超えて受け継がれていく〈社会〉を持たない生物にとって、こうした契機を想定することにはあまり意味がないと思われる。

(35)いわゆる“近代的自我”を重視する人々は、唯一西洋近代の文化においてのみ、「この私」をめぐる自我や自意識が成立したと主張するかもしれない。しかし本書では、西洋近代と結びつく強力な自我/自意識とは区別される形で、人間には他者と区別されうる自己の概念が一般的に存在したと考えている。人々にとって“私”は、確かに“私”を取り巻く数多の物事と切り離したり、独立させたりして考えることはできないものだったのかもしれない。しかしそこには固有の利害関心を持ち、それに伴う感情を備えた主体としての人間が確かに存在していたのである。

(36)進化生物学において、“利他性”の進化を説明する方法として知られているのが血縁淘汰の原理である。それは、たとえ自己に不利益となる行為性向であったとしても、その行為の結果、遺伝子を共有する血縁者がより多く生存できれば、そうした性向は間接的に子孫に受け継がれるというものである。人間の場合、利他性はしばしば血縁関係にない個体に対してさえも発揮される。このことは、「ヒト」の進化の過程において、非血縁者に対して犠牲を払う場合であっても、結果的に血縁者の生存可能性が高まるという状況が成立していたということが示唆されている。このことは、人間がいかに「集団的」な生物であるのかということの例証でもあるだろう。

(37)このことは重大な示唆を含んでいるだろう。それはいかなる時代、いかなる文化的背景においても、人間が同じようにして背負ってきた“個と集団”をめぐる葛藤、すなわち“私とわれわれ”をめぐる葛藤が、実は現生人類の登場以前にまで遡る、きわめて根源的なものであることを暗示しているからである。

(38)それはまさしく、西洋の哲学者たちが願望してきた「〈現実存在〉を実現するためにこそ、われわれは〈生存〉の実現を必要としている」という命題とは正反対のものである。しかしだからといって、本書が“芸術”や“思想”といった活動の意義を軽視しているとは考えないでもらいたい。事実はその反対であり、本書はそうした一見〈生存〉とは無関係に思える人間的活動でさえ、その意味の源泉は、衣食住に象徴される〈生存〉によって基礎づけられているということ、われわれはまさしく〈生存〉から出発することによってこそ、芸術や思想をも含めた人間的活動の根源的な意味を掌握することができると考えているのである。

(39)【第四章:第二節】でも見たように、本書においては、〈社会〉を生みだす本性の出現は、部分的には生物としての「ヒト」が完成する以前にまで遡り、人類は第一の特異点である「農耕の成立」によってはじめて、多くの自然淘汰からの影響を受けなくなったと考えられている。またこのことは、「赤子のロビンソン・クルーソー」の比喩という形においても言及した。

(40)人間存在にとっての“死”の問題は、【第十章】において詳しく論じる。おそらく「〈ユーザー〉としての生」が成立するはるか以前の時代、人々は自らの〈生〉に対して現代人とは相当に異なる理解の仕方をしていただろう。例えば彼らは次のように想像していたかもしれない。いまの自分がこうして田畑を耕して生きていけるのは、何世代もの祖先のおかげであり、自分はそれを誠実に守り、かつての人々が行ったのと同じように、それを子孫に受け渡していくことになるだろう。そうすれば子や孫も、その先の人々もきっと自分と同じように生きていくことができる。自分が生きるということは、そうした過去から未来へと絶え間なく続いていく大きな流れのなかで、たった刹那においてたまたまバトンを渡され、それを託されているに過ぎない――と。

(41)西洋思想史を振り返るとき、〈生存〉を重視した人物をあげるとするなら、T・R・マルサス(T. R. Malthus)――『人口論』(An Essay on the Principle of Population, 1798)において、等比数列的に増加する人口に対して、食糧は等差数列的にしか増産されず、そこから不幸や悪徳、不平等などが生じるとした(マルサス 1973)――と、T・ホッブズ(T. Hobbes)――『リヴァイアサン』(Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil, 1651)において“自然状態”という概念をはじめて提起し「自由の人間学」の皮切りとなった(ホッブズ 1954)――がいるだろう。しかしマルサスは〈生存〉を人口と技術の関係性に還元してしまっており、ホッブズの場合も、〈生存〉を「万人の万人に対する闘争」という形で、あくまで“社会状態”を導くための前歴史的なフィクションとして扱っているに過ぎない。そのため、いずれも〈生存〉を「人間的〈生〉」の根源的要素として整備してたとは言えないだろう。

(42)ただし〈継承〉については、必ずしもそうではないかもしれない。とりわけ〈生〉の分析に時間性や歴史性の概念を導入したM・ハイデッガー(M. Heidegger)は、本書で言うところの〈現実存在〉と〈継承〉の内的連関を扱っていたとも言えるからである(ハイデッガー 1994)。しかしそこにおいてもなお、最も基底にあるはずの〈生存〉は、「人間的〈生〉」の本質からは排除されていたのである。

(43)西洋近代社会には、古代ギリシャのような奴隷制はなかったかもしれないが、執筆活動を行うことができた知識階級のほとんどは、一定の財産を所有する都市市民であっただろう。

(44)ただし、こうした「伝統」をもたらしたもうひとつの要因があったと筆者は考えている。それは“キリスト教”である。このキリスト教の問題については【第十章:第二節】において詳しく論じる。