『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)

【第四章】人類史的観点における「人間的〈環境〉」の構造転換

(1)人間の“質的変容”と人類史における特異点

さて、われわれはこれまで、人間存在の本質を明らかにするために、「人間的〈環境〉」の構造について詳しく見てきた。すなわち人間は、自然生態系の表層に「人為的生態系」としての〈社会〉を創出し、そうした〈環境〉の「二重構造」のなかで生を営む存在だということである。

しかしここで、われわれは新たな問題に直面する。それは、仮にこの「二重構造」が人間の存在様式として一般的なものであったとしても、実際の人間のあり方は、事実として、過去20万年もの間、驚くほどの変容を遂げてきたからである。

例えば現在の生活様式を、20万年前、1万年前、2000年前、あるいは200年前のものと比べてみるだけでいい。そこに見られる歴然とした相違は、それがあたかも、生態の異なる別種の生物であるかのようでさえある。

しかし人間における一連の変容は、一般的な生物進化に見られるように、そのすべてが遺伝的な変容の帰結であるとは言いがたい。とりわけ農耕が成立して以降の1万年あまりの期間においては、人類はすでに地球上のあらゆる環境に進出しており、大規模な遺伝的変容が生じたと考えるには、あまりに短期間であるとも言えるだろう。

それにもかかわらず、人類の時間的尺度においては、現代に近づけば近づくほど、生活様式の変容は加速度的に速くなっている。人間存在のあり方そのものは、かえって劇的に変容しているのである。

こうした事態が生じた背景には、やはり人間が生みだす〈社会〉というものが深く関わっている。考えてみてほしい。この「社会的なもの」は、古の時代に、人間が〈社会〉を生みだす本性を獲得して以来、延々と蓄積されてきたものである。その蓄積の連鎖が、部分的には失われたものがあるにしても、全体としてみれば、それが今日に至るまで一度たりとも途切れたことがないというのは、まさに驚くべきことではないだろうか。

つまり〈環境〉の「二重構造」を基盤として蓄積され続ける「社会的なもの」、物質的/非物質的側面を問わず、「人為的生態系」としての〈社会〉の変容という生物進化とは異なる原理によって、人間は自らの存在様式を“質的に”変容させてきたのである。

もっともこうした“質的変容”は、漸進的に引き起こされたわけではない。人類史的な観点から見えてくるのは、われわれの過去に、こうした質的変容が大規模に進行した、いわば“特異点”とも呼べるものがいくつか存在するということである。

本章では、この人間存在の質的変容について掘り下げ、こうした特異点が人間の存在様式というものに対して、いかなる意味をもたらしたのかについて考えていくことにしよう。

(2)〈人間〉、〈社会〉、〈自然〉の三項関係という枠組み

とはいえ、人類史における特異点の内実を明らかにするためには、われわれは「人間的〈環境〉」の「二重構造」に関して、もう一歩進んだ枠組みが必要である。ここで重要なことは、独立した実体を伴って変容していく〈社会〉というものから、“主体”となる人間そのものを区別して考えるということである。

その意味における人間を、ここでは限定して〈人間〉という形で表記しよう。そして「人為的生態系」としての〈社会〉に対応させる形で、自然生態系を〈自然〉と表記するとき、ここでの〈人間〉、〈社会〉、〈自然〉が相互にいかなる関係にあるのかという点に着目したい。

そうすることで、われわれは人類史におけるそれぞれの特異点を、こうした“三項関係”の構造転換という視点のもとで分析できるようになるからである。

それではこの三項関係を念頭に、われわれはまず、主体としての〈人間〉に焦点をあて、そこから〈自然〉や〈社会〉との関係性について考えてみよう。

最初に指摘することができるのは、〈人間〉の生物学的な身体および本性は、基本的には自然淘汰の帰結として、つまり〈自然〉との関係性において形成されたということである。われわれの祖先は、まず、およそ700万年前のアフリカ大陸において二足歩行という形態的特性を獲得し、それによって他の類人猿から分岐した(1)。そして解剖学的な意味での現生人類が成立したのは、同じアフリカでも、はるかに下って20万年前から10万年前だとされている(2)。

その間、二足歩行を始めたわれわれの祖先は、数多くの“別種の人類”に分岐し、それぞれに競合、共存しながら生きていた(3)。しかしわれわれ以外のすべての人類は――先行して出アフリカを遂げていたホモ・エルガスターやホモ・エレクトゥスの子孫、そしてわずか3万年前まで生存していたとされるホモ・ネアンデルターレンシスを含め――いずれもホモ・サピエンスの登場後に絶滅してしまった(4)。

いずれにしても、ここで〈人間〉の生物学的な側面を「ヒト」と呼ぶのであれば、「ヒト」の特性は、こうした700万年あまりに及ぶ生物進化、すなわち〈人間〉と〈自然〉の関係における、相互作用の帰結であると言うことができるのである。

ここで注目したいのは、〈社会〉を生みだす本性というものもまた、そうした帰結の一側面であるということである。 ただし、そうした“能力”がいかなる段階において確立したのかということは、未だ不鮮明な部分が多い。例えば「社会的構造物」の原点とも言える“道具の製作”については、すでに250万年前を最古とするオルドワン石器群が知られている(5)。

しかし問題となるのは、遺物が残らない「社会的制度」や「意味体系=世界像」に関わる“非物質的側面”の成立だろう。

例えば最もわれわれに近縁であるとされる、前述のホモ・ネアンデルターレンシスは、一説によると“埋葬”の痕跡を残しており、それはわれわれとの共通祖先が、すでに何らかの観念的世界を備えていた可能性を示唆している(6)。しかしそれ以外の点については、例えば分節化された“言語”の獲得時期などについても、いまなお人類学者の間で意見の一致を見ていない(7)。

ただし、まったく別のアプローチとして、ホモ・ハビリス以降に顕著となる“脳の肥大化”が、従来考えられていた“道具の製作”だけでなく、他個体の信念を理解し、意思疎通を図る能力としての「社会的知能」(social

intelligence)の発達と連関していたという説がある(8)。

いずれにしても、哺乳類において見られた集団的な行動様式は、人類において、より多くの個体を緻密に連携させ、より大規模な集団を結束させる能力として着実に発達してきたのであり、それに伴って、〈社会〉の“非物質的側面”を成立させる諸条件もまた、着実に整えられてきたと考えられるのである。

以上のことから読み取れるのは、〈社会〉を生みだすわれわれの本性は、解剖学的な意味での現生人類が成立する以前から、かなりの長期にわたって形成されてきた可能性があるということだろう。このことは、なかなか興味深いことを示唆している。

なぜなら仮にそうだとすれば、われわれの他にも、かつて「社会的なもの」の蓄積を行っていた“別種の人類”がいたことになり、現代のわれわれへと至る「社会的なもの」の蓄積サイクルが開始されたのも、現生人類の登場以前に遡るということになるからである。

それではここで視点を移し、今度は新たに生じることになった、〈人間〉と〈社会〉の関係性について考えてみよう。すでに見たように、〈社会〉とは「人為的生態系」のことであり、主体である〈人間〉に対して独自の「人為的環世界」を構成するものであった。ここでもまた、ひとつの思考実験を行ってみよう。

周知のように、D・デフォー(D. Defoe)の文学作品である『ロビンソン・クルーソー』(The Life and Most Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner,

1719)は、無人島に漂着しながらも自らの力だけで果敢に生きていく一人の人間を描いた作品である。ただしここでは、この人物が生まれたばかりの赤子の状態から無人島で育ち、誰にも接触することなく生き延びたと仮定する。

問題は、このとき成人になった“彼”が、はたしてわれわれから見て“人間”と呼べるものになっているのかどうかということである。想定される解答は、それは「ヒト」ではあっても「人間」であるとは限らない、というものだろう。

この「赤子のロビンソン・クルーソー」の比喩は(9)、〈人間〉というものにとって、〈社会〉の存在がいかに重要なものであるのか、そしてそれが身体能力や生活習慣だけでなく、言語、認識、思考に至るまで、いかに多岐に及ぶものであるのかを想起させるのに十分である。

確かにわれわれは、経験上、人間が遺伝的な基盤を持ちつつも、それが人間存在として具現化される際には、〈社会〉がきわめて重大な役割を果たすということを知っていよう。しかしそうした表現では、まだ不十分なのである。

人間存在においては、「ヒト」であることと、「人間」であることとは必ずしも同じではない。われわれは誰もが「ヒト」として生まれるものの、〈社会〉がなければ、真の意味において「人間」としての存在を具現化させることはできないからである。

もっとも、〈社会〉が〈人間〉に及ぼす影響は、初期のホモ・サピエンスにおいては、それほど大規模なものではなかったと言える。実際考古学的には、およそ6万年前頃を前後して、石器以外の多様な道具、シェルターや装飾品といった遺物が頻出してくるようになる(10)。それは解剖学的な現生人類が成立した確実な年代である10万年前よりもはるかに下った時期であるとともに、われわれの祖先がアフリカを出て、世界中へ拡散していった時期でもあるだろう(11)。

一部の人類学者は、ここに認知的な次元での革新的な進化があったとしている(12)。いずれにしても、われわれの枠組みから言えることは、この時期になってようやく、「社会的構造物」、「社会的制度」、「意味体系=世界像」を備えた「ヒト」の枠組みが完成したという、確実な証拠が得られるということだろう。

ただし後の時代からみれば、この時点においてもなお、依然として「人為的生態系」=〈社会〉の層はきわめて薄く、その蓄積の速度も、あるいはその影響力もきわめて限定的なものであったと言える。とりわけ〈社会〉と〈自然〉の関係性については、この時点においては、おそらくほとんど重要な意味を持たなかった。

圧倒的に重要だったのは、捕食者や競合する別種の人類への対抗、そして多様な物理的環境への進出と適応、つまりあくまで〈人間〉と〈自然〉との関係をめぐる諸問題であり、それを貫く自然淘汰と生物進化の原理だったと言えるのである。

(3)第一の特異点――「農耕の成立」と「〈自然〉と〈人間〉の間接化」

それではここから、一連の構造が最初に“質的変容”を遂げた、第一の特異点がどこにあったのかということについて考えていこう。結論から述べれば、それはおよそ1万年前になって農耕を基盤とした社会様式が成立し、それが世界的に拡散していったことである。

ここではこうした変容の発端となった農耕とはいかなるものだったのか、またそうした社会様式の成立が、人間存在にとっていかなる意味をもたらしたのかについて見ていこう。

最初に確認したいのは、農耕が成立する以前の社会様式、すなわちその生態的特徴からもっぱら“狩猟採集社会”と呼ばれる社会様式の特徴である。その実態については、考古学的証拠とともに、しばしばいまなおそうした社会様式のもとで生きる少数民族を調査し、その生態からの類推を行う文化人類学の成果が有益である。

ここでは木下太志の整理を参考に、その要点について確認しておくことにしよう(13)。

第一に、狩猟採集民は、主として「バンド」と呼ばれる平均25人から50人の小集団を単位として生活し、狩猟や採集によって動植物を利用するものの、自然環境に与える影響は限定されている(14)。

第二に、彼らは食料となる動植物を求めて、決まった地域を季節的に移動する。したがって、広い土地を必要とするが、所有物は移動の妨げとなるために限定され、住居も一時的で簡素なものとなる。

第三に、彼らは野生動物の生態、植物の見分け方など自然環境に関わる知識に精通している。

第四に、大部分の食事は変化に富み、均衡がとれており、最低限の栄養学的要求は満たされている(15)。

第五に、同じ「バンド」の構成員は大部分が顔見知りであり、分業は、年齢別と性別を除いてほとんど存在しない。一般的に男性が狩猟を行い、女性が採集を行うが、食料は全員に分配され、原則的に全員が公平に扱われる。

第六に、労働時間は、長期にわたる狩猟もある一方で、何もせずに過ごす時間帯もかなりあり、余暇は踊りや儀式などにも多分に費やされる。

そして最後に、女性は生涯およそ5人から8人の子どもを出産するが、そのうちかなりの者が成人を待たずに死亡するため、平均寿命は20代から30代となる。ただし80代をこえる高齢まで生き延びるものもいる(16)。

おそらく現生人類の成立以降、こうした社会様式はきわめて一般的であったのだろう。農耕の成立をおよそ1万年前と見積もると、人類史700万年のうちの99.8%以上、ホモ・サピエンス史20万年のうちの95%あまりがこの狩猟採集社会だったことになる。

そのことを思えば、人間存在を考えるうえで、こうした社会様式がいかに重要な意味を持っているのかが分かるだろう。

それでは一連の社会様式を変容させた農耕とはいかなるものだったのだろうか。

一般的に“農耕”とは、「田畑の耕作」という単純な意味で用いられている(17)。しかし人類史における「農耕の成立」とは、野生植物の採集から、人為的植栽、栽培の管理、遺伝的な栽培植物の確立、そして栽培植物を食物基盤とする社会様式への移行という、きわめて多岐に渡る過程のことを指している(18)。しかもこうした意味での農耕は、およそ1万年前から5000年前にかけて、地理的に異なる複数の地域において、それぞれ別々に成立したことが知られている(19)。

代表的なものとしては、コムギ、オオムギを含む西南アジア(1万1000年前)、イネやアワを含む中国大陸(9000年前)、トウモロコシやジャガイモを含むアメリカ大陸(5000年から4000年前)があげられよう。またこれとほぼ同じ期間にわたって、ウシ、ヤギ、ブタ、ヒツジ、家禽類、ウマ、ロバといった代表的な家畜も成立したようである(20)。

ただし狩猟採集社会から農耕社会への移行は、必ずしもわれわれが想像しているように単線的かつ直線的なものではなかった。

そのことは、例えば第一に、農耕以前の社会においても定住や半定住の様式が広くみられること、第二に、狩猟採集と組み合わせる形で人為的な植栽や栽培の管理が行われる場合があったこと、第三に、農耕社会と交流、共存する形で、かなりの狩猟採集社会が後年まで存続したこと、そして最後に、特定の条件下では農耕民が狩猟採集民となる場合もあった、といったことからもうかがえる(21)。

われわれに身近な例をあげれば、一般的に狩猟採集社会として位置づけられている縄文社会でも、1万年前頃には、九州から北海道にいたる各地で定住集落が見られた。そしてとりわけ青森県の三内丸山遺跡においては、計画的に造成された大規模集落が5500年前から1500年あまりも存続し、最盛期には500人あまりの人々が、そこでクリの栽培や多彩な遠隔地交易を行っていたことが知られているだろう(22)。

それでは当時の社会において、いったい何が農耕社会への移行を後押ししたのだろうか。確かにここでもわれわれは、1万1500年前に氷河期が終わり、温暖湿潤で安定した気候条件が成立したこと、あるいは一部の定住化が先行したことによって、労働の集約が容易になったことなど、複数の要因を同時に考慮する必要がある (23)。

しかしイネやトウモロコシの原種を見れば、それがいかに、必要とされる膨大な労働力に見合うものではなかったのかということもまた、われわれは直ちに理解することができる。つまり初期の農耕はきわめて過酷なものであって、そこに決定的な要因がなければ、狩猟採集を行う人々がわざわざ全面的な農耕社会への移行を選択するという必然性はなかったのである。

そこでしばしば指摘されているのが“人口圧”の問題である。つまり集団の過密化によって、狩猟採集を持続できるだけの資源が不足した結果、人類はやむを得ず過酷な農耕への依存を高めることになった、とする説明である(24)。

いずれにしても農耕社会への移行は、こうした複合的な要因によって進行し、多くの場合不可逆的に拡大していった。そしてその帰結として、われわれの社会は、以下に見ていくように、まったく異なる様式へと変容していくことになるのである。

第一に言えるのは、定住社会への決定的な移行である。というのも農耕は、成果を得るまでに長期にわたる労働の集約が必要であり、移動してしまっては意味がないからである。

第二は、集団の飛躍的な大規模化、および社会の階級化、分業化の促進である。農耕はいったん軌道に乗ると、狩猟採集の比較にならない量の収穫物を得られ、その余剰食糧は、定住社会をより大規模化させる。また効率的な労働の集約を実現し、多くの人口を統合していくためには社会の組織化が必要であり、そこから統治者、神職、官吏、軍人といった、食糧生産に従事しない“専門職”が生みだされるようになるからである。

第三は、周囲の集団に対する政治的統治と社会全体の階層化である。農耕社会は先の大規模化、階級化、分業化を、しばしば周囲の定住社会を包摂する形で展開する。その結果として、階層化された大規模な政治的統合体が形成されるということである。

第四は、知識や技術の爆発的な蓄積である。これは階層化された社会の中心的な集落においては、しばしば専門職が集住し、記録が残され、そこに経験や情報が集積されていくからである。

そして最後は、周辺地域の連鎖的な農耕化である。農耕社会の組織立った軍隊や高度な武器は、しばしば狩猟採集社会への脅威となる。そしてそれが圧力となり、狩猟採集社会のさらなる農耕化を促進していくということである(25)。

初期の農耕は、確かにやむを得ない選択として始まったものだったのかもしれない。しかし一度解放された潜在力は、結果としてわれわれの社会のあり方を、こうして劇的に転換していったのである。

もっともこうした特徴は、一連の変容をあくまで社会様式の問題として捉えた場合のことである。われわれがここで明らかにしたかったのは、われわれの存在様式に関わる質的変容、すなわち〈人間〉、〈社会〉、〈自然〉の関係性において、ここでいかなる構造転換が生じたのかということであった。

【第三章】で見てきたように、農耕には、食糧生産という人間の存続に不可欠な営為を“人為的な食物網”の形成と管理によって実現していくという側面がある。同様に“耕地”とは、一種の「社会的構造物」であり、文字通りの意味においても「人為的生態系」なのであった。そして組織的な生産を実現するためには、より高度な「社会的制度」や「意味体系=世界像」が必要となるだろう。

要するに、その先にあるのは、かつての比較にならないほどに膨張し、発達した〈社会〉の姿なのである。例えばわれわれは、そうして集積された「社会的構造物」のことを“都市”と呼び、「社会的制度」のことを“国家”と呼ぶ。そして「意味体系=世界像」のことを“宗教”と呼び、「社会的なもの」全体のことを“文明”と呼ぶだろう(26)。

本書の枠組みから見れば、農耕の潜在力とは、まさにこうした「社会的なもの」の蓄積を爆発的に加速させることにあったと言えるのである。

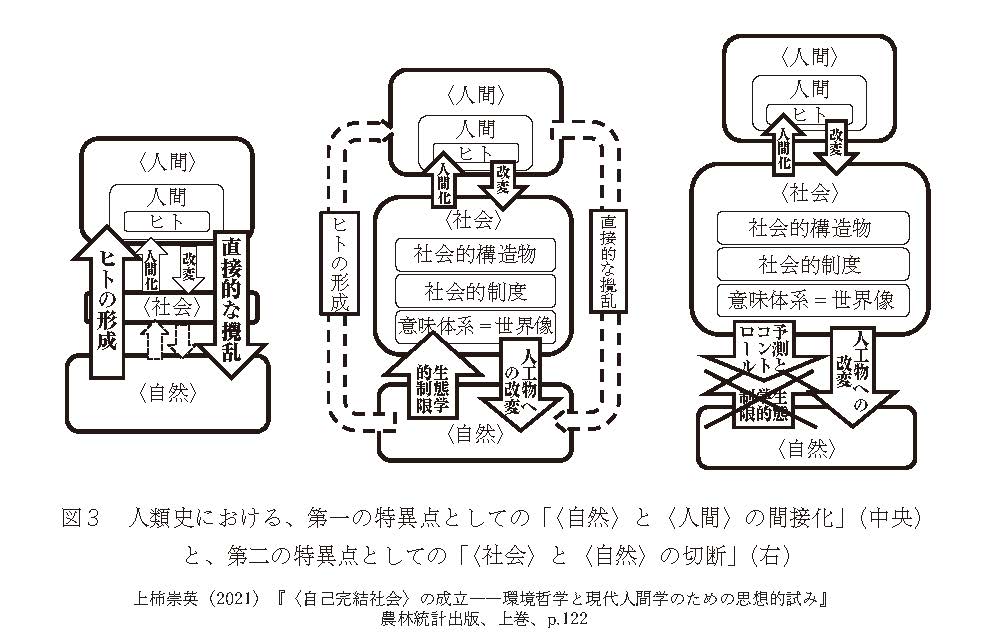

われわれはここで、この第一の特異点のことを「〈人間〉と〈自然〉の間接化」と呼ぶことにしよう。

前述のように、「農耕の成立」以前の世界では、〈社会〉の影響力は限定的であり、最も重要なことは、〈人間〉と〈自然〉の間に働く自然淘汰であった(27)。しかしこの特異点以降、〈人間〉が〈自然〉に及ぼす影響は、常に〈社会〉を通じた全体性を帯びるものとなり、〈自然〉からの影響は、〈人間〉を取り巻くあらゆる「社会的なもの」を通じて緩衝されることになった。

つまり〈人間〉と〈自然〉の関係は、この分厚い層をなす〈社会〉を媒介とする「間接的」なものとなり、〈人間〉はここで、自然淘汰の影響を大幅に受けにくくなったと言えるのである。したがって次のようにも言えるだろう。

われわれの身体、生物学的基盤である「ヒト」は、これ以降ほとんど変化しておらず、これ以降のあらゆる人間の変容は、「人為的生態系」であるところの〈社会〉の変容がもたらした帰結である、というようにである(28)。それは純粋に“〈社会〉の論理”に基づいて、〈社会〉自身が成長していくという、まさに新たな契機の誕生だったのである。

(4)第二の特異点――「近代的社会様式の成立」と「〈社会〉と〈自然〉の切断」

それではここから、人類史における第二の特異点について見ていこう。それは端的には、数100年前のヨーロッパにおいて“近代的社会様式”が成立し、それが世界的に波及していったことである。

ここでは近代的社会様式を構成する“国民国家”、“市場経済”、“化石燃料”という三つの要素についてそれぞれ取りあげ、新たに生じた質的変容がいかなるものだったのかについて考えていきたい。

ここでも最初に確認しておきたいのは、「農耕の成立」以後の世界において、一般的に見られた社会様式の特徴についてである。前述のように、農耕社会においては、複数の定住社会を政治的に統合した“国家”や“文明”と呼ばれるものが形成される(29)。

このとき個々の定住社会を“共同体”と呼ぶのだとすれば、政治的統合体は、共同体が支配と従属という非対称的な関係性によって幾重にも結合したものとして理解することができるだろう(30)。そしてわれわれは、その後の世界史において、こうした多くの政治的統合体が栄枯盛衰を繰り返すとともに、そこで数多くの多様な“文化”が形成されてきたということを知っている。

しかしここで注目したいのは、そうした多くの政治的統合体が備えていた一般的な構造である。すなわちそれらが「伝統的共同体」と「都市共同体」という、異なる特徴を備えた“二種類の共同体”によって構成されていたということである。

このうち「伝統的共同体」は、非対称的な階層の末端を構成するものであり、端的には前近代社会において広く見られた農村、山村、漁村といったものを指している(31)。

共同体の基盤をなすのは、山林、泉、河川、湖沼、海および、人為的に築かれた耕地や里山といった地域資源である。人間の出入りはあるものの、ここでは原則的に構成員は固定しており、大部分が顔見知りであると言って良い。そして市場での交換は行うが、必要物の多くは地域資源から入手できることから、外部の経済への依存は少ないと言えるだろう。

これに対して「都市共同体」は、しばしば非対称的な階層の中心として、有力者を通じて、政治的、軍事的、あるいは商業的要所に建設された。そこには周辺の共同体から余剰食糧や資材、知識、技術を含む「社会的なもの」が集積され、有力者や専門職、加えて商人や手工業者など、多様な人間が居住することになる。

そして人間や物の移動が盛んに行われ、しばしば市場が設けられることにより、活発な貨幣経済が展開されていた(32)。ここからも分かるように、両者はまったく異質な空間だったのである。

それにもかかわらず、近代的社会様式に比べれば、両者には人間の生きる世界として、きわめて多くの共通点があった。

例えば第一に、この時代、一部の支配階級を例外として、大多数の人間にとって“社会単位”となっていたのは、あくまでそれぞれが属する共同体であった。

また第二に、共同体の構成員の間にはしばしば不平等が存在したが(33)、多くの共同体には、生活を営むためのさまざまな地縁的な生活組織が存在しており、福祉はそうした非貨幣的な相互扶助によって支えられていたこともそうである(34)。

さらに第三に、意思決定に関わる“自治の水準”については、共同体が置かれた状況によってかなりの開きがあったものの(35)、共同体における生活の秩序は、土着的な世界観や信仰とも深く結びついた、多様な規則によって支えられていたこともあげられる(36)。

確かにわれわれは、こうした農耕社会の傍らにおいて、交易を通じて共存していた多くの狩猟採集民や、しばしば農耕社会の脅威となった遊牧民、そして農耕社会の内部においても、共同体に属することなく各地を遍歴していた人々などがいたことを知っていよう(37)。

しかし人類史的な視野に立つとき、この時代を象徴する社会様式は、やはりこうした多数の「伝統的共同体」ときわめて少数の「都市共同体」が織りなす世界であった(38)。第二の特異点となった近代的社会様式の成立は、いわばこうした社会的枠組みが解体していくことを意味していたのである。

それではここから、前述した近代的社会様式の三つの要素である、国民国家、市場経済、化石燃料について順番に見ていこう。

まずは、“国民国家”についてであるが、それは本書では“国民主権”、“法的共同体”、“領域国家”という特徴を併せ持った国家として定義される(39)。すなわち原則として、国家権力の主体は国民であり、国民の意志に基づいて法的に創設/運営される政府を持ち、さらには主権の範囲が排他的な国境によって規定されている国家のことである。

今日の大半の国家は、少なくとも建前上は、こうした国民国家の体裁をとっている(40)。その政治学的、法学的な意味での新しさについては、かつての多くの国家が、特定の個人を主権者とし、あくまでそうした統治者の意志に基づいて運営され、明確な国境を持たないものであったことを想起すれば十分であろう。しかし、ここで問題にしたいのは次の点である。

すなわち国民国家の社会様式としての新しさは、国家と個人の間に位置するあらゆる社会的中間領域を排除し、人間の根源的帰属を国家に一元化する形で再構成するところ、そしてその大規模な社会的領域の統合を図る必要から、巨大な官僚機構というものを生みだすところにある、ということである。

そもそも国民国家はきわめて思想的な産物であり、その背景にあったのは、本書では「自由の人間学」という形で言及されてきた社会契約説である(41)。そこでは、時空間的に独立した諸個人が最初に存在し、互いの自由を実現するための法的権力を自ら創設する。そして自らの意思を法によって表現し、自らは唯一その法のみに服従するという形式によって、集団として至高の自由を実現することが目指されるのである。

その理念に立てば、人間存在は個人として原則平等でなければならず、また同じ理由によって、人間存在の根源的帰属は、かつての人間の社会単位であった「伝統的共同体」や「都市共同体」ではなく、国家に置かれなければならないだろう。

かつてB・アンダーソン(B. Anderson)は、国民国家を論じるにあたって「想像の共同体」(imagined communities)という表現を用いたが、それは国民国家の本質が、習俗や言語、あるいは歴史的記憶や時空間的連続性を共有すること、つまり国民としての意識を創出することによって実現される、根源的帰属の再構成にあったことを踏まえてのことである(42)。

世界で最初に純粋な意味での国民国家が形成されたのは、おそらく18世紀の米国と仏国であり、ここではまさに、前述の理想を現実世界に具現化することが試みられた(43)。ナショナリズムとは、本来こうした試みを範として、特定の諸個人を団結させ、しかるべき法的共同体を創設しようとする運動だったのである。

それが19世紀以降、“三つの波”を通じて世界に波及していった際(44)、そこにはさまざまな変則的な形態が出現した(45)。そうしたなかでもとりわけ歪な構造をもたらしたのは、ここでの“国民”(nation)が人種的な意味での“民族”(ethnic group)と混同されたためである(46)。

その背景にあったのは、複雑に入り組んだ既存の共同体に対して、どこまでがひとつの法的共同体を構成する必然性を持ちえるのかという問題であった。つまりその正当性が民族に求められ、“国民意識”が“民族意識”という形で創出された結果、本質的に新しいはずの枠組みが過去へと遡及され、さまざまな矛盾と軋轢をもたらすことになったのである。

ただしそこで生じたもうひとつの問題は、諸個人を時空間的に同期させ、単一の国民として統合していくためには、国家という社会空間はあまりに大きすぎるということであった。そこで必然的に現れてくるのが近代的な官僚機構、すなわち高度に階層化、分業化され、目的となる政策を合理的かつ機能的に実現していくための“国家行政システム”である(47)。

初期の国民国家が取り組んだ事業が“国民史”の編纂であるとともに、国民としての文化、そして標準化された国語を普及させるための“小学校”の整備だったことは決して偶然のことではないだろう(48)。そして時代が下り、社会保障を含んだ“行政サービス”という形で国家の役割が増大していくにしたがい――ある面ではよりいっそうの自由と平等の実現のために――官僚機構は膨張していくことになるのである。

次の要素は“市場経済”であるが、それは本書では、市場原理に基づく調整機能を備えた経済システムとして定義される。

市場原理が機能する経済的局面においては、価格の決定作用によって需要と供給の均衡が調整され、それによって財とサービスの分配や、産業構造の組織化、分業化が、経済全体を通じて最も効率的な形に向かって組織化される(49)。市場経済の新しさは、こうした機能的な経済システムが、いわばかつてのあらゆる経済の次元に、一元的に拡張していくところにあったのである。

前述のように、「伝統的共同体」の経済においては、生産から消費に至るまで、経済におけるかなりの局面が地域資源を基盤とした非貨幣的な経済によって支えられており、「都市共同体」においても、人々の福祉を支えていたのは依然として非貨幣的な相互扶助であった。

市場や貨幣経済そのものは存在していたが、それは――K・ポラニー(K. Polányi)の表現を借りれば――社会的な意味を伴った非貨幣的経済の分厚い層のなかに「埋め込まれていた」(embedded)のであって、経済の限られた目的、限られた側面を担うに過ぎなかったのである(50)。

これに対して全面的に展開した市場経済においては、市場原理が十全に機能するために、あらゆる“モノ”は所有権を伴った“財”として、またあらゆる“行為”は“サービス”として商品化されなくてはならない(51)。

つまりそこでは、あらゆる生産、あらゆる消費が、貨幣との交換を前提とするよう全面的に組み替えられる。そしてそれは、人々が社会的に形成していた非貨幣的な経済が、全面的に貨幣的な財とサービスの文脈に置き換えられていくことを意味するのである。

こうした市場経済が、歴史上いかなる形で成立したのかということについては、さまざまな議論がある。

例えばA・スミス(A. Smith)は、人間には根源的に損得と交換の性向があり、その本性が発展進歩していく先に、市場経済が自ずと形成されると考えた(52)。またM・ウェーバー(M. Weber)は、そこでプロテスタントの職業倫理が重要な役割を果たしたと指摘したことで知られている(53)。

さらにI・ウォーラーステイン(I. Wallerstein)に倣って、市場経済を、非対称性を伴った経済的な“世界分業”だと理解すれば、その起源は15世紀から16世紀にまで遡ることになるだろう(54)。

しかしこれまで見てきたように、市場経済を、商品化が全面的に進行していく経済システムと理解するならば、その大規模な展開は18世紀以降のことであり、しかもそこには国民国家と同様、明確な意図と目的をもって、人為的に推し進められた側面があったということに注目しておく必要がある。

実際近代化を急いだ19世紀の国家の多くは、市場経済を普及させるために、所有権や商取引に関わる法的制度を土台から整備していく必要があった(55)。経済を「埋め込まれた」状態から自立化させるためには、いわば市場経済が人為的に創設されなければならなかったのである。

しかしそのことによって、国家には富がもたらされ、社会の産業化は促進され、生産力は飛躍的に増大することになるのである。

最後に、“化石燃料”――近代的社会様式の要素としての――であるが、それは社会を駆動させているエネルギー的基盤が、石炭や石油をはじめとした化石燃料に全面的に移行することを指している。

今日のわれわれが、いかに化石燃料からの恩恵を受けているのかということについては、例えば輸送手段としての航空機、船舶、車両、あるいはさまざまな機械の動力や照明に用いられる電気、望み通りに成形可能な素材としてのプラスチック、食料生産には欠かせない合成化学肥料といったものが、いずれも化石燃料なしには成立しえないという事実からも理解できる。

それ以前の社会においては、燃料として用いられるのは主として薪や炭、畜糞などであり、動力は畜力、風力、水力、そして圧倒的に人力が活用されていた(56)。もしこの移行が行われなければ、われわれは今日でも、かつてと同じようなエネルギー的基盤のもとで生きていたことになるのである。

良く知られているように、一連のエネルギー的基盤の移行において決定的な役割を果たしたのは“蒸気機関”であった。しかしここで注目しておきたいのは、蒸気機関が当初、こうした社会様式の転換を意図したものではまったくなかったということである。

C・ポンティング(C. Ponting)によれば、化石燃料の存在自体は古くから知られていたものの、石炭は煤煙を排出する劣悪な資源として理解され、石油は船底へ塗るタールなど限定的にしか使用されていなかった。ところが乱伐によって優秀な資源である木材が枯渇したとき、やむを得えない選択として石炭が活用されるようになった。そして需要が高まった炭鉱において、掘削時にしみだす地下水を効率よく除去するためのポンプとして開発されたのが、蒸気機関だったのである(57)。

しかしここで誰かが、たまたまポンプの代わりに車輪や船の外輪を、そして人の手で動かされていた産業機械をつなぐということを思いついたのだろう。こうしてわれわれは、化石燃料が動力、熱源、素材といったあらゆる側面において、かつてとは比較にならない潜在力を秘めていたことを理解した。そしてそれ以来、化石燃料は科学技術と手を携え、社会の物質的基盤を徹底的に変えていくことになるのである。

以上を通じてわれわれは、国民国家、市場経済、化石燃料についてそれぞれ見てきたが、それらが結合した「近代的社会様式の成立」とは、結局いかなる事態を意味していたのだろうか。

端的に述べるのであれば、それは数千年にわって続いてきた「農耕の成立」以来の社会様式、すなわち多数の「伝統的共同体」と少数の「都市共同体」が織りなす世界の解体であった。そしてそれに代わる形で、一方では化石燃料を動力として、大規模かつ効率的に機能する官僚機構と市場経済が成立し、他方では水平的な関係性として位置づけられた“個人”という人間類型が出現してくるのである。

ここでわれわれは、こうして現れた社会様式が、まさに【第一章】でわれわれが「20世紀」と呼んできたものと同一であるということに気づかされよう。18世紀以降に相次いで台頭してきた三つの要素は、100年以上をかけて世界に波及し、そしてその一連の転換がひとつの完成を見たのが、実は「20世紀」だったのである。

われわれはここから、「理念なき時代」のひとつの根源が、この第二の特異点にあるのだということを、ここで改めて理解することができる。しかし他方でわれわれは、この「近代的社会様式の成立」が、当時の人々にとって、いかに魅力的で、歓迎すべきものであったのかということも忘れてはならないだろう。

われわれは近代的社会様式が、未曽有の経済成長を通じて、個人の“自由”と“平等”を拡大させてきた事実を見てきた。かつての共同体が備えていた人間的基盤は失われていったが、代わりに人々は、それ以前の時代の人間が想像もできなかったほどの、莫大な消費財と高度なサービスを享受できるようになった。

そしてわれわれはしばしば忘れているが、ここに至って、700万年の人類史上ではじめて、われわれは“飢え”というものから解放され、生まれた子どもの大多数が成人できるような環境を手に入れたのである。

もっとも、国民国家、市場経済、化石燃料という要素のうち、ひとつでも欠けていれば、今日のような社会様式は成立していなかったと言えるかもしれない。

例えば国民国家がなければ、社会は文化的にはるかに不均一なものとなり、市場経済を法的な制度として運用していくことは困難だったかもしれない。また市場経済がなければ、われわれは依然として非貨幣的な相互扶助に依存することになり、その強固な共同体の枠組みによって、国民国家の主体となる近代的個人の成立は妨げられることになったであろう。

さらに化石燃料がなければ、われわれはいまなお畜力や人力に支えられた世界を生きていることになる。そこでは国家の統合も、社会の産業化も、今日とは比較にならないほどに緩慢なものとなっていたことだろう(58)。

そして「近代的社会様式の成立」という事態は、これまで論じてきた人間存在の質的変容という文脈においても、やはりきわめて重要な変化をもたらした。

前述したように「農耕の成立」以降、「人為的生態系」としての〈社会〉は爆発的に膨張するようになり、そこで人間は、自然淘汰よりもはるかに、「社会的構造物」、「社会的制度」、「意味体系=世界像」の複合体からの影響を受けるようになった。しかしわれわれは、ここでの〈社会〉というものが、それでもなお自然生態系による“制限”を受け、いわば〈自然〉との「整合性」を常に意識しなければならなかったことについて想起する必要がある。

例えば「伝統的共同体」においては、「社会的構造物」は自然生態系との連続性を保っており、そこに明確な境界は見いだせない。そしてそこで見られた資源の利用/管理をめぐる多彩な規則(「社会的制度」)、あるいはそうした規則と結びついた多様な信仰(「意味体系=世界像」)は、いわば〈自然〉と〈社会〉が相互作用を続けるなかで、両者の折り合いを求めて、〈社会〉の側が苦心の末に生みだしてきた知恵の結晶であると言っても良い。

実際、古代文明のいくつかは、その折り合いをめぐって「人為的生態系」=〈社会〉の“運営”に失敗し、いわば自ら招いた環境破壊を一因として滅亡したとも言われているのである(59)。

ところが近代的社会様式においては、事情はまったく異なっている。例えばそこでは、自然生態系からの影響は、一方的に科学技術を用いた予測とコントロールの制御下に置かれる。そして官僚機構と市場経済によって統合された巨大な〈社会〉は、化石燃料を掘れば掘った分だけ、経済成長を通じて延々と拡張されてゆく。

そこにあるのは、科学的合理性というものに基礎づけられた特殊な「意味体系=世界像」のもと、官僚機構と市場経済という「社会的制度」によって統合され、化石燃料を基盤に「社会的構造物」が絶え間なく膨張していく世界の姿に他ならない。

したがって本書では、「〈自然〉と〈人間〉の間接化」に続く第二の特異点のことを、ここで象徴的に「〈社会〉と〈自然〉の切断」と呼ぶことにしたい。そこにあるのは、〈自然〉との「整合性」を無視したまま、純粋に〈社会〉の論理のみによって恒久的に自己拡張していく〈社会〉の姿なのである。

もっともそうした社会様式が、いかに持続不可能な性質を内在しているのかということについては、【第一部】でも十分に述べたはずである。それは“有限な世界”にわれわれが生きる限りにおいて、こうした無限の自己拡張は不可能であるということ、そして予測とコントロールもまた、万能ではないということなのである。

(5)第一中間考察――第三の特異点としての〈自己完結社会〉

さて、われわれは以上を通じて、人間存在というものが人類史的な射程のもとで、これまでいかなる質的変容を経てきたのかということについて見てきた(図3)。

われわれはここで、再び本書の最初の問題意識に立ち返り、あの〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉という事態が、一連の議論のなかでどのように位置づけられるのかについて考えてみたい。

【第一部】で見てきたように、〈自己完結社会〉の成立は、確かに人間存在の本質に関わるまったく新しい事態であるようにも見える。しかし「人間的〈環境〉」をめぐる分析を経てきたわれわれにとって、それははたして自明のことだと言えるのだろうか。

例えばわれわれは、人間存在が自然生態系の上層に「人為的生態系」としての〈社会〉を創造し、そうした〈環境〉の「二重構造」のもとで〈社会〉を絶え間なく膨張させてきたことについて見てきたはずである。もしも人間の歴史の本質が、この絶え間ない〈社会〉の膨張過程にあるのだとすれば、〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉といえども、悠久の時代から人類が繰り返し行ってきた営為の延長線上にあるとは言えないのか、ということである。

ここにあるのは、われわれが生きる現代という時代が、700万年あまりの人類史の文脈において、いかなる点において“連続して”おり、また“連続していない”のかという問題なのである。

まず、〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉が「〈社会〉と〈自然〉の切断」という第二の特異点の延長にあるということは明らかだろう。それは、われわれが〈社会的装置〉と呼んできたものの支柱をなしている近代的な「市場経済」と「官僚機構」が、いずれもこの段階で成立したものであることからも理解できる。

〈自己完結社会〉は、あまりにも巨大な形に肥大化した「人為的生態系」=〈社会〉のもとで引き起こされる事態なのであり、その意味において人間の根源的な本性と深く関係があると言えるのである。

古の時代に人間存在が「社会的なもの」を生みだし、世代を越えてそれを継承していく能力を獲得して以来、その営為は数100万年にわたって繰り返されてきた。〈自己完結社会〉とは、ある意味ではそのひとつの到達点とも言えるものなのである。

とはいえわれわれは、それを単なる“連続性”のもとでのみ理解することで十分なのだろうか。

これまで見てきたように、「人間的〈環境〉」の構造は、その〈環境〉の「二重構造」を基盤としつつ、特異点とも言うべき大規模な“質的転換”を経験してきた。その意味においては、われわれは〈自己完結社会〉の成立という事態に対して、やはりある種の“非連続性”もまた想定しておく必要があるのである。

実際、今日われわれが直面している事態には、第二の特異点である「近代的社会様式の成立」には見られなかった、新たな要素が加わっている。例えばコンピューター、インターネット、デジタル技術を通じて「情報世界」というものが確立してきたこともそのひとつである。

また、そこでは情報、機械、薬剤といったものを通じて、あらゆる物事がわれわれに意識されることなく自動化され、個人的な「自己実現」のために、有限な身体までもが予測とコントロールの制御下に置かれることになる。それを単に「〈社会〉と〈自然〉の切断」の延長として捉えることには、やはり限界があると言えるだろう。

したがって本書では、ここに人間の存在様式の本質に関わる、まったく新たな“質的変容”が生じていると理解したい。すなわちいま、われわれはまさに第三の特異点を通過した直後にいるのであって、それは「〈社会〉と〈人間〉の切断」とも言うべき新たな事態であるということである。

第一の特異点以降、〈社会〉は純粋にそれ自身の論理によって成長していく道を切り開かれ、第二の特異点を経て、自らに歯止めをかける一切のもの――地球という最後の“有限性”を除いて――を失っていった。

つまり、本書において第三の特異点を「〈社会〉と〈人間〉の切断」と呼ぶのは、こうして爆発的に膨張する〈社会〉が、〈自然〉との間に「第一の切断」を引き起こして後、いまや〈人間〉との間においても、ある種の「切断」をもたらしているのではないかということを想定してのことなのである。

ここで思いだしてほしい。われわれはいままさに、人類史700万年の歴史においてはじめて、生きることに生身の他者の存在が不要となり、自らの有限な身体の存在が意味を失うという事態に直面しているのである。

この「第二の切断」を考えるにあたって、再度注目したいのは、前述したように、第一の特異点以降、われわれの生物学的な「ヒト」としての身体が、遺伝的にはほとんど変化していないということである。

驚くべきことに、この事実は、われわれが狩猟採集時代を前提とした「ヒト」の身体をもって、これだけ高度に人工化された都市空間を生きていることを意味している。それを可能にしているのは、ひとえに「ヒト」に内在していた柔軟性、生物学的な潜在能力であると言えるだろう(60)。

しかしそのことは、「ヒト」というものが一切の条件を持たず、いかなる環境においても無制限に適応可能であるということを意味しない。すべての生物存在がそうであるように、われわれ人間もまた、身体が想定する「環世界」そのものからは決して逃れられないからである。

【第三章】で度々言及した動物学者の小原秀雄は、かつて、現代人は「ペット化」していると述べた(61)。その背景にあったのは、生物存在には、それ自身の身体が想定する「ナチュラルさ」というものがあり、それは人間もまた同じであるということ、そして現代社会に生きる人間は、もはや「ヒト」としての「ナチュラルさ」を維持することができなくなり、それがさまざまな社会病理を生みだしているという認識に他ならなかった。

要するに、われわれが直面しているのは、〈自然〉との「整合性」を失った〈社会〉が、いまや〈人間〉に内在する「ヒト」に対しても「整合性」を失いつつある事態であるとは言えないか、そしてその一側面として現れているものこそ、実は〈生の自己完結化〉であり〈生の脱身体化〉だったのではないかということなのである。

とはいえ、この第三の特異点について、現段階で論じることができるのはここまでである。というのも、われわれにはまだ、その複雑な事態を正確に捉えられるだけの基礎概念が不足しているためである。

したがってわれわれは、これから新たなアプローチを導入することによって、理論的枠組みを鍛えあげ、その後に再びこの問題に戻ってくることにしよう。

第三部のための序 へ進む

【上巻】目次 へ戻る

(1)人類の生物学的な進化については、今世紀に入って飛躍的に知見がもたらされた。ヒトとチンパンジーの共通祖先から分岐した最古のヒト族として知られているのは、700万年から600万年前のサヘラントロプス・チャデシス(S. tchadensis)である。なお、本書における年代は、断りがない限りボイド/シルク(2011)のものに統一した。

(2)現生人類の解剖学的特徴は、小さな顔面と歯、尖ったオトガイ、丸い脳頭蓋、少なくとも1350㏄の脳容量、丈夫でない体幹体肢骨、比較的長い四肢と短い体幹であるとされる(ボイド/シルク2011:534-536)。

(3)ボイド/シルク(2011)。この、二足歩行を行う霊長類の子孫はきわめて多様だったらしい。例えばパラントロプス・エチオピクス(P. aethiopicus)やパラントロプス・ボイセイ(P. boisei)は、脳を縮小し、二足歩行を行う“草食動物”として進化した人類だった可能性があり、200万年前頃には、そうした多様な人類がわれわれの祖先と共存していたのである。

(4)ボイド/シルク(2011)によると、ホモ・エルガスター(H. ergaster)は、アフリカを出た最初の人類であり、180万年から120万年前のどこかでコーカサス山脈にまで到達していた。また近縁種のホモ・エレクトゥス(H. erectus)は、古くは北京原人やジャワ原人としても知られているように、同時期に東アジアにまで到達していた。20世紀には、現生人類の直接的なルーツが、このとき拡散した人類にまで遡れるのかどうかをめぐって論争となったが、分子遺伝学の進展などにより、今日では現生人類の祖先はこの時点ではまだアフリカにおり、ホモ・エルガスターやホモ・エレクトゥスの子孫は、再びアフリカを出た現生人類によってすべて置き換えられたと考えられている。なお、ホモ・ネアンデルターレンシス(H. neanderthalensis)は、現生人類と共存した別種の人類として最もよく知られた存在であり、われわれの祖先と同様に精巧な石器を用いて大型野生動物を狩猟する生活をしていたとされる。

(5)オルドワン石器群の制作者は、以前はホモ・ハビリス(H. habilis)として知られていたが、ボイド/シルク(2011)では、その最初の制作者としてアウストラロピテクス・ガルヒ(A. garhi)の名前があがっている。

(6)“埋葬”が注目されたのは、ホモ・ネアンデルターレンシスの骨と一緒に大量の花粉が発見され、それが死者を悼むための花飾りの痕跡だとする報告があったからである。この節は後に論争を引き起こしたが、ボイド/シルク(2011)はこのことについて、たとえ埋葬を行っていた事実が確かだったとしても、それが宗教的性質を持つものだったのか、あるいは単に腐敗する死体を片付けるためだったのかということが明らかにされていないとしている。

(7)ボイド/シルク(2011)。言語の証拠としてしばしば用いられるのは、喉頭の降下や舌骨の有無である。例えばホモ・ネアンデルターレンシスは喉頭が高く、微細な発音ができなかったとされるが、舌骨が見られることから、ある種の言語を持ちえたと主張する研究者もいる。

(8)ダンバー(1998)は、霊長類が行う“毛づくろい”の時間と集団の規模、大脳新皮質の容量をめぐる相関関係から、こうした「社会的知能」の高度化こそが脳の肥大化にきわめて重要な役割を果たしたとしている。

(9)「赤子のロビンソン・クルーソー」の比喩は、小原(1974:263)の以下の一節を手がかりに筆者が再構成したものである。「ロビンソン・クルーソーがもし本当に孤島に隔絶され、赤ん坊の時代からそこで育ったならば(育ったと仮定してであるが)、彼は人間であろうか。おそらくヒトではあるが人間ではないだろう。……[彼は]他の人間(社会)のなかで育てられなければならなかっただろう。少なくとも知能を働かすために、彼は人間と接触して人間的になっておく必要があった。……[もし彼に]その機会がなかったならば、形は人間でありヒトであっても、あるいは何一つできずに死ぬ可能性さえある」([ ]内は筆者)。

(10)後に述べるように、ここで、化石としては痕跡が残らない認知上の革新が生じたとする説がある一方で、そうした革新は存在せず、変化はあくまで漸進的であったという説もある。詳しくはボイド/シルク(2011)を参照。

(11)“出アフリカ”が行われたのは、一回だけとは限らないらしい。後述の認知革命が起こった場合でも、現生人類は認知革命後の第二波、第三波の子孫かもしれないし、認知革命はアフリカの外部で生じ、その集団が再びアフリカに戻ってきたと考えることもできる。なおボイド/シルク(2011)では、現生人類の“出アフリカ”は、一連の認知革命が指摘されている6万年前頃だと考えられている。

(12)クライン/エドガー(2004)によれば、われわれの祖先は、約5万年前に文化を築く能力を革新的に進化させたという。なおミズン(1998)は、こうした行動様式の革新を、本来別々に発達してきた「技術的知能」(technical intelligence)、前述した「社会的知能」、そして動物の行動や痕跡を類推する「博物学的知能」(natural history intelligence)の間で架橋が生じ、それらを組み合わせることができるようになったことに求めている。

(13)木下(2003)を参照のこと。

(14)ただし後述のように、狩猟採集民のなかには、栽培植物を伴った“半定住”を行う人々もいたはずであり、そうした集団においては、その規模はさらに大きなものになっていたはずである。またこうした「バンド」は、従来血縁者集団として固定されたものだと考えられてきたが、民族集団によっては「キャンプ」と呼ばれる一時的居住集団を中心として、構成員がしばしば流動する場合があることが指摘されている(木下 2003、田中 2001)。

(15)ポンティング(1994)は、代表的な狩猟採集民であるブッシュマンの食生活について、食用植物が48種類、食用動物が54種類あり、主食のモンゴンゴは同じ量の穀物に比してカロリーで5倍、タンパク質で10倍の栄養価があるとしている。

(16)木下(2003)によれば、狩猟採集民の一例としてクング・サン族の場合、1000人の子どものうち200人は満一歳を迎える前に死亡し、10歳までにさらに200人が死亡する。そしてその後死亡率は下がって580人程度が成人し、60歳で300人、80歳で40人を割る程度になるという。また死因については、感染症で8割が死亡するクン・サン族、半数以上が暴力で死亡するアチェ族といったように、民族集団ごとにかなりの差があるようである。

(17)『日本国語大辞典』(2007)項目「農耕」を参照。

(18)ラジディンスキー(2000)、ベルウッド(2008)を参照。

(19)ここでの農耕の起源に関する年代については、ベルウッド(2008)のものに統一した。

(20)実際には、他にもタロイモやバナナを含むニューギニア内陸(9000年から6000年前)、カボチャを含む北アメリカ東部(4000年から3000年前)が独自の農耕成立地域だと言われている(ベルウッド 2008)。またフェイガン(2016)によると、イヌの家畜化は非常に古く、1万5000年前に遡るとされている。ダイアモンド(2000)は、家畜化可能な大型哺乳類にはいくつかの条件があったこと、また南北アメリカ大陸においては、そうした大型哺乳類が初期段階で絶滅し、そのことが後の世界史に重大な影響をもたらしたことを指摘している。

(21)詳しくはベルウッド(2008)を参照。農耕民から狩猟採集民へと移行する例は、全体としては特殊なものだが、言語学的、生態学的研究によって、東南アジア島嶼部や東アフリカ、インド南部など世界各地で確認されているようである。

(22)岡村(2000)を参照。

(23)この点についても、詳しくはベルウッド(2008)を参照のこと。

(24)この“人口圧仮説”については、古城(2003)、ポンティング(1994)を参照のこと。

(25)農耕民による狩猟採集民への圧力については、ダイアモンド(2000)を参照のこと。

(26)例えばコムギの栽培を基盤として栄えたシュメール文明は、紀元前3100年頃から2400年頃にかけて、ウルク、ウル、ラガシュといった多数の都市国家を生みだした。こうした都市は城壁に囲まれ、ジッグラトと呼ばれる巨大な神殿が聳えていた。さらにそこでは独自の象形文字、独自の体系だった宗教、身分制度などが確立していた。大貫/前川/渡辺ほか(1998)を参照。

(27)確かに槍を用いた狩猟、衣服の着用、シェルターを用いた生活など、「農耕の成立」以前から存在した「社会的構造物」においても、ある意味では「間接化」が行われていたと言えるかもしれない。しかしそこでの影響は、やはりきわめて限定されたものだったと言えるだろう。

(28)人間の存在様式をめぐる「農耕の成立」以後の変容のうち、どこまでが遺伝的なものであり、どこまでがそうでないのかということは非常に興味深い問いである。例えば現生人類の多様性のうち、皮膚や毛髪の色に関わるメラニン色素の量については、「農耕の成立」以前の変容と言えるかもしれないが、特定の食材に対する酵素の量や有無、特定の病原菌に対する抵抗力などについては、「農耕の成立」以後の遺伝的変容を含んでいる可能性がある。しかしながらこの第一の特異点によって、人類が「社会的なもの」を通じて環境に適応していく能力を格段に上昇させたことは事実であり、また1万年という期間は、大規模な遺伝的な変化を引き起こすには短すぎるとも言えるだろう。実際、短期間で大規模な遺伝的変容が生じるためには、何らかの要因によってかなりの個体が死滅する(選択される)といった、非常に強力な淘汰圧が働かなければならないからである。

(29)“国家”の定義としてよく知られているのは、国民、領土、統治権(主権)の三要素であるが(『日本国語大辞典』 2007)、一定の規模を備えた政治的統合体は、近代以前においても一般的に見ることができた。また、ここでは“文明”について、そうした国家を包摂しながら、技術や宗教などの物質的、精神的所産をも含んだものとして理解する。

(30)“共同体”という用語は独語の“Gemeinde”の訳語に由来し、そこには資本主義社会以前の、私的所有が発達していない原始共同体という、きわめてマルクス主義(史的唯物論)的な文脈が付着している。そのもとになったのは、わが国の伝統的な社会を「アジア的共同体」として位置づけた、大塚久雄の『共同体の基礎理論』(1955)であると考えられる(大塚 2000)。本書では、こうした文脈は一切排除し、“共同体”を「農耕の成立」以後の世界において一般的に見られた社会様式を指すものとして理解しよう。なお、“共同体”の用語としての問題については、【第八章】において“共同”概念を再検討する際に改めて論じる。

(31)ここで取りあげた「伝統的共同体」と「都市共同体」の特徴のうち、「伝統的共同体」の描写については、鳥越(1993)、日本村落史講座編集委員会(1990)、木村(1983b、1983c)、米山(1967)といったように、わが国のものを中心に参照している。特に経済的側面に関することについては、多辺田(1990)、宇沢/茂木編(1994)を参照。また2000年代に入り、資源管理の文脈において伝統的な制度が再評価され、「コモンズ論」という形で盛んに議論された(井上編 2008)。海外のものについては、ギース/ギース(2006)およびギース/ギース(2008)を参照のこと。

(32)前近代の都市についての研究は数多くある。古典的なものとしてウェーバー(1964)があるが、他にもギース/ギース(2006)、土井(1997)を参照。

(33)共同体内部の人間は、近代的な意味では決して平等ではなかった。「都市共同体」においては、身分や職業などによる差異があり、「伝統的共同体」においても、地主や小作人など、さまざまな異なる立場の人間が共存していた。

(34)近代的社会様式以前の相互扶助や生活組織のあり方については、【第五章:第四節】も参照のこと。

(35)共同体における自治の水準は、地域や時代においてきわめて多様性があった。例えば「伝統的共同体」においては、領主や官吏の厳しい統制下におかれ、ほとんど農奴状態に近いものから、中世以降のわが国の農村共同体のように、“寄り合い”を開き、構成員による討議が重視される、比較的独立性の高いものまであった。こうした自治のあり方をめぐる“濃淡”は「都市共同体」についても言えるだろう。

(36)例えばわが国の「伝統的な共同体」においては、農耕に不可欠な水の利用――誰がどのように水路を管理し、水がどこからどのような順序で田を潤すかなど――や、生活物資の調達に不可欠な林野の利用――“入会”と呼ばれ、誰がどの程度草本を刈り取ってもよいのかなど――を含む、生活の多方面に厳しい規則が設けられていた(木村 1983b、1983c)。「都市共同体」における規則は、例えば商業や職人に関するものがあり、中世ヨーロッパの“ギルド”がよく知られている(佐藤/池上 1997、ギース/ギース 2006)。

(37)農耕社会と共存する狩猟採集民については、ベルウッド(2008)を参照。遍歴の人々については網野(1978)を参照。遊牧民は、しばしば農耕民よりも軍事的に強大となり、世界史を動かす重大な要因をもたらしてきたが、多くの場合、征服を終えると農耕民の文化を継承し、農耕社会に同化していく傾向があった。

(38)「都市共同体」に比して、圧倒的多数の人口は「伝統的共同体」に生きていた。ポンティング(1994)によれば、1800年の時点で、「都市共同体」に生きていた人口は2.5%から3%ほどであった。このことからも、その後の200年あまりの間でいかに急激な「都市化」が進行したのかということが分かるだろう。

(39)【注29】も参照。

(40)例えば今日、独裁的に見える国家であったとしても、形式的には共和制、民主制を採用している場合がほとんどであり、実質的な権力の保持者であっても、大半はあくまで国民の代表、代理人として位置づけられている。

(41)会契約説のなかでも、特に「ロック的な意味」――信託機関としての政府を媒介として、自由を実現するための法的共同体を建設すること(ロック 1968)――と「ルソー的な意味」――意思を普遍的に統合し、それを法によって表現すること(ルソー 2005b)――では内容的に違いがある。国民国家には、この両者の理想が同時に反映されていると言えるだろう。

(42)アンダーソン(1987)、スミス(1998)を参照のこと。

(43)確かに、最も古い共和制は古代ギリシャのポリスにおいて見られ、最古の憲法は、しばしば1215年のイングランドにおけるマグナカルタであるとされている。また国際法上、排他的な国境が導入されたのは1648年のウエストファリア条約に遡る。しかしここではいずれの要素も不完全なものであり、本書では、真の意味での国民国家が成立するのは18世紀以降としている。

(44)19世紀初頭の時点で、国民国家の体裁が整えられていたのは、およそ米国、仏国、英国であった(米国と仏国は革命を通じて国民国家となり、英国は立憲君主制や議会主権といった独自の方法を基盤に、徐々に国民国家としての枠組みを形成していった)。第一の波は、19世紀中葉から後半にかけての中欧、東アジア、中南米、第二の波は、第一次大戦後に民族自決の原則が適用された東欧、そして第三の波は、第二次大戦後になって世界の残り半分の地域が独立し、はじめて国民国家となったことを指している。

(45)こうした“変則的な形態”の代表例は明治憲法下の日本であり、そこでは主権者は天皇とされていた。このことから、明治国家を西欧絶対王政期の君主制と同一視する場合もあるが、その背景には幕藩体制から近代国家の樹立をめぐっての複雑な歴史的、文化的経緯があり、必ずしもそのような還元はできないだろう。詳しくは坂本(1998)および、【第九章:第二節】の注を参照。

(46)「ナショナルアイデンティティ」と「エスニックアイデンティティ」の問題については、スミス(1998)を参照。

(47)ウェーバー(1960)。確かに身分としての官吏や、官吏を用いた行政組織そのものは、近代以前の社会においても広く見られた。これに対して近代的な意味での官僚機構とは、合法的な政府の権力に基礎づけられた国家行政システムのことを指している。

(48)驚くべきことに、1830年の仏国においても、国土の半分近くで、現代の仏語とは異なる言語体系を持つ言語が話されており、中央政府の法令や布告は、他の言語に翻訳されてようやく伝えられたという(谷川/北原/鈴木ほか 1999:138-142)。こうした状況を一変させたのは、小学校の整備以外にも、例えば新聞などのメディアの普及、そして後述する鉄道の存在があるだろう。

(49)ただし、市場経済が常に経済を効率化させるとは限らない。市場原理が機能するためには、すべての財とサービスに価格がつき、またすべての情報がもれなく共有されていなければならない。しかしそうした“完全な状態”は現実にはありえず、ここに市場経済の根本的な限界がある。市場経済がもたらす“非効率”は「市場の失敗」とも呼ばれ、20世紀になると、その機能を国家行政システムが補完することが主流となった。2000年代に流行した新自由主義については【第九章:第五節】を参照。

(50)ポラニー(1975:76)、Polanyi(1957:60)。例えば伝統的な“市場”は、人々が持ち寄る限定された品物を文字通り交換するための場であった。したがってそこでも、しばしば貨幣が用いられたが、それは市場原理が機能する市場経済とは根源的に異なっており、むしろ非貨幣的な経済を補完する限定的なものに過ぎなかった(同様に、利子を活用する両替商も古代から存在した)。ポラニーによれば、貨幣経済が最初に全面化したのは、特殊な財を扱う対外交易であったが、多くの場合、そこでは市場原理が非貨幣的な経済や局地的な市場に及ばないよう、双方の市場を分離したり、異なる貨幣を流通させたりするなど、さまざまな方策が採られていたとされる。そうした議論については、他にもポランニー(2003、2004)を参照のこと。

(51)つまり“自然”は所有権を伴った土地として、また“人間”は労働力を伴った労働者としての価格を持つようになる。このことは今日では当然のことであるように思えるが、近代的社会様式以前の世界においては必ずしも一般的なことではなかった。

(52)スミス(2020)。人間は、確かに「ホモ・エコノミクス」としての側面を持っているのかもしれない。しかし人間の価値判断や選好には、しばしば矛盾する原理が内在しており、経済学的な損得勘定も、いわばそのなかのひとつの側面でしかないだろう。またポラニー(1975)が指摘するように、多くの伝統的な社会では、経済的な損得勘定に基づく行為、あるいは利子を稼ぐといった行為は、道徳的に劣るものだとされてきた。したがって、現代社会において「ホモ・エコノミクス」の“隆盛”が見られるとするなら、それはむしろ市場経済が全面化した結果として現れたものであると理解する方が適切だろう。

(53)ウェーバー(1989)を参照。

(54)ウォーラーステインの「世界システム論」では、“資本主義”と呼ばれる経済システムの本質を、世界規模での分業化として理解する(ウォーラーステイン 1981)。実際、ヨーロッパでは15世紀から16世紀にかけて、東欧、西欧、新大陸を含む経済圏の内部に、経済的な不均衡を伴う分業構造が成立した。そしてこうした構造自体は、確かに今日のグローバル経済においても見ることができる。ただし本書においては、こうした一般的に対外交易に見られた経済原理が、人間の経済全体に浸透していく事態こそ、世界史的な意味での市場経済の成立であるとして理解している。

(55)例えば明治政府が行った土地改革のなかで重要な位置を占めていたのは、もともと所有権が明確でなかった“入会地”を私的所有に分割していくことであった(杉原 1994)。興味深いのは、われわれが今日においても、よりいっそう市場原理を機能させることを目的として、「障壁」とされるものを人為的に解体させようとしていることである。

(56)ポンティング(1994)。

(57)化石燃料への移行をめぐる背景については、ポンティング(1994)、ドロール/ワルテール(2006)を参照。

(58)国家の統合を図るにあたって、当時の“鉄道”が果たした役割については【注48】を参照。またわれわれは、人力や畜力に依拠した工場制機械工業というものが、近代的な産業社会を支えるにあたってどれだけ貧弱なものなのかを想像してみると良いだろう。

(59)ポンティング(1994)、ヒューズ(2004)を参照。こうした事例としてしばしば指摘されるのは、メソポタミア文明、インダス文明、マヤ文明などであり、そこでは灌漑による土地の塩化、森林破壊による土壌侵食など多くの共通する要因を見ることができる。さらに興味深いのはイースター島の事例だろう。ポンティング(1994)によれば、イースター島はかつて高木を含む豊かな植生に覆われていた。しかし島の人々がいくつかの部族に分かれ、宗教的な意味を持つ巨石の建設競争を繰り広げた結果、森林は失われ――巨石の像を運搬するためのコロとして大量の木材が必要であった――農耕は破綻し、島民は島を脱出しようにも、そのためのカヌーさえ造れない事態に直面した。そして島民たちは貧弱となった土地で僅かに残された食料をめぐって争いを繰り返し、かつての華々しい文明の記憶さえも失ってしまったという。ただしこうした問題を考える際には、同時に気候変動などの要因も考慮する必要があるだろう(フェイガン 2005)。

(60)例えばわれわれは日常的に文字を使用しているが、現実には、生まれつき文字を正確に認識できない“読字障害”と呼ばれる障碍を持った人々がいる。そしてそこには、“文字の使用”が人類史的に見てごく最近の出来事であるということが関係しているらしい。実際、われわれの脳には“文字”を認識する専門的な部位が存在しない。つまり社会的要請としての“文字を認識する”という行為は、もともと「ヒト」に想定されたものではなかったにもかかわらず、人類は、既存の部位を組み合わせることによって、そうした事態に適応したのだということである(NHK「病の起源」取材班 2009)。現代人にとっては、いわばこれと同じことが、あらゆる生活様式の側面において生じていると考えれば分かりやすいだろう。

(61)小原/羽仁(1995)。「ペット化」という事態を説明するうえで、小原がしばしば取りあげているのが“庭イヌ”と“座敷イヌ”の違いである。小原によれば、“庭イヌ”は家畜化されているとはいえ、本来想定された「ハビタット」により“整合性”のある環境を生きている。反対に“座敷イヌ”が生きているのは、「ハビタット」との“整合性”が相対的に低い環境である。「ペット化」とは、いわばこの後者の状態、すなわち「非ナチュラルな」状態のことを指している。