『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)

【第六章】〈生〉を変容させる〈社会的装置〉とは何か

(1)「人間的〈生〉」と〈生活世界〉

さて、これまでわれわれは「〈生〉の分析」というアプローチのもと、人間存在の本質について考察を進めてきた。ここからは一連の議論を【第二部】で行った「環境哲学」に基づく議論に統合させることを視野に置きたい。

そしてそこから、本書の問題意識であった〈生の自己完結化〉および〈生の脱身体化〉という事態が、人間存在にとっていかなる意味を持つものなのかについて再考していこう。

その際、最も重要な論点となるのは、われわれがこれまで〈社会的装置〉と呼んできたものが、【第五章】において「〈生〉の舞台装置」として位置づけられたものに対して、いかなる形で“連続性”と“非連続性”を持っているのかということである。

すでに見たように、「〈生〉の舞台装置」は、われわれが〈根源的葛藤〉を克服し「集団的〈生存〉」を実現させるために不可欠なものであった。しかし同時にそれこそが、世代を超えて蓄積され、絶え間なく膨張し、そして一度として途切れることなく今日へと続いてきた、あの「社会的なもの」の最初の姿なのである。

その意味においては、〈社会的装置〉は明らかに「〈生〉の舞台装置」との間に連続性を持っている。しかしわれわれが【第四章】において“特異点”という形で見てきたように、人類史には、同時に単純な連続性とは言いがたい、ある種の非連続性とも言えるものが確かに存在していた。

その意味においては、今日われわれが目撃している〈社会的装置〉と、かつての「〈生〉の舞台装置」との間には、やはり何らかの根源的な差異があると言うこともできるのである。

この問いに答えていくために、われわれはまず、この〈社会的装置〉という概念について再考することから始めよう。

これまで行ってきた説明を整理すれば、〈社会的装置〉とは、第一に「市場経済」や「官僚機構」を中核としながら、そこに現代科学技術の成果として生みだされる情報、機械、薬剤などが融合した巨大な「インフラ」であること、そして第二に、それは“接続”された人々の行為を、行為する者に意識させることなく調整していく「自己調整機能」を持つということ、さらに第三に、それは〈生〉を取り巻くかつての拘束からわれわれをあまねく解放させる力を備えるが、そのことは見方を変えれば、われわれがその機構に全面的に依存することを意味する、ということになるだろう。

われわれはここから、この概念について、さらに踏み込んだ説明を試みていかなければならない。まず〈社会的装置〉は、大きく、物質的な実体を備えた「インフラ」としての側面と、そうした物質的なものを体系的に組織化している“制度”としての側面を併せ持っている。

【第三章】で示した枠組みに即せば、前者は「社会的構造物」、後者は「社会的制度」であり、〈社会的装置〉は、いわばその両者の巨大な複合体であると言うことができるだろう。

ただしより重要なことは、ここでわれわれが「自己調整機能」と呼んできたものが何を意味するのかということである。というのも〈社会的装置〉の「自己調整機能」には、厳密にはやや文脈が異なる三つのものが同時に含まれていると言えるからである。

まず、第一のものは、すでに【第三章】においても触れた、近代的な「市場経済」や「官僚機構」を原型とするような「自己調整機能」である。

繰り返しになるが、「市場経済」においては、各自が利益を極大化させようとする行為が、結果として経済全体の効率的な資源や財の分配を実現し、「官僚機構」においては、各自が自らに与えられた職務を遂行することが、結果として組織体全体の目標を達成させることになる。

つまりそこでは〈社会的装置〉に接続する人々が、集団的に組織化され、それぞれに行われる行為の帰結が、〈社会的装置〉全体として、特定の機能を発揮するように調整されているのである。もちろん両者はそれ自体としての物理的な実体というものを持たない。しかしそこでは、われわれの行為が特定の仕方で調整されることによって、社会的にある種の実体が形作られているのである。

注目したいのは、おそらくこれと似たことが、現代の「情報世界」についても言えるということである。ここでの「情報世界」とは、われわれが一般的に“ネット”と呼んでいる、電子空間内に蓄積された膨大な電子情報のことを指している。

例えばわれわれは、今日すでに「情報世界」との接続を常態化させ、生活空間には、あらゆる場面でデジタル化された情報が溢れているだろう(1)。そして今日「情報世界」へのアクセスは、単に知識や情報を得るための手段としてだけでなく、連絡手段、自己表現の手段、そしてSNS等を通じた人間関係の調整手段として、社会的にもきわめて重要な役割を担うようになっている(2)。

ところが「情報世界」の実体そのものは、言ってみれば電気信号を媒介とした単なるケーブルと電子機器の集積に過ぎない。それにもかかわらず、それを通じて膨大な数の人間が情報を送受信することによって、結果として、そこには現実世界と緊密に同期された“もうひとつの世界”が出現するのである。

ここから見えてくるのは、「情報世界」というものもまた、われわれの行為が調整されることによって、ある種の実体が与えられたものだということである。

次に、第二の「自己調整機能」は、こうした〈社会的装置〉というものに対して、人々が自ら接続していく必然性に関わるものである。

【第五章】でも見たように、現代社会においては、人間は〈生〉の実現に関わる根幹部分を〈社会的装置〉に“委託”し、いわばその〈ユーザー〉として生きている。しかし見方を変えれば、それはすべての人間が〈ユーザー〉として生きていくことを無条件に課せられる社会――それぞれがいかなる〈ユーザー〉として生きていくのかは「自由」でありながら、〈ユーザー〉として生きていく以外の選択肢は一切存在しない社会――であるということが分かるだろう。

【第五章】では、〈ユーザー〉として〈社会的装置〉の恩恵を受けるためには、それに接続(ログイン)するための貨幣(鍵)が必要となること、そしてそうした貨幣を得る手段として行われている「経済活動」が、結果的に他の〈ユーザー〉にとっての財やサービスを“生産”することになっている、ということについても見てきた。

要するに、〈社会的装置〉が何かを直接生みだしているわけではない。ここにあるのは、無数の〈ユーザー〉たちが、まさに〈ユーザー〉として生きていく必然性に基づいて、知らず知らずのうちに〈社会的装置〉を駆動させている姿である。このメカニズムのことこそが、本書が想定する第二の「自己調整機能」になのである。

最後に、第三の「自己調整機能」であるが、それはわれわれの生活空間において微細に働くもの、そして現在もなお次々と拡張されているものである。

まず、〈社会的装置〉が提供する財やサービスのなかには、道路や港湾、発電所といった従来のインフラ、すなわちわれわれが産業社会や現代的生活様式を営んでいくための物質的基盤が含まれている。今日ではそこに、水道やガスに匹敵する、もうひとつのライフラインとしてのインターネット回線も加わることになるだろう。

ここで注目してほしいのは、そこに近年、情報、機械、薬剤からなる“新たなインフラ”とも呼べるものが続々と登場しているという事実である。例えば経路を導くナビシステムや接客を代替する会計システムなどは、その皮切りに過ぎない。今後われわれが目撃するのは、例えば自動運転を前提とした交通システム、個人化された医療と薬剤の供給、そして大衆的な芸術作品をも自動的に生みだし、ビッグデータを解析することによって、特定の人間に相応しい商品、あるいは特定の人間に相応しいパートナーでさえ探しだしてくれる、きわめて高性能な人工知能である(3)。

われわれの社会においては、この先こうした新たな要素を含んだ「インフラ」の数々が、生活空間の隅々にまで浸透していくことになるだろう。そしてそれらが、われわれに意識されることなく、われわれの行為を水面下で微細に調整するようになっていく。つまり、これこそが本書の想定する第三の「自己調整機能」なのである。

以上の整理を行うことで、われわれは〈社会的装置〉というものをより立体的に理解することができるようになったはずである。

〈社会的装置〉とは、いわばこうした「自己調整機能」を備えた「社会的構造物」および「社会的制度」の巨大な複合体であると言える。そして〈社会的装置〉がこうした「自己調整機能」を発揮するからこそ、現代社会においては、あの「〈ユーザー〉としての生」というものが実現できるのである。

(2)「〈生〉の舞台装置」と〈社会的装置〉の連続性/非連続性

しかし、ここで考えてみてほしい。もし仮に〈社会的装置〉の本質が、こうした「自己調整機能」にあるのだとすれば、「〈生〉の舞台装置」の場合はどうなるのだろうか。「〈生〉の舞台装置」が〈根源的葛藤〉を緩和させ、「集団的〈生存〉」を円滑に行うための補助装置であったとするなら、われわれはそこにも、ある種の「自己調整機能」を見いだすことができるはずだからである。

ここでは少し具体的に考えてみよう。例えば、かつての「伝統的共同体」には“寄り合い”や“慣習”といったものが存在していた。寄り合いとは、同じ集団の構成員が情報共有や意思決定を行っていくための集まりのことであり、慣習とは、集団が過去世代から受け継いできた特定の規範、あるいは行動様式のことである。

また前者は、あらかじめ共有された、対話を実践するための手順や作法という意味では、一種の「社会的制度」と見なすことができ、後者は、過去に行われた意思決定が受け継がれ、やがて世界像の一部として根を下ろしたものだと理解すれば、一種の「意味体系=世界像」と見なすことができるだろう(4)。

両者はかつて、いずれも「〈生〉の舞台装置」としての機能を果たしていた。なぜなら寄り合いの存在は、人々から不要なわだかまりを除去すると同時に、合意形成を円滑に進め(5)、慣習の存在は、規範や行動様式の共有によって不要な摩擦を回避させ、集団を安定化させることに寄与したと言えるからである。

しかし寄り合いが合意形成を促進させるのも、慣習が不要な摩擦を回避できるのも、別の面から見れば、それは人々の行為が調整されているからだとは言えないか。つまりそこでは、人々の行為が調整されるからこそ、〈根源的葛藤〉の負担が軽減されているとも言えるのである。

次に考えてみたいのは、前述した自動運転の車と伝統的な道具、例えば農作業に用いる“鍬”との違いである。確かに一見、両者には歴然とした違いがあるようにも思えるだろう。

しかし両者は、いずれも人間が自然物を改変して生みだした一種の「社会的構造物」であり、特定の目的を達成するにあたって、必要となる労働の負荷を縮減させるという意味においてはまったく同じである。自動運転の車が移動や運転という行為を調整するように、鍬は耕作という行為を調整している。

そしてこのように考えるのであれば、われわれはそうした機能が鍬どころか、そもそも道具というものそれ自体に内在する特性であるということに気づかされるのである(6)。

要するにここから見えてくるのは、「自己調整機能」、すなわち人々の行為を調整するという側面においては、〈社会的装置〉だけではなく、「〈生〉の舞台装置」もまた、ある種のそうした機能を備えていたということである。そしてこのことが示唆するのは、まさに両者にまたがる“連続性”である。

確かに人間が、世代を超えて蓄積されていく〈社会〉というものを創出して以来、「社会的なもの」は一貫して膨張を繰り返してきた。したがって連続性というものを重視するなら、今日の〈社会的装置〉といえども、それはかつての「〈生〉の舞台装置」が量的に拡大したものに過ぎない、という見方もできるのである。

しかし、はたしてそれだけで十分なのだろうか。そこにはやはり、ある種の重大な“非連続性”があったとは考えられないのだろうか。

ここで注目したいのは、前述のように〈社会的装置〉が、「社会的構造物」および「社会的制度」の巨大な複合体として現前して見えるのに対して、人間が生みだす〈社会〉そのものは、あくまで「社会的構造物」、「社会的制度」、「意味体系=世界像」という三つの成分によって構成されてきたということである。

これらの三つの成分は、いずれも当初は〈根源的葛藤〉の負担を軽減する役割を果たすものとして成立してきた。さらに言えば、そのときこれらの成分は、いずれも不可分のものとして現前していたのであって、まさにそれによって、等身大の〈生活世界〉というものの骨格が形作られていた側面があるということである。

このことを、われわれは先の具体例から再度考えてみよう。例えば前述した“寄り合い”は、確かに類型としては「社会的制度」に分類できるかもしれない。

しかし厳密には、その制度としての側面は、それを行ってきた人工的な場や空間(「社会的構造物」)、あるいは集団に共有されてきた、それを行うことの意味(「意味体系=世界像」)との間に不可分の関係がある。

同様に“慣習”は、一方で「意味体系=世界像」としての側面を強く持ちつつも、厳密には、やはり前世代から受け継がれてきた文書や象徴物(「社会的構造物」)、あるいは資源管理に関わる制度のように、具体的な行動様式(「社会的制度」)との間に不可分の関係があると言えるだろう。

“鍬”を含んだ多くの伝統的な道具もまた、「社会的構造物」でありながら、厳密には、それのみによって決して完結することはない。

なぜならそもそも道具の使用という行為には、単なる労働の短縮のみならず、それを使用する者が、それを通じて現前する他者――例えばそれが、目の前の形に加工されるまでに関わった人々、そしてその道具を過去に使用し、今日までその技術を伝承させてきた人々、さらにはその道具の恩恵をこれから受け継ぐだろう人々――というものに触れ、その存在を感受するということが含まれているからである(7)。

そのことは、道具という「社会的構造物」が、まさにわれわれの社会的関係性のあり方(「社会的制度」)や、それに付随する意味世界(「意味体系=世界像」)との間に不可分の関係があるということを示しているだろう。

これに対して、近代的な「市場経済」や「官僚機構」においては、それに接続するための“個別的な動機”さえあれば、人々がそこに参画すること自体の“意味”は必ずしも問う必要がない。

そこで重要なことは、人々に意識されることなく、あくまで財やサービスの生産や分配が行われること、すなわち「〈ユーザー〉としての生」を実現させる“機能”であって、個々の行為に内在する“意味”ではないからである。同様に、自動化された新たな「インフラ」においても、そこで重要なのは、やはり無意識に労働を短縮できる“機能”であって、それ以上の“意味”ではない(8)。

つまりわれわれが〈社会的装置〉と呼ぶものは、いずれも「意味体系=世界像」から切断されてもなお自足可能な、いわば「社会的構造物」と「社会的制度」とに純化された〈社会〉としての姿を備えているのである。

そこでは「意味体系=世界像」が捨象されることによって、曖昧さを含む“意味”と、そうした“意味”を人々が意識し、思案していく過程が一気に省略される。しかしだからこそ、〈社会的装置〉はきわめて高度な効率性を達成できると言えるのである。

いずれにしても、以上の考察から導かれるのは次のことだろう。

すなわち〈社会的装置〉とは、かつての「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉の成分のうち、「社会的構造物」と「社会的制度」だけが、本来不可分であった「意味体系=世界像」から分離し、異常に突出したものであるということ、またそこで生じた事態とは、本来「〈生〉の舞台装置」という形で〈生活世界〉に埋め込まれていた「社会的なもの」の一部が、ある段階において、〈社会的装置〉という形で「意味体系=世界像」から分離し、等身大の〈生活世界〉の文脈を超えて突出していったということ、いわば〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化とも呼べるものである、ということなのである(9)。

(3)〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化

さて、これまでわれわれは、〈社会的装置〉と「〈生〉の舞台装置」との間に横たわる“連続性”と“非連続性”について、具体的な例をあげながら分析してきた。

次に問題となるのは、われわれがここで示した一連の「社会的なもの」をめぐる内的な分離過程が、〈生活世界〉の「空洞化」を含む「人間的〈生〉」の側から捉えられるとき、いかなるものとして描きだされるのかということである。

換言すれば、一連の〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化という事態が、人間的現実としていかなる形で進行したのかということである。

このことを考えるうえで重要なのは、一連の事態が、われわれが【第四章】において「第二の特異点」と呼んできた、近代的な「市場経済」や「官僚機構」の成立によって、直ちに引き起こされたものではなかったということである。

なぜなら、たとえ「市場経済」や「官僚機構」が“意味”の存在を不要としていたとしても、〈生活世界〉が強固な人間的基盤を有しているうちは、「意味体系=世界像」は〈生活世界〉の内部に担保され、〈社会的装置〉は“補助装置”という形のもと、依然として〈生活世界〉に埋め込まれていたと言えるからである。

〈社会的装置〉が「自立化」するためには、人間的基盤として〈生活世界〉に実質的な形を与えていた“地域社会”が解体し、〈生活者〉にとっての等身大の世界である〈生活世界〉が「空洞化」すること、すなわち「〈ユーザー〉としての生」が完成されなければならないのである。

われわれはここで、その過程が実質的にいかなるものだったのかについて考えてみよう。まず、それを象徴的に示しているのは、【第五章】において、現代的な〈継承〉を論じた際に取りあげた、“学校”と〈生活世界〉の関係である。

そもそも近代社会における学校とは、人間を国民国家の責任ある主体、あるいは産業社会を動かす人材として養成するために設置されたものであった。そこでは同年齢の人間が一箇所に集められ、専門家集団を通じた効率的な知識の伝達が行われる。それはいわば現代的な〈継承〉を目的とした、それ自体がひとつの〈社会的装置〉の“サブシステム”であったとも言えるだろう(10)。

しかし学校の成立は、それ自体で直ちに〈継承〉が「学校教育」に還元されたということを意味しない。なぜならかつての〈継承〉は、学校ではなく、常に〈生活世界〉を中心として実現されていたということ、つまり人間が成長し、成熟し、集団の一員として生きていくためのさまざまな素養を身に着ける場は、あくまで〈生活世界〉の文脈に根ざした対人関係や生活経験だったからである。

その意味において、学校とは、本来そうした〈生活者〉としての実践からは得られない、特殊な知識を取得するための“補助的な場”に過ぎなかった(11)。しかしやがて〈継承〉を実現するにあたって、学校への“依託”の比重が高まると、その分〈生活世界〉は〈継承〉を実現していく潜在的な教育力を失っていった。

そして今度はそのことが、よりいっそう学校への依存となって現れ、最終的には肥大化した学校だけが、〈生活世界〉という足場を失ったまま、宙づりとなる形で残されたのである(12)。

つまり、ここにあるのは、当初は〈生活世界〉の補助装置に過ぎなかった〈社会的装置〉が、〈社会的装置〉への委託、そして母体であったはずの〈生活世界〉の「空洞化」を契機として、やがて異様なほどに突出していく過程に他ならない。

しかしこうした事態が見られたのは学校だけではなかっただろう。例えば“福祉”の問題もそうである。【第五章】で触れたように、われわれが〈生〉を実現させるために不可欠な福祉は、かつては〈生活世界〉に根差したさまざまな地縁的な生活組織を通じて実現されていた。

しかしわれわれが〈社会的装置〉によってもたらされる財やサービスに依存しはじめると、生活組織を通じた相互扶助は廃れはじめ、地域社会は徐々に共助の緩衝帯としての潜在力を失っていった。そしてそのことがよりいっそうの〈社会的装置〉への依存となって現れ、最終的には、人間的基盤を失った〈生活世界〉の残滓とともに、またもや〈社会的装置〉だけが残されることになったのである。

こうした〈社会的装置〉の「自立化」は、〈生活世界〉の「空洞化」を伴って、おそらく「人間的〈生〉」に関わる、あらゆる局面において展開された(13)。そしてわれわれは、このことがまさに、人間存在が〈生活者〉から〈ユーザー〉へと移行していく過程を意味しているということに気づくだろう。

われわれはかつて、より高水準の福祉、より充実した財やサービス、そしてあらゆる人間的な“不自由”や“不平等”からの解放を求めて、ある面では自ら進んで〈ユーザー〉となることを選択した(14)。しかし一度分水嶺を越えるや否や、それは選択の余地がないものとなり、その新たな〈生〉の枠組みが完成されるに至るまで、いわば連鎖的に展開されていったのである。

それでは、こうした〈社会的装置〉の「自立化」が進行するなかで、われわれの「意味体系=世界像」はいかなる帰結をたどったのだろうか。例えばそれは、〈社会的装置〉が肥大化する過程において、おそらくある種の矮小化に直面していったと言えるだろう。

【第五章】で見てきたように、「〈ユーザー〉としての生」が前提となる社会においては、「人間的〈生〉」の契機は「不可視化」され、それぞれが「経済活動」、「自己実現」、「学校教育」という形に還元される。

そこにあるのは、「学校教育」と「経済活動」を経て、独我的な「自己実現」へと至る世界、根源的な〈生〉の文脈が欠落しているという意味において、強度を持たず、表層的なものとなった「意味体系=世界像」の姿である。

ただし現代的な「意味体系=世界像」を総体として見た場合、われわれはそこに、いまなお「意味体系=世界像」としての一定の基盤を保持しているものが残されていることにも気づかされる。

ここではそれらを具体的に、「科学的知の体系」、「経済活動の倫理」、そして「〈ユーザー〉としてのナショナリズム」という形で取りあげ、またそれらがなぜ、矮小化された「意味体系=世界像」の中枢部分を代替するには不十分だと言えるのかについて述べておきたい(15)。

まず、ここでの「科学的知の体系」とは、実験と観察を通じて得られた知識のうち“普遍性”と“再現性”を備えたものだけを積みあげ、体系化した、きわめて特殊な知的体系のことを指している。

われわれは【第一章】において、それが「第二の特異点」以降、科学技術を通じて経済成長の動力となり、〈社会的装置〉を維持、発展させていくうえで、きわめて重要な役割を果たしてきたことについて見てきた。そしてそこに含まれるいくつかの前提は、すでにわれわれが物事を思考し認識する際においても、潜在的な形で深く根を下ろしていると言えるだろう(16)。

しかしこの「科学的知の体系」は、人間存在を支える「意味体系=世界像」という点では、顕著に両義的な性格を持っている。なぜならそれは一方において、われわれが日々直面している世界の事実性を説明するうえで不可欠な諸概念を提供していながら、他方において本質的に価値中立的でなければならないために、「人間的〈生〉」に関する“意味”を提供することができないからである(17)。

換言すれば、それは「世界がいかなる姿をしているのか」については雄弁に語ることができても、「そうした世界でわれわれはいかに生きていくのか」ということについては、一切を語ることができない(18)。その意味において、きわめて不完全な「意味体系=世界像」であると言えるのである。

次にここでの「経済活動の倫理」とは、〈ユーザー〉となった人間が、個々の〈ユーザー〉としてではなく、〈社会的装置〉を媒介とした「経済活動」や消費の文脈において接する際に働く社会的規範のことを指している。

貨幣を得るための「経済活動」、あるいは財やサービスを消費する文脈においては、あらゆる人間は「財を生産する側」と「財を消費する側」、あるいは「サービスを提供する側」と「サービスを消費する側」という単一の原理によって制御される(19)。そしてそこでは、前述の「コミュニケーション能力」という概念が象徴するような、独特の価値意識や振る舞いが各自に求められる(20)。

しかし「経済活動」の現場において要求される人間類型は、「人間的〈生〉」の現実からすれば、きわめて偏ったものでしかない(21)。しかもそうした規範は、「経済活動」や消費の文脈を一歩離れれば、途端に役に立たないものとなる。そのため「経済活動の倫理」は、ひとつの行動規範を含んでいながら、「意味体系=世界像」を補完し、矮小化した「人間的〈生〉」に意味を与えるものには決してならないのである。

最後に言及したいのは、国民国家とともに現れた、いわゆる“ナショナリズム”というものが、われわれの脆弱な「意味体系=世界像」を補完するものになりえるのかという問題である。

これまで見てきたように、地域社会が実体を失った今日にあって、人間が自らの存在を帰属させる枠組みは、いまや「想像の共同体」としての国家にしかない。

したがって帰属を求めてやまない人間は、自らの失われた“意味”の源泉を、今後はよりいっそう国家を拠り所とする形で再構築するようになるはずである。そしてそれは、確かに一面においては、失われた世代の記憶を掘り起こすことを通じて、時空間的に宙吊りとなった存在を再び世界に根づかせていくひとつの契機になるかもしれない。

しかしそこに過度の期待はできないだろう。なぜならすべての人間が〈ユーザー〉となった世界においては、記憶の再編は、実体的な〈生活世界〉の文脈を欠いたまま行われるために、容易に理想化され、過度に観念的なものとならざるをえないからである(22)。

(4)第二中間考察――「〈社会〉と〈人間〉の切断」の再考

さて、以上を通じてわれわれは「〈生〉の舞台装置」と〈社会的装置〉の間にある“連続性”と“非連続性”、そして〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化が何を意味していたのかについて見てきた。ここでわれわれは、再び人類史の射程へと立ち戻り、これまで行ってきた議論の再考を試みていくことにしよう。

まず、【第二部】において見てきたように、人間という存在は、生物進化の過程で次世代へと受け継がれる〈社会〉というものを生みだす能力を獲得し、それによって「人間的〈環境〉」の二重構造、すなわち自然生態系の上に「人為的生態系」を構築し、そうした二重の〈環境〉を生きる存在となった。この〈社会〉を生みだす本性の形成は、巨視的に見れば自然淘汰の帰結であったと言えるだろう。

しかしわれわれはここに人間学的な概念を加え、それを「集団的〈生存〉」と〈根源的葛藤〉の間にある矛盾を克服するために生みだされたものとして理解してきた。人間が創出する〈社会〉の特徴は、それが世代を追うごとに蓄積され、膨張していくものだということである。

つまり〈社会〉というものは、常に変容していくのであって、それに伴ってわれわれ人間の存在様式もまた、質的に変容してきたのである。そしてそうした質的変容が大規模に生じた地点こそが、われわれが“特異点”と呼んできたものなのであった。

すでに見たように、「農耕の成立」を契機とした「第一の特異点」においては、「〈自然〉と〈人間〉の間接化」、すなわち人工的な食物網の整備によって、事実上自然淘汰の影響力が失われ、ここから人間は大規模化した〈社会〉の影響をきわめて強く受けるようになった。

続く「近代的社会様式の成立」を契機とした「第二の特異点」においては、「〈社会〉と〈自然〉の切断」、すなわち国民国家、市場経済、化石燃料といった諸要素の登場によって、〈社会〉は自然生態系による制限から外れ、純粋に〈社会〉の論理のみによって自己拡張していくことが可能となった。

そしてわれわれは【第一中間考察】を通じて、現代社会がいままさに「〈社会〉と〈人間〉の切断」とも言える「第三の特異点」を通過した地点にあるということについても示唆してきただろう。

それはすなわち、「第二の特異点」によって自然生態系との整合性を失った〈社会〉が、その膨張の到達点として、いまや人間存在の基底にある生物学的な「ヒト」との整合性をも失いつつある事態――その意味において人間の存在様式において生じた第二の「切断」――に他ならなかった。

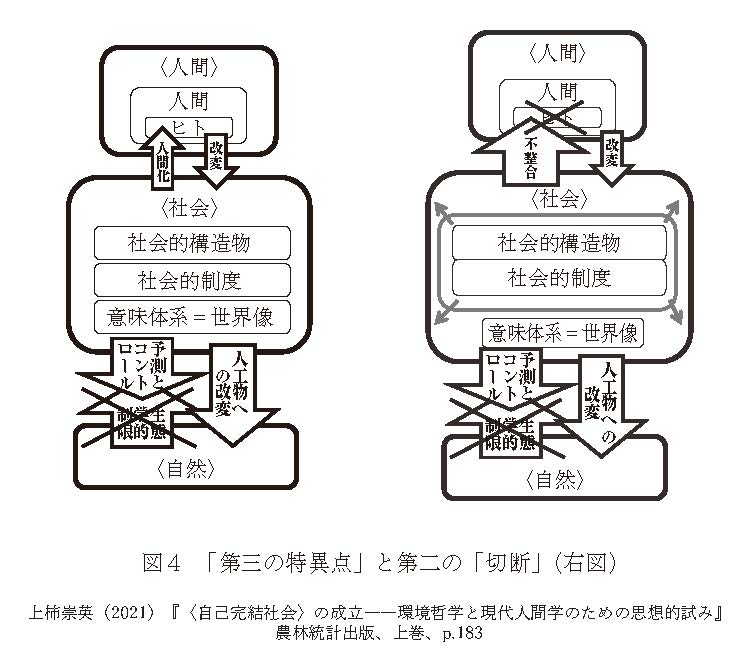

さまざまな議論を経由してきたわれわれにとって、この新たな事態は、加えて次のようにも説明できるはずである。すなわち「第三の特異点」とは、巨視的に言えば、〈社会的装置〉が〈生活世界〉から自立化することを意味し、微視的に言えば、「〈ユーザー〉としての生」が完成することを意味している、というようにである(図4)。

一連の理解は、われわれの最初の問題意識にあった、〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉に対しても、新たな説明を与えることになるだろう。なぜならわれわれが〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉と呼んできたものは、まさしくこうした「第三の特異点」を迎えた社会、そしてそうした社会に生きる人間存在の姿を描きだしたものだったからである。

例えばこれまでわれわれは、〈生〉が「自己完結」した社会においては、〈ユーザー〉となった人間同士は、互いに関係性を取り結ぶことにも、特定の関係性を維持することにも、動機や必然性を見いだすことができなくなるということを指摘してきた。

しかしわれわれは一連の考察から、それがまさしく〈関係性の病理〉であると言える、もうひとつの根拠を導きだせるようになったはずである。まずこのことは、そもそも人間という存在にとって、なぜ〈社会〉というものが必要だったのかという問いと深い関係がある。

われわれは【第五章】において、人間という存在が〈生〉の様式として、「集団的〈生存〉」という戦略を極限にまで高めた生物でありながら、遺伝的単位は個体であるために、そこに〈根源的葛藤〉が必然的に発生すると指摘した。そしてその矛盾を緩和させ、その内なる葛藤を軽減させるためにこそ、われわれは「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉を生みだす能力を獲得してきたのであった。

ところが現代社会においては、「〈生〉の舞台装置」は〈社会的装置〉という形で現前する。そのため〈社会的装置〉を媒介としない局面においては、〈ユーザー〉同士は、互いをつなぎとめる社会的な意味の文脈を一切持たない、文字通り純粋な個人として――それはいわば増田敬祐の言う「むき出しの個人」として――対面せざるをえなくなる(23)。

現代人は、確かに〈社会的装置〉の文脈においては――例えば「経済活動の倫理」に従って、「財やサービスを生みだす側」と「財やサービスを消費する側」という一元的な関係性によって――互いの社会的な意味の文脈、それどころか互いの人格的要素でさえも消し去ったままで容易に結合することができる。

しかしそれ以外の局面においては、互いに何の接点も持たないままに、“私”という存在を常に「むき出し」にしなければならないのである。

〈関係性の病理〉の背後にあるのは、このように、言ってみれば「〈生〉の舞台装置」によって緩和されていたはずの〈根源的葛藤〉が、ここでは緩和されることなく「むき出し」になるという事態である(24)。

考えてもみてほしい。互いに「むき出し」のまま、「意のままにならない他者」を背負い切れるほど、はたして人間は強靱なのだろうか。互いに「むき出し」のまま向き合い続けるには、われわれの〈生〉はあまりに重すぎるのである。

また、これまでわれわれは、〈生の脱身体化〉によって〈生の混乱〉というものが生じていると述べてきた。しかし一連の議論を通じてわれわれは、〈生の混乱〉の背後にある、より根源的な“意味の矮小化”というものについても理解することができたはずである。

例えばなぜ、現代社会に生きるわれわれは、これほど〈生〉=「生きる」ことに肉薄しているにもかかわらず、〈生〉からむしろ遠ざかり、〈生〉を実現させることへの自信を喪失しているのだろうか。ここでわれわれは、再び〈存在の強度〉という概念について想起しなければならない。

【第五章】で見たように、かつての人々は、日々〈生〉=「生きる」ことに対峙し続けなければならず、しかしだからこそ〈生〉の意味を無意識のうちに確証することができていた。それは確かに、彼らの格闘が等身大の「人間的〈生〉」と向き合うものだったからである。

しかしそれだけではあるまい。人間は、自らの存在の意味をこの世界のなかに根づかせることによってはじめて、〈生〉に対する現実感覚というものを獲得することができる。つまり「人間的〈生〉」の等身大の実現を通じて、時空間的な〈連なり〉のなかに自らを位置づけることができたことこそが、そこでは人間の存在理解に対して〈強度〉を与えていたのである。

ところが現代社会においては、われわれは〈社会的装置〉への全面的な委託を通じて〈生〉を実現しているために、〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉をめぐる根源的な意味が「不可視化」され、そうした「人間的〈生〉」の文脈、あるいは〈存在の連なり〉から浮遊した世界を生きている。

そしてそうした世界のなかで、われわれは「科学的知の体系」と「経済活動の倫理」、そして「〈ユーザー〉としてのナショナリズム」から、かろうじて〈生〉=「生きる」ことの意味の断片をくみ取りながら、「学校教育」や「経済活動」のノルマを果たし、ただただやみくもに「こうでなければならない私」という根拠のない「自己実現」に向かって邁進していると言って良い。

ここにあるのは異常に観念的な〈生〉の概念であり、時空間的に切断され、孤立した、存在としての〈強度〉を著しく失ったわれわれの姿である。ここでわれわれは改めて問うべきだろう。〈存在の強度〉を喪失した現代人が、はたして自己を肯定し、自己を信頼することなどできるのだろうか――と(25)。

どこまでも自意識が肥大化していく「自己実現」が象徴するように、時空間的に孤立した自己存在にとって、〈生〉とはいわば“無限”のものとなる。ただしわれわれはこの「無限の〈生〉」というものを、時空間的な〈存在の連なり〉に基づく「〈生〉の永続性」とはまったく異なるものとして理解しなければならない(26)。

なぜなら「無限の〈生〉」とは、「無限」となった自己を中心として、“いま”という静止した時空間だけがどこまでも延長されていく世界のことであり、〈連なり〉に基づく「〈生〉の永続性」とは、根源的に“有限”な自己存在が、他者との間に形作られる時空間的な〈連なり〉を生きようとするとき、そこにはじめて現前するものだと言えるからである(27)。

「〈ユーザー〉としての生」とは、まさにこの「無限の〈生〉」が、われわれの〈生〉において全面化していくことを意味している。そして〈生の脱身体化〉とは、ここに情報技術、ロボット/人工知能技術、生命操作技術を基盤とした新たな「インフラ」への委託がさらに加わり、われわれの身体自身にまで予測とコントロールの矛先が向かっていく事態であると言えるだろう。

われわれは〈生の混乱〉というものを、こうした「〈ユーザー〉としての生」、あるいは「無限の〈生〉」が拡張されていくという文脈のなかから理解しなくてはならないのである(28)。

以上の議論を通じて、われわれはこれまで「第三の特異点」というものを、なぜ「〈社会〉と〈人間〉の切断」と呼ばなければならなかったのかということについても、改めて考えさせられたはずである。

まずこの第二の「切断」という事態は、単に今日のわれわれが、現代科学技術を用いた人体改造によって、「ヒト」自身を変えていくという事実のみを意味しない。

それはむしろ、〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化と、「〈ユーザー〉としての生」の完成によって、われわれが人類史上、はじめて「意のままにならない他者」から“解放”され、あらゆる他者に〈根源的葛藤〉を「むき出し」にしなければならなくなった事態、そして「人間的〈生〉」の「不可視化」を通じて、はじめて時空間的な〈連なり〉から“解放”され、「無限の〈生〉」を生きることになったという事態を含んでいるからである。

われわれは今日、「ヒト」としての本性が確立された当初のあり方からすれば、その前提を覆すかのような、根源的に異質な存在様式のもとで生きている。そしてわれわれが直面している多くの問題は、実はこうした〈社会〉のもたらす要求に対して、もはや人間の側が適応の限界を迎えつつあることの現れなのではないのか、ということなのである。

もっともわれわれは、こうした現代社会の分析を通じて、安易に結論を下すことは避けなくてはならない。なぜならこの「〈社会〉と〈人間〉の切断」という事態が、一見いかに「非人間的」な要素を含んでいるように見えたとしても、それが原初の人間が備えていた存在の原理との間に、ある種の連続性を保持している以上、それは同時に「人間的」なものだとも言えるからである。

つまり、現代社会が人間という存在の始原に基づいている以上、この現実のすべてを否定することは、人間の本性を不用意に歪曲することになる。しかしわれわれの現実が、同時に原初の人間の存在様式から見て非連続性を伴っている以上、逆にそれをすべて無条件に受け入れることは、もはや人間という存在への責任を放棄することに等しいだろう。

いまのわれわれが行うべきことは、人間という存在が歩んできた道程というもの、そして人間という存在そのものを改めて正視するということである。

例えばわれわれの存在の始原にあって、「社会的なもの」がその蓄積を開始したとき、われわれの生物学的な「ヒト」としての身体は、そのいったん開始された“運動”が、将来的に人間存在をいかなる世界へと導いていくのかについて、何ひとつ知りえることはなかったはずである。

幾千もの世代にわたるわれわれの祖先が、かつて命をつなごうとして必死に歩んだ〈生〉の先に、生身の他者を不要とする社会、時空間的に断絶した「無限の〈生〉」を生きる子孫がいることを、いったい誰が想像したことだろうか(29)。

同じように、かつて人類史上はじめて、ひとつの社会が飢餓から解放され、子を失う哀しみから解放され、肉体を酷使する生活の鉄鎖から解放されたとき、そこに自由と平等の理想、そして“人類の進歩”という幻想を見いだした人々がいた。

〈生活世界〉がまさに「空洞化」していく時代、失われていく“意味”を補完していたのは、思えば〈自立的な個人〉の理想、そしてその背景にあった「自由の人間学」だったのかもしれない。そしてわれわれは、確かにその“解放の理想”こそが、〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉をもたらす直接的な原因となってきたことを見てきたのであった。

しかしわれわれは、ここで誰ひとりとして責めることなどできないだろう。なぜなら人間の歴史とは、常に新たな事態を生みだし、変容し続けるものであり、われわれはどこへいこうとも、例外なくそうした道程に投げ込まれた存在でしかないからである。

いつの時代も人間は、それ自体で未知の経験をしている。その時代がいかなる帰結をもたらすのか、また何を選択すべきで、何を選択してはならないかということを、常に前例がないままに問わなければならなかった。われわれにできることは、自らの生きる時代、そして自らの存在というものを深く見つめ、自らもまた時代に規定された存在であるという事実を覚悟したうえで、未来世代へと何かを託すことだけなのである。

【第四部】のための序 へ進む

【上巻】目次 へ戻る

(1)こうした事態は、今後VR(仮想現実)――電子機器を用いて感覚器官に働きかけ、現実ではないが現実のように感じられる環境を人工的に作りだす技術――、AR(拡張現実)――電子機器を用いて、現実の環境から得られる感覚情報に、新たな情報を追加、削減、変化させる技術――、IoT(モノのインターネット)――電子機器以外のさまざまな物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信したりすることを通じて、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行う技術――といった科学技術を媒介に、今後10数年の間にさらにいっそう加速していくだろう。なお、ここでのIT用語については、「IT用語辞典e-words」を参考にした。

(2)【第一章】でも言及した土井隆義(2008)は、現代における情報機器が、知人関係内での自身の社会的な立ち位置を確認するための「社会的GPS」となっていると述べたが、デジタルネイティブ(木村 2012)が成人した今日、こうした傾向は広く一般化していると考えられる。このことは「情報世界」の存在が、すでに社会関係において不可欠な「ライフライン」、あるいは「インフラ」となっていることを象徴している。【第一章:注40、注41】も参照。

(3)こうした技術については、【第一章:第六節】を参照。

(4)木村(1983b、1983c)や米地(1977)から読み取れるのは、近代以前の「伝統的共同体」において、氏神、屋敷神、山の神、水神、明神、薬師、観音、熊野を含む多様な信仰、あるいはそうした信仰と結びついた多様な村落祭祀の仕組みが存在してきたこと、またそれらが慣習や生活組織などを通じて、いかに〈生活世界〉の重要な部分を支えてきたのかということである。

(5)宮本常一は、『忘れられた日本人』(1960)において、自身が体験した対馬での“寄り合い”の様子を生き生きと描いている(宮本 1984)。そこからは、何日にもわたって脱線を繰り返しながらも、それぞれが納得するまで話し合い、話が出尽くした頃合いを見て、まとめ役が結論となりうる案を提示するといった手順がうかがえる。また、そこで重視されていたのは普遍的な討議というよりも、それぞれの体験に即した説明、互いの感情や立場を理解するプロセスである。

(6)あらゆる“道具”は、労働の負荷を縮減させる。それは別の見方をすれば、道具を通じて特定の行為が調整されていることを意味しているのである。

(7)道具をひとつの“メディア”として理解する吉田健彦(2017)は、メディアを通じて、ある他者が迫真性を伴いつつ、徹底して固有のものとして立ち現れてくることを「貫通」と呼んでいる。このときメディアとしての道具は、「固有ノード」として、他者が存在する(した)場と、それに対峙する「私」が存在する場とを、時空間的な隔たりを超えて接続することになるのである。

(8)それは言ってみれば、“機能”に純化された道具である。ただし厳密に言えば、それを生みだしたのが人間である限り、われわれはそこにも、伝統的な道具と同じように他者の存在を感知することができるはずである。両者の違いは、そうした他者の存在が「不可視化」されているかどうか、それがあたかも存在しないかのように人々に認知されているかどうかである。このことは、前掲の吉田(2017)が「デジタル化」(【注26】も参照)という形で表現しようとした問題と重なる部分がある。

(9)筆者がここで、〈社会的装置〉の〈生活世界〉からの自立化という着想に至った背景には、筆者が院生時代に触れたJ・ハーバーマス(J. Habermas)の社会理論の影響がある。ハーバーマスは『コミュニケーション的行為の理論』(Theorie des Kommunikativen Handelns, 1981)において、A・シュッツ(A. Schütz)の「生活世界」(Lebenswelt)概念(シュッツ 2006)、T・パーソンズ(T. Parsons)やN・ルーマン(N. Luhmann)の社会システム理論(パーソンズ 1974、ルーマン 1993)、M・ウェーバー(M. Weber)の合理化(Rationalisierung)をめぐる議論(ウェーバー 1980a、1980b)などを広範な形で展開させ、そこで「システムによる生活世界の植民地化」(Kolonialisierung der Lebenswelt)という問題提起を行った(ハーバーマス 1987)。その要点は、概ね以下のようなものである。第一に、近代社会においては、人々を貨幣によって統合する市場経済と、権力によって統合する官僚機構とが肥大化すること――それらをハーバーマスは「システム」(System)と呼ぶ――、第二に、それによって人々の対話のあり方が、合意形成を目指したものではなく、対話を介して別の目的を達成しようとするものになること、そして第三に、その過程において、合意を志向する対話によって再生産されていた意味の秩序が縮小し、意味の喪失を含んだ社会病理が生みだされる、ということである。注目したいのは、ハーバーマスがここで、「システム」の「生活世界」からの自立化という観点を用いていたことである。もちろんここでの「生活世界」は、【第三章】で言及した現象学的な概念、われわれが事物を認識する前提として共有している意味の秩序のことを指している。ハーバーマスによれば、近代以前の世界においては、人間社会は「生活世界」に担保された意味のストックによって結びつけられていた。しかし近代において「生活世界」が科学的合理性の成立とともに合理化され、客観的世界、社会的世界、主観的世界が区別されるようになると、既存の意味の体系が次々と合理的な批判に晒されるようになり、その分、合意形成の必要性と負担が格段に上昇することになった。そして、その負担を解消するものとして登場したのが市場経済や官僚機構なのである。ハーバーマスによれば、こうした経緯で成立してきた「システム」は、当初「生活世界」に埋め込まれており、人々の合意形成の負担を軽減させるための補助装置に過ぎなかった。しかしそれが、やがて独自の論理によって「生活世界」から自立化するとき、今度は逆に、それが意味の秩序であるところの「生活世界」を解体させる方向に働きはじめるのである。ハーバーマスがここで「システム」と呼んだものは、本書において〈社会的装置〉と呼ぶもの、より厳密に言えば〈社会的装置〉の「社会的制度」としての側面と重なり合っている。これに対して、ハーバーマスが「生活世界」と呼んでいるものは、本書の枠組みからすれば「意味体系=世界像」と呼ぶにふさわしい。要するにハーバーマスが、「システム」の「生活世界」からの自立化として描いたことは、実は〈社会〉を構成している根源的成分であるところの「社会的制度」と「意味体系=世界像」の分裂、そして前者の肥大化と後者の矮小化という事態を暗示しているのである。もちろんわれわれの議論からすれば、ハーバーマスの枠組みは、合意形成の主体として〈自立した個人〉をあまりに称揚しすぎており、現代の社会病理を「疎外論」や「物象化論」の枠内でしか捉えきれずにいると言える。象徴的なのは、「生活世界」をキー概念として用いていながら、そこには「暮らしとしての生活」も、〈生活者〉としての人間も、まったく想定外に置かれているということであろう。またハーバーマスの「システム」概念は、前述した第一の「自己調整機能」に焦点があてられており、本書で重視する「インフラ」としての側面、「〈ユーザー〉としての生」を生みだす基盤としての側面は考慮されていないとも言える。しかしここには、こうした形でわれわれが〈社会的装置〉と「〈生〉の舞台装置」の“非連続性”を考えるうえで重要な示唆が含まれているのである。

(10)〈生活世界〉の「空洞化」を経た近代的な学校が、〈社会的装置〉のサブシステムとして機能していることを最初に論じたのは、I・イリイチ(I. Illich)である(イリッチ 1977)。

(11)吉田敦彦(2009)は、自身のメキシコでの教育経験を通じて、そこでの子どもたちが、「いのちのつながり」のなかで感受される生、「待つことの味わい」、「他者に応答する共感性」を含んだ「生きられる時間」のもとで生活しているということを指摘している。そこにあるのは学校があったうえでの生活ではなく、生活があったうえでの学校であったと言えるだろう。

(12)このことは、例えば発展途上国などで見られる子どもたち(吉田 2009)と、わが国の子どもたち――とりわけ自尊感情が低いという研究がある(古荘 2009)――との間で、なぜこれほど学校というものに対する態度が異なるのかということを説明するための、ひとつの手がかりを提供するように思える。前者においては、そもそも〈生活世界〉に主たる教育の場があり、おそらくだからこそ、それから離れた学校というものが新鮮な意味を持っていた。これに対して後者においては、〈生活世界〉自体が「空洞化」しており、 社会という不可解な空間とそこから浮遊した自宅と学校だけが、言ってみれば“世界”となる。学習活動を行うことの意味や動機についても、おそらくかつては、「親兄弟を支えていくため」、「地域や故郷への恩返し」といったように、そこには〈生活世界〉の文脈が色濃く反映されていたことだろう(【注14】も参照)。これに対して今日の場合、それは将来の自身の「経済活動」や「自己実現」のための前提としてのみ理解されるのであって、言ってみれば虚無のなかに“無限の自己”が聳えるばかりで、〈生活世界〉の文脈はほとんど含まれていないと言えるのである。

(13)例えば一連の構造は、〈社会的装置〉としての「情報世界」の成立と、直接的な“対話”の関係においても言えるだろう。「情報世界」は本来、手軽な対話をわれわれにもたらすための「インフラ」であった。しかしそうした〈社会的装置〉が存在することによって、ここではかえって直接的な対話を行うことの敷居が一段と高くなるという逆説的な事態が生じている。身近な例で言うならば、携帯電話の出現によって突然の訪問を行う敷居は高くなり、電子メールの出現によって突然の電話は失礼なものとなった。これと同様にして、SNSの出現は人間が直接会って対話を楽しむという行為の敷居を一段と高めることになったのである。

(14)このことは前述した“学校”についても言える。学校が設立された当初、多くの子どもたちは生活を理由に学校に行くことが許されていなかった。状況を変えたのは、〈生活世界〉を犠牲にしてでも学校に通わせることを望んだ親世代の行動である。多くの場合、そこにあったのは、次世代だけでも貧困から抜けだし、少しでも楽な生活をしてもらいたいという切実な願いであった。

(15)本章では後に「無限の〈生〉」について言及することになるが、この議論の段階ではまだ、【第十章】で論じる〈無限の生〉の「世界観=人間観」についての認識は深まっていなかった。本書の【最終考察】を踏まえるのであれば、矮小化した「意味体系=世界像」の中枢部分を肩代わりしてきたものこそ、実はこの〈無限の生〉の「世界観=人間観」だったのである。

(16)それは例えば、R・B・ノーガード(R. B. Norgaard)の言うような「普遍主義」(universalism)、「客観主義」(objectivism)、「(科学的)一元論」(monism)といったものである。すなわち、この世界には絶対普遍の“正しい解答”が存在し、われわれはその解答を客観的に認識でき、しかもそこで得られた解答は矛盾なくひとつの体系に収斂していくという信念である(ノーガード 2003)。そうした認識は、もともと科学的手法を適用できる限られた条件下においてはじめて成立するものであり、価値や意味が問題となる人間社会の現実には本来適用することが難しいものであった。それにもかかわらず、われわれはしばしばそれがあらゆる事象に対して無条件に拡張できるという形で錯覚しているのである。

(17)興味深いのは、科学的な知とは本来、こうした厳密な手続きを重視するものであるにもかかわらず、大半の人間にとっては、それがわれわれの日常世界を十全に説明するものでさえあれば、漠然としていようと、曖昧なものであろうと一向にかまわないという点である。このことは今日の科学的知が、われわれにとって単なる知識としてではなく、ある種の「意味体系=世界像」として機能していることを示唆しているように思える。

(18)伝統的な宗教の多くは、高度な「意味体系=世界像」として機能していたが、実際そこでは、この二つの問いが切り離されることなく、体系的に説明されていた。

(19)われわれはこの問題を【第四部】において詳しく検討することになる。人間関係に現れる規範の問題は、社会学では「役割」(role)概念を用いて論じられる場合が多いが、本書ではそれを〈間柄〉や〈間柄規定〉といった概念を用いて論じていく。〈間柄〉とは、社会的に共有された“振る舞いの型”のことを指し、〈間柄規定〉とはその型の内実のことを指している。つまりここでは、「財やサービスを生みだす側」と「財やサービスを消費する側」という形の強力な〈間柄〉が機能していることになるのだが、本書では人間存在が他者と向き会う際、〈間柄〉を媒介としつつも、同時に〈間柄〉には還元されない「〈我‐汝〉の構造」としても向き合うことを強調する。後述するように、「財やサービスを生みだす側」と「財やサービスを消費する側」という関係性が、互いの社会的な意味の文脈や人格的要素さえ消し去ったまま容易に成立しうるのは、それが「〈我‐汝〉の構造」を排除した強力な〈間柄〉によって成立する、ひとつの極端な関係性のあり方だと言えるからである。

(20)他にもそこには、われわれが人間を評価する際に持ちだす“人材”という概念、あるいはこの世界で価値あるものとは、より多くの人々に受け入れ可能で、需要があるものだとする発想、何かを判断する際に、そこに“意味”を求めるのではなく、常に“利点(メリット)”と“欠点(デメリット)”を持ちだそうとする異常なまでの功利主義的な傾向などがあるだろう。【第五章:注29】も参照。

(21)そこで理想とされる人間類型は、「人間的〈生〉」の総体からすれば、本来きわめて限定的な局面において発揮される特定の能力だけを過剰に意識したものである。そうした能力に長けた人間もいれば、他の〈生〉の局面において発揮される能力に長けた人間もいる。しかしそこでは、それが唯一の価値ある人間類型として強い規範性を伴っているために、それに適応できない人間は、現実を前に、ますます自己肯定感を低下させることになるのである。

(22)今日語られる“伝統”や“文化”、“歴史”といったものが、しばしば空虚に感じられるのは、それが実体としての強度を伴った〈生活世界〉から切り離されて語られているからでもある。真の意味での「伝統」というものがあるとするなら、それは「人間的〈生〉」の具体性に根差して感受されたもの、〈存在の連なり〉のなかで感受されたものであるだろう。なおこの問題については、【第九章】において“歴史”に対する「生きた地平」を論じることによって、また【補論一】において人間学的概念としての〈文化〉の概念を論じることによって改めて考えたい。

(23)増田(2016)を参照。

(24)この問題は、【第四部】において徹底して掘りさげられることになる。【第五章:第五節】で見てきたように、〈根源的葛藤〉とは、「人間的〈生〉」において、「私の〈生存〉」と「皆の〈生存〉」が限りなく接近していながら、同時に決して一致することはないという根源的な矛盾のことであった。だからといって、ここでは〈根源的葛藤〉が「むき出し」になるという事態を、単純に「私のため」と「みんなのため」をめぐる分裂として捉えてはならない。それはあくまで根源的な葛藤であって、実際の関係性においては、それはいっそう複雑な形となって出現することになるからである。【第七章】では、〈根源的葛藤〉に相当するものを「人間的〈関係性〉」に生じる「三つの内的緊張」として再度論じていくことになるが、そこではこの「むき出しの個人」同士の関係性は、〈間柄〉が不在となった〈関係性〉として位置づけられることになる。【注19】も参照。

(25)われわれは、この一見すべてが実現するかのように見える世界のなかで、常にある種の“存在の剥奪感”を味わいながら生きているとは言えないだろうか。それはわれわれにとって、不安や精神的圧力という形となって重くのしかかり、たとえ人生において何かが着実に前進し、成功している最中においても――「自身は、本当はそうした評価、そうした立場に相応しくない人間なのではないか」というように――トラウマのように付きまとうことになるだろう。

(26)吉田健彦(2017)は、人間存在が根源的に有している「技術への欲望」と「他者への欲望」が、「デジタル化」という契機を経て、「無限の欲望」と「永遠の欲望」へと変容したとしている。「無限の欲望」とは、「技術への欲望」に内在していた他者への「交感」と「支配」の「差角」が消滅し、他者というものが「私」という存在のために効率よく支配、管理されるべき資源としてのみ理解されること、「永遠の欲望」とは、「他者への欲望」に内在していた「希求」と「怖れ」の「差角」が消滅し、「私」というものが、他者という存在を欠いたまま、単独で存在し続けられると理解されることを指している。この「無限」と「永遠」に基礎づけられる〈生〉こそ、ここでの「無限の〈生〉」と同じものであると言えるだろう。

(27)ここで触れた「〈生〉の永続性」が意味する内実については、【第十章:第六節】を参照のこと。

(28)われわれは【第十章】において、この「無限の〈生〉」の概念を、〈無限の生〉の概念へと拡張することになる。それは、「意のままになる生」こそが人間のあるべき姿であると考え、人間の使命とは、それを阻む「意のままにならない生」の現実を改変し、克服していくことであると考える、ひとつの「世界観=人間観」のことである。

(29)われわれは【第九章】において、時代に生きる人間の残酷さについて改めて見ていくことになるだろう。それは、時代において生まれ、時代において生き、時代において死んでいく人間の残酷さであり、常にある種の理想を抱きながら、同時に常に時代によって裏切られてきた等身大の人間の姿である。そうした人間存在の生き方、あり方と向き合おうとするとき、われわれは善悪正誤による時代の裁断や、時代を“利点(メリット)”や“欠点(デメリット)”で語ることの空しさについて改めて思い知らされることになるだろう。