『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)

【第三章】人間存在と〈環境〉

(1)なぜ人間学において〈環境〉が問題となるのか

さて、われわれはここで最も根源的な問いから始めることにしよう。それは人間とはいかなる存在であり、われわれはその存在をいかなる形で記述することができるのか、という問いである。

われわれはここで、人間存在を“外部”の視点から、すなわちその存在を取り囲む〈環境〉との関係性において説明する「環境哲学」のアプローチを導入する。

したがってここで最初に考えるべきことは、本書で言う「環境哲学」とは何か、すなわちわれわれが人間存在の本質を問うにあたって、なぜそれを〈環境〉との関係性において理解しようとするのか、ということになるだろう。

ここで重要になるのは、そもそも“環境”とは何かということである。おそらく“環境”という用語から一般的に想起されるのは、緑豊かな原生自然や田園風景、あるいは汚染やエネルギー、資源をめぐる科学技術といったものだろう。

しかしこうした環境概念が形作られたのは、おそらく60年代から70年代にかけて“環境問題”という概念が成立して以降、環境主義やエコロジズムといった諸々の環境思想の展開によって、人間と自然をめぐる二元論的対抗軸が定着し、環境を「保護すべき自然(生態系)」の代替語として用いることが一般化してからのことであるように思える(1)。

環境の本来の意味とは、主体というものを想定した場合の「めぐり囲む外界」であって、そこにはもともと、いかなる価値的な含意もなかったのである(2)。

われわれはここで、この環境概念の本来の意味に回帰するところから出発する。というのもこの「主体をめぐり囲む外界」という本義にこそ、あらゆる存在を問題にするうえで、きわめて重要な潜在力が含まれていると言えるからである。

われわれはここから、特定の主体によって独自の形に定義され、同時にその主体をひとつの存在として成立させる基盤となる環境という、ある種の存在論的な〈環境〉の概念に行き着くことができる。われわれが「環境哲学」と呼ぶ方法の真価は、まさにそこにあるといって良いのである(3)。

もっとも、こうした存在論的な〈環境〉の概念は、われわれにはあまり馴染みが薄いものかもしれない。

例えばわれわれは、しばしば自身が目にしている環境が、他の存在にとっても同じ環境として実在し、また同じ意味を持って現前していると考えているだろう。言ってみれば、この世界にはいかなる主体からも独立した“客観的な環境”というものが存在しており、それがあらゆる主体に同一のものとして現前していると想像するのである。

こうした理解を「素朴実在論的環境概念」と呼ぶとするなら、ここでの存在論的な〈環境〉概念は、そうした認識とは相容れない側面を持っているからである(4)。

存在論的な〈環境〉の概念を明らかにするために、われわれが最初に着目するのは、〈環境〉の主体としての“生物存在”である。

これから見ていくように、生物存在は、それぞれが同一の物理的環境を共有していながら、存在論的にはまるで異なる環境のもとで生きている。そして進化の過程で固有の環境と深く結びつき、その固有の環境によってはじめて、本来備わった存在様式を具現化させるという特性を持つからである。

われわれは生物存在に着目することによって、この存在論的な〈環境〉概念を正確な形で理解できるようになるだろう。そしてわれわれが、この議論の先に見据えているのは、もちろん人間である。

すなわちここでの主体が人間となった場合の「人間的〈環境〉」とは何かを問うことによって、人間という存在の本質を明らかにすることを試みるのである。

(2)主体によって定義され、存在を成立させる基盤となる〈環境〉の概念

それでは、以上の議論をより具体的に見ていこう。ここで焦点となるのは、生物存在にとっての〈環境〉とは何かということである。最初に、ひとつの思考実験を行ってみよう。

仮にいま、この地球上で、人間を含む現生生物にとってきわめて有害な物質Xが、人間活動によって途方もない規模で環境中に放出され、その結果、現生生物の大半が絶滅したとしよう。そして大量の物質Xによって汚染された地球には、一億年たって物質Xに適応した新たな生物が誕生し、新しい生態系のもとで人類のような知的生命体に進化したとする。

このとき確かに、現生生物にとっては、物質Xの大量拡散は途方もない環境破壊だったはずである。しかしもし、この未来の生物にとって、物質Xが生命活動に不可欠なものとなっていた場合、それは、はたして未来の生物にとっても同じように「環境破壊」と言えるのだろうか――?(5)。

この思考実験が物語っているのは、われわれが目にしている環境が、他の存在にとっても同じ環境として、また同じ意味を持つものとして現前しているとは限らない、ということである。

換言すれば、環境というものの内実は、そこで何を主体として想定するのかによって、まったく異なるものになるということ、環境とは常に「何ものかにとっての環境」であって、あらゆる存在にとって普遍的な環境というものは、厳密には想定できないということである(6)。

このことをより深く理解するために、われわれはここで、生物学者のJ・ユクスキュル(J. Uexküll)が定義した「環世界」(Umwelt)の概念について見てみることにしよう(7)。

ユクスキュルによると、生物というものは、それぞれにまったく異なる固有の世界であるところの「環世界」を生きているとされる。

例えばマダニは、産卵期を迎えると樹上に身を隠し、やがて地上を通る哺乳類に取りつくと、体毛を分け入って吸血し、その栄養素を用いて産卵をする。このときマダニは一連の行動を、哺乳類の皮膚腺から発せられる酪酸、着地の衝撃、そして皮膚からの体温のみによって反射的に行うことができるという。

マダニには視覚も聴覚もない。マダニにとって現実的なものとは、酪酸の匂いと衝撃の有無、そして周囲の温かさだけである。しかしそれがマダニという存在にとっては、まさに実在する世界の姿なのである。

ユクスキュルは、他にもさまざまな事例を用いてこのことを説明しようとする。例えば、頭上の明暗に反応して棘を動かすウニの世界、視覚以上に聴覚が発達した昆虫の世界、あるいはカタツムリにとっての瞬間、といったものである(8)。

とはいえ、われわれがここから読み取るべきことはひとつであろう。すなわち生物存在にとっての〈環境〉とは、あくまで主体によって定義され、主体の知覚能力や主体が見いだす意味によって独自の形に再構成された外界のことだということである(9)。

ただし、生物存在にとっての〈環境〉を理解する際には、もうひとつ考慮すべき問題がある。ここで再び思考実験を行ってみよう。

例えばムササビという生物は、飛膜と呼ばれる“ひだ”を持ち、樹木の間を滑空するという生態学的特性を持っている。ここで仮に、生まれたばかりのムササビを、滑空できるような高所が一切存在しない、例えば小さな籠に閉じ込めて成育したとする。するとムササビは、おそらく滑空するという本性を発現させることができないままに成長することになるだろう。

このときそれは、確かに生物体としてはムササビである。ところがそれをムササビという存在として見た場合、はたしてそのムササビは、自らの存在を十全に成立させることができていると言えるのだろうか。

ここで新たな手がかりを与えてくれるのは、動物学者の小原秀雄が言及した「ハビタット」の概念である(10)。小原が言う「ハビタット」とは、生物にとっての「広義の暮らしの場所」、または生態学的なニッチの概念を呼び換えたものである。ニッチとは、特定の生物種にとっての、物理的な生息場所や食物連鎖等を通じた役割を含む、生態環境内の固有の位置のことを指している(11)。

興味深いのは、小原がこの「ハビタット」を、その生物種の存在様式が表現されたものだと説明している点である(12)。というのも「ハビタット」は、生物存在が異種間にまたがる諸々の自然淘汰の帰結として成立させたものであって、そこにはその生物種がいかなる固有の位置に適応した身体を発達させてきたのか、つまりそれがいかなる存在として生きるよう進化してきたのかということを、直接的に表現していると言えるからである。

実際、動物行動学によれば、生物の多くの行動は、適切な条件下での刺激によって遺伝的に備わった機構が解発されることを通じて展開していく。そしてこのとき、そうした解発因となる適切な刺激が得られなかったり、本来想定されていたものとは異なる形で“刷り込み”が行われたりする場合、それらはしばしば異常行動となって現れることが知られている(13)。典型的な事例は、動物園を含む飼育下に置かれた野生動物が示す常同行動などだろう(14)。

いずれにしても、われわれはここから、生物存在にとっての〈環境〉を理解するうえで、もうひとつの重要な示唆を得ることができただろう。

つまり生物存在は、想定された固有の環境というものと分かちがたく結びついているがゆえに、その存在を“生物体”のみによって具現化させることはできないということ、すなわち生物存在における〈環境〉とは、主体によって定義されると同時に、その存在を成立させる基盤としての役割をも併せ持っているということである。

(3)「人間的〈環境〉」における、〈環境〉の「二重構造」

ここで問題となるのは、それではわれわれ人間の場合はどうなのかということである。われわれは、人間という存在もまた生物存在の一員であるということを知っている。

つまり人間の場合においても、存在によって定義され、同時に存在を成立させる基盤となる、いわば「人間的〈環境〉」というものが想定できるはずなのである。

しかしこうした問いの立て方は、これまでの人文科学的な知からすると、特殊なものであるように思えるかもしれない。なぜならとりわけ西洋近代哲学に基づく知的伝統においては、人間存在の本質は、常々“理性”や“自由”に還元され、それらは一般的な生物存在としての特性を超越することによってこそ具現化されると理解されてきたからである(15)。

こうした傾向は、西洋近代哲学の基盤となったギリシャ哲学においても見ることができる。例えばアリストテレス(Aristotle)の有名な定式によれば、生物というものはそれぞれに異なった種類の魂を持ち、人間の魂だけが、動植物の魂が持つ栄養能力や感覚能力に加えて、理性(nous, logos)というものを与えられている(16)。そしてアリストテレスにおいて「観照的生活」(bios theoretikos)――普遍的な真理を認識する営為である――が最も“善き生”だとされるのは、それが理性という人間固有の能力に基づく生活だからに他ならない(17)。

つまりここでは、生物存在としての一般的な属性は、人間固有の特殊な属性に圧倒され、“非本質的”、ないしは“下位”のものとして理解されているのである。

こうした文脈において取りあげておきたいのは、I・カント(I. Kant)を引き継ぐ形で哲学的人間学(philosophical anthropology)を提唱したことでも知られている20世紀の哲学者、M・シェーラー(M.

Scheler)である(18)。というのもこのシェーラーこそ、ギリシャ哲学以来の伝統のもと、ユクスキュルの「環世界」概念を批判したという意味において、本書の立場とは最も対照的な人物だと言えるからである。

おそらくシェーラーの主張は、「人間とは、無制限に「世界開放的」(weltoffen)に行動しうるところのXである」という言葉に集約されている(19)。つまり一般的な生物存在は、それぞれの「環世界」に埋没して生きているが、唯一人間のみが反射的な衝動を制止し、事物を理性的に対象化、分析、判断することができる「精神」(Geist)を持ち、それゆえに「環世界」の桎梏から解放され、自由な存在となることができるということである。

しかし、はたして本当に、人間は「環世界」を超越した存在だと言えるのだろうか。例えば近年の脳神経科学や進化心理学が示しているのは、われわれの認知、思考、意識といったものに関わる“心的作用”においても、むしろ明確な遺伝学的、生物学的基盤が存在するという事実である(20)。

このことが物語るのは、われわれが自明視しているこの世界もまた、実際にはきわめて限定された知覚情報を経由する形で再構成されたものに過ぎないこと、加えて自由に思えるわれわれの「精神」でさえ、実際には生物進化の過程で獲得された、あくまで有限な身体機構によって成立しているということだろう(21)。

とはいえこのことは、人間が一切の特殊性を持たないということを意味しているわけではない。実際人間には、明らかに他の生物存在とは異なる、存在としての特殊性がある。ただしわれわれは、それをシェーラーのように「環世界」からの超越に求めてはならないのであって、むしろそれを人間固有の「環世界」のなかに、つまり「人間的〈環境〉」に内在する特異な構造として見いださなければならないのである(22)。

このことについて、先に言及した小原は興味深い指摘を行っている。

- 「動物の各種は、自然における位置に対応した種の世界とともに、総体的な存在形態として進化した。……ただ、ヒトは自然における位置でいえば、他のすべての動物とは質的に異なる世界を持つに至った。人為的な世界、自らが作り出した社会化した特殊な「自然における」位置を持つようになったのである。……ヒトはその生態学的位置の変化から生物の世界を土台に人類の世界を作り出し、そのような世界を構成しつつ自らを変え進化してきたといえる」(23)。

注目してほしいのは、小原の言う「人為的世界、自らが作り出した社会化した特殊な「自然における」位置」であり、それが何を意味するのかということである。

小原はそこで、人間が生みだした「モノ」の体系、そしてとりわけ人類の行う農耕の本質が、自然生態系にはない「人工的な食物網」を作りあげ、それを自ら管理していくことにあったという点に着目する(24)。

つまり小原が指摘しているのは、一般的な生物存在にとっての「ハビタット」が、自然生態系における固有の位置であるのに対して、人間存在はその上層に、さらに人工的な「モノ」の集積体、あるいは「人為的生態系」とも呼べるもうひとつの「ハビタット」を自ら創設し、そのなかで存在を具現化させているということである(25)。

この指摘は、われわれの議論にとってきわめて重要である。なぜならここで示唆されているのは、存在によって定義され、その存在を成立させる基盤となる〈環境〉が、とりわけ「人間的〈環境〉」の場合、自然生態系と「人為的生態系」という形で「二重構造」をなしているということだからである。

(4)「人為的生態系」の“物質的側面”と“非物質的側面”

もっとも、この「人間的〈環境〉」に見られる「二重構造」は、われわれにとっては、それほど意外なものではないかもしれない。というのもわれわれは、漠然とした形ではあるが、しばしば環境の概念を「自然環境」と「社会環境」という形で区分してきた側面があるからである(26)。

ただしこうした区分は、厳密にはそれほど容易なことではない。実際われわれは、原生的な自然保護区を見て「自然環境」と呼び、近代的な都市空間を見て「社会環境」と呼ぶかもしれないが、例えばそれが人間の生みだした田畑や畔や集落であった場合はどうだろう。われわれはそれらを「自然環境」と「社会環境」のいずれかに振り分けることができるだろうか。

このことが示唆しているのは、こうした二元論には限界があり、われわれはあくまで、それを自然生態系と「人為的生態系」が織りなす「二重構造」として理解する必要があるということである。

さらに具体的に考えてみよう。すでに見たように“耕地”という空間には、この「二重構造」が明確な形で現れている。なぜなら耕地とは、その土地の自然生態系の表層に、継続的な人為的介入が行われることによって、栽培植物を中心とした、文字通り特殊な生態系が創出されたものだと言えるからである。

しかし、こうした意味での「人為的生態系」は耕地だけではない。例えば“現代都市”のように、そのほとんどが人工物で構成されているように見える空間であっても、注意深く観察することで、われわれはそこにも哺乳類や昆虫などが織りなす生態系が存在すること、また人工物を取り除いた地中においては、さまざまな生物が織りなす世界が依然として存在することに気づかされよう。

逆に伝統的な集落を想起してみると、その周囲には、耕地と同じように人為的な改変が加えられた“里山”があり、そのさらに外周には――独自の生態系とまでは言いがたいが――やはり人為が介入する“奥山”があるということにも気づかされる。

要するにこの「二重構造」は、一方では人工物の割合がきわめて高い空間、他方では微小な人為が加わる程度といったように、「人為的生態系」の密度に濃淡はありながらも、およそ人間が関与する世界全体に隈なく広がっていると言えるのである。

ただしわれわれは、ここで「人為的生態系」の“生態系”が意味する内実を、文字通りの意味において限定的に理解してはならない。なぜなら「人為的生態系」の主体である人間にとっては、その骨格となる人為的な改変物そのものが、相互に連関したひとつの秩序を構成するものとして現前するからである。

例えば耕地、家屋、道といった人工物は、その配置の連関性によって、集落という生活世界の枠組みを形成する。また“道具”というものは、人工物が織りなす秩序のなかにあることによって、はじめて意味をなす人工物の典型であろう(27)。

つまり「人為的生態系」は、こうした“秩序ある人為的集積物”という意味においても、やはり「生態系」なのである。そして実はこのことが、「人為的生態系」というものが、まさに人間という存在にとって、ある種の「環世界」をなしているということを示唆している。なぜなら人工物が秩序をなすのは、ひとえに人間の場合だけであって、人間以外の生物にとっては、それは各々の〈環境〉を構成しうる単なる物質でしかないからである。

つまり一連の人為的集積物のことを「社会的構造物」と呼ぶのだとすれば、それは人間存在にとって、自然生態系に見いだされる「環世界」とは別の、いわばもうひとつの「環世界」だと言えるのである。

しかし問題は、こうした「社会的構造物」が、一方では人間にとっての〈環境〉でありながら、他方では人間自身によって創出されたものであるということの意味である。

人間は、自然物を加工し、移動させ、配置し、まさにそれらを空間的に再構築していく。しかし総体としての「社会的構造物」は、実際には何千という世代が、それを繰り返すことによって形作ってきたものである。

つまり特定の人間主体にとっては、それは自らの存在に先立つ既存の〈環境〉でありながら、同時にそれは、改変を加えるべき対象物でもあるのである。そしてその主体によって行われた改変の結果が、今度は次世代の主体にとっての、まさに存在を成立させる〈環境〉となる。

こうして「社会的構造物」は、その形を常に変容させながら、個々の生物体それ自身からは、半ば独立したひとつの実体を持つものとして振る舞うようになるのである。

しかしここからは、さらなる問題が浮上してくる。それはこうした「人為的生態系」、すなわち人間が創出したものでありながら、人間自身の〈環境〉となり、さらに世代を超えて受け継がれていくという特徴を持つものが、実際には「社会的構造物」の他にもあるということである。

われわれはこれまで「人為的生態系」を“物質的側面”からのみ見てきたわけだが、実際には、そこに“非物質的側面”とも呼べるものが存在するのである。

こうした「人為的生態系」の“非物質的側面”については、これまでの哲学や社会学が蓄積してきた成果が手がかりとなる。

その第一のものは、人間個体を集団的に組織化し、各自の行為の帰結を特定の仕方で機能的に調整していく社会的機構が存在するということである。それをここでは「社会的制度」と呼ぶことにしよう。

「社会的制度」の典型的事例は、市場経済と官僚機構である。なぜなら前者においては、各自の利益を極大化させる行為が、結果として経済全体の効率的な資源や財の分配を実現し、後者においては、各自の与えられた職務の遂行が、結果として組織体全体の目標を達成させるからである。いわゆるカースト制や近代以前の組織化された分業もこれに含めて良いだろう。

こうした「社会的制度」については、これまでE・デュルケム(É. Durkheim)やM・ウェーバー(M. Weber)といった社会学者による古典的な研究がある(28)。あるいはわれわれが、一般的に“社会システム”と呼んでいるものは、「人間的〈環境〉」のいわばこうした側面を強調したものであるとも言えるだろう(29)。

ただし「人為的生態系」の“非物質的側面”には、第二のものがある。それは、われわれが物事を理解し、認識するための前提としている概念や意味の基盤、いわば“解釈の枠組み”のことである。それをここでは「意味体系=世界像」と呼ぶことにしよう。

例えばわれわれは、現前するあらゆる事物を、常に“意味”の文脈において理解している。“コップ”は液体を飲むためのものであり、“仏像”は仏教的信仰が表現されたところのものである。同様に“会議”は集団の意思決定を行うためのものであり、“約束”は相手の行為を拘束するところのものである。

こうした“意味”の文脈は、相互に連関し、世界をひとつの姿として、すなわち“世界像”として表現していると言えるだろう。

こうした「意味体系=世界像」の研究は、主として哲学の分野において行われてきた。それは例えば、M・ハイデッガー(M. Heidegger)が「世界内存在」(In-der-Welt-sein)と言うところの「世界」、E・フッサール(E.

Husserl)やA・シュッツ(A. Schütz)が「生活世界」(Lebenswelt)と呼んだものでもあるだろう(30)。

いずれにしてもわれわれは、こうした「意味体系=世界像」を内面化しているからこそ、事物を“意味あるもの”として理解し、認識できるのである。

(5)「人間的〈環境〉」における、特異な構造としての〈社会〉

さて、以上の議論をここでいったん整理してみよう。これまでわれわれは、人間という存在の本質について、存在論的な〈環境〉の概念を手がかりに明らかにしようと試みてきた。本書における〈環境〉とは、主体となる存在によって独自の形に定義され、同時にその主体が自らの存在を十全な形で具現化させる基盤となる外界のことであった。

そして一般的な生物存在が、自然生態系に埋め込まれた「環世界」において生きるのに対して、われわれ人間存在は、自ら創出した「人為的生態系」に由来するもうひとつの「環世界」を持ち、いわばその「二重構造」のなかで生きるのであった。

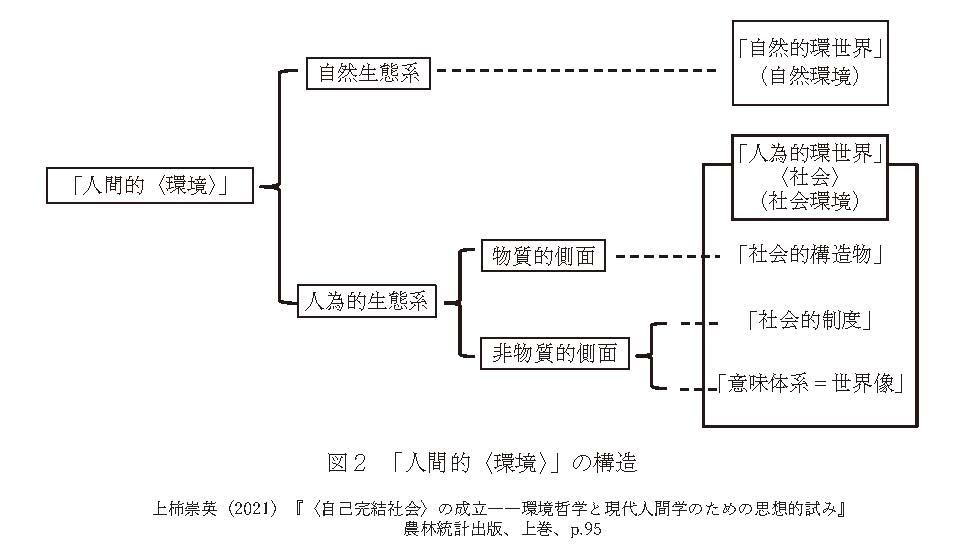

ここではこれらの「環世界」を、それぞれ「自然的環世界」と「人為的環世界」という形で区別することにしたい(図2)。

このうち「人為的環世界」は、前述のように、主体となる人間にとって、物質的な「社会的構造物」、そして非物質的な「社会的制度」や「意味体系=世界像」が結合することによって成立している。

とりわけ「社会的制度」や「意味体系=世界像」は、物質としては存在していないが、主体となる人間の側から見ると、確かに〈環境〉として――「社会的構造物」と同じように、自らの存在に先立つものであると同時に、改変を加えるべき対象として――存在しているのである。

そしてこれらは相互に深く連関していると言えるだろう。例えば「社会的制度」や「意味体系=世界像」に物質的な形を与えるのは「社会的構造物」であって、逆に「社会的構造物」が、前述したように“秩序あるもの”として理解されるためには、そこに「社会的制度」や「意味体系=世界像」がなければならない、といったようにである(31)。

本書では、これまで「人為的生態系」、あるいは「人為的環世界」と呼んできたもののことを、ここで改めて〈社会〉と呼ぶことにしたい。

もちろん、こうした“社会”の用法はやや特殊なものだと言えるだろう。“社会”という語の由来は“仲間”であり、実際われわれは、この語をもっぱら集団や世間を指すものとして用いているからである(32)。

しかしこれまで哲学や社会学が明らかにしようとしてきたのは、人間が集団的に創出する「社会的なもの」としての社会の重要性、すなわち人間の世界においては、個々の人間主体から独立し、ある種の実体を伴った構造や秩序が存在すること、そして人間存在の生き方やあり方というものは、もっぱらそうした構造や秩序の強い影響下のもとで形作られるということでもあった(33)。

つまりわれわれが明らかにしてきたのは、これまでこうした形で論じられてきた〈社会〉=「社会的なもの」が、実は「人間的〈環境〉」における「人為的生態系」=「人為的環世界」に相当する、ということでもあったのである。こうしてわれわれは、人間の存在としての特性を、自然生態系の表層に「人為的生態系」としての〈社会〉を生みだし、その二重の〈環境〉のなかで生きるもの、という形で再定義することができるようになるのである。

とはいえ、こうした〈環境〉の特性を持つものは、はたして本当に人間だけだと言えるのだろうか。というのも多様な生物種のなかには、確かにこうした特性を共有しているように見えるものがいるからである。

そこで注目しておきたいのが、生物学において“社会的動物”とされる五つのグループ、具体的には群体無脊椎動物、社会性昆虫、鳥類、人間以外の哺乳類、そして人間において、それぞれの“社会性”が何を意味するのかということである(34)。

例えばクラゲやサンゴといった群体無脊椎動物は、もっぱら同一遺伝子を持った個体の集合体である(35)。またハチやアリを含む社会性昆虫は、一匹の女王と生殖活動を一切行わない働き手を中心としたコロニーを形成する(36)。

この二つのグループに共通するのは、程度の差はあれ、生物学的に“没個体的”であるということである。つまり集団そのものが、ある面ではひとつの疑似的な生物体としての側面を持つのであり、それが社会性の根幹をなしているのである。

これに対して鳥類や哺乳類は、遺伝的にも明確な“個体性”を持ち、そのうえでコミュニケーションによって集団行動を実現している生物である。ここにあるのは、われわれ人間と共通した社会性であると言える。しかも隊列を組んで移動するガン、チームワークで狩りを行うオオカミ、エサを仲間内で分配するリカオンを思えば、こうした動物の人間との差異は、結局程度の差でしかないようにも思えてくるだろう(37)。

しかし人間にとっての社会性は、単に集団的な行動様式が高度に発達しているということだけを意味しない(38)。これまで見てきたように、人間の存在としての特性は、自然生態系の表層に「人為的生態系」を創出し、その二重の〈環境〉のなかで生きるというところにあったからである。

その意味では、われわれが注視すべきなのは、むしろこうした生物がしばしば製作し、使用する“道具”や“巣”、あるいはある種の鳥類で伝承される“さえずり”といったものかもしれない(39)。なぜなら道具や巣はある種の「社会的構造物」であり、世代を超えて伝えられる“さえずり”は、突き詰めればある種の「意味体系=世界像」であるとも言えるからである。

しかし道具や巣は、そこに世代を超えて蓄積される独自の「環世界」があるとまでは言いがたい。また“さえずり”には、「人為的生態系」としての物質的基盤が欠落している。つまりこうした類似性は限定的なものに過ぎないのであって、われわれはここに、やはり根源的な差異があると言わなければならないのである。

つまり個体性を維持しながら、同時に非血縁的な集団をこれほど大規模かつ緻密に展開できる生物、そして何より物質的/非物質的側面を問わず、それ自体でひとつの実体を持つかのような巨大な「人為的生態系」としての〈社会〉を創出し、しかもそれを延々と途切れることなく次世代へと受け継いでいく生物、それはやはり人間だけだと言えるからである。

【第四章】 人類史的観点における「人間的〈環境〉」の構造転換 へ進む

【上巻】目次 へ戻る

(1)“環境”概念は、1960年代になって、化学物質、汚染、資源、人口、砂漠化といった問題群が着目されるなか、そこに環境問題(environmental problem)という共通のカテゴリーが与えられることによってはじめて今日の含意を持つようになった。北米ではそこから、環境問題を克服した新しい社会を希求する運動として環境主義(environmentalism)が形成されたが、そこには19世紀以来の原生自然の保存(preservation)をめぐる伝統も加わり、“環境”はもっぱら「保護すべき自然」の問題として理解されるようにもなった。さらに、環境危機の根源には人間中心主義(anthropocentrism)――自然をばらばらな要素に切り離し、もっぱら人間のための道具としてのみ認識する世界観――があるとするエコロジズム(ecologism)が形成されると、“環境”を論じることは、人間と自然の「調和(共生)」を論じることであるという認識が拡大する。今日普及している環境概念が、多分に特定の“価値”を表現するものとなっている背景には、こうした事情があるのである。上柿(2015a)も参照。

(2)日本語としての“環境”の語源は、中国語の「環(わ、巡る)+境(場所、状況)」に由来するとされ、古くは14世紀の漢籍にその用法がみられるという。また近代の用語としての“環境”は、主として英語の“environment”の訳語として普及したものだとされるが、双方とも本来の意味は同じ「めぐり囲む外界」である。『日本語源広辞典』(2012)、『環境事典』(2008)を参照。

(3)環境哲学という用語は、まだ学術的に定義が定まっていない。ただし筆者は以前、それを環境思想や環境倫理学から区別する形で、次のように定義したことがある。すなわち環境哲学とは、根源的な三つの問い――①われわれが環境危機と呼んでいる事態の本質とは何か、②環境危機に直面した現代とはいかなる時代であり、そこに生きる人間存在の本質をいかなる形で理解するのか、そして③そもそも環境とは何か――を柱としつつ、環境思想よりも明確な理論的枠組みを有し、加えて環境倫理学を論じるための理論的基盤になりうるものである、というようにである(上柿 2015a)。ただし本書で見ていくように、環境哲学において最も重要な問いは③であり、③の確固たる基盤がなければ、①や②の問題を明確に論じることはできないだろう。また、独自の形で存在論的な環境概念を定義し、そこからひとつの環境倫理学の体系を構想しようと試みているのが増田敬祐である。例えば増田(2017)は環境の概念を、自身を取り囲み(=「環(わ)」)、自身と自身でないものとを隔てる(=「境(さかい)」)という存在論的な概念として理解している。このとき「境(さかい)」は時空間的な射程を持ち、人間存在は、そうした自身ではないものとの「境(さかい)」を承知し、自身を取り囲む世界との「〈間〉」を了解することによって、はじめて現前するものであると理解される。また注目したいのは、増田がここで人間の存在形式を「存在の動態」という形で表現している点である。増田の理解によれば、人間存在は、自分でないものに触れ、関わることを通じて、はじめて自身の「境(さかい)」承知し、自身を取り囲む世界との「〈間〉」を了解することができる。そしてそれは、自身の存在を位置づけ直す過程(「再帰的了解」)でもあり、人間の存在は、こうして常に動的な形で現前するものとなるのである。

(4)「素朴実在論」とは、外界の事物がわれわれの知覚したままの姿で実際に存在しているとする立場のことであり(『哲学中辞典』 2016)、ここではそれを環境概念に応用している。

(5)実はこれと似た事態が、かつての地球上では起こっている。それは、私たちの生存に不可欠なオゾン層や酸素を用いた呼吸のメカニズムが、実際には過去の生命活動である「有害物質=酸素」の大量放出という、「環境破壊」の結果もたらされたものだという事実に他ならない(川上 2000)。

(6)ここで詳しく論じる余裕はないが、このことは、突き詰めると個々の人間存在や、それどころかあらゆる存在者一般に対しても言えることなのかもしれない。すなわちある人間存在にとっての〈環境〉と、別の人間存在にとっての〈環境〉は同じものではないかもしれないし、このことは何ものかを“存在者”として想定するときに一般的に言えることかもしれないということである。ただしこのことを考えるためには、少なくとも①特定の存在者に知覚されうる外界、②特定の存在者に直接知覚はされないが、何らかの影響を与えうる外界(例えば放射線や二酸化炭素濃度など)、③特定の存在者に直接知覚されないし、直接的な影響も与えていない外界、を区別することが必要となるだろう。実は「素朴実在論的環境概念」は、これらを区別することなく、あらゆる存在者にとっての普遍的な環境の存在を素朴な形で想定している。しかし一般的な生物存在において知りえるのは①のみであり、多くの“存在者”において意味を持ちえるのは②までである。人間存在においても、おそらく③を真に証明することは困難であり、また②を余すことなく理解することも不可能だと言えるだろう。

(7)ユクスキュル/クリサート(2005)。

(8)カタツムリにとっての“瞬間”とは、カタツムリにとっての時間の概念のことを指している。ユクスキュルの理解においては、時間もまた主体によって構成される「環世界」の一部なのである(ユクスキュル/クリサート 2005)。

(9)ただしユクスキュルの「環世界」の定義は、主体となる生物の知覚能力にやや依拠し過ぎていると言えるかもしれない。存在論的な〈環境〉の概念を整備するためには、主体に知覚されてはいないが重大な影響を及ぼす外界もまた考慮されるべきだからである。したがってここで「環世界」概念を用いる場合、われわれはそこに、主体にとって何らかの意味を持ちうる外界というニュアンスを付け加えておく必要があるだろう。

(10)小原(2000)。

(11)より正確な定義は、G・E・ハッチンソン(G. E. Hutchinson)による「特定の生物種が存続するために必要な種々の環境要因(温度や湿度など)の範囲の組み合わせ」(『環境事典』 2008)というものである。

(12)「各種は自然界のなかで特定の関係(食物関係など)を持って生存している。いわゆる生態的地位であり、種の自然における位置の現在的具体的な生態的存在形態である。広義の暮らしの場所(ハビタット)と種自体との関係を指す。……動物の各種の形質(形態・生態・生理など)は、このような自然における位置に対応したものである。この対応した変化が広義の適応である。種とは、歴史的にも現在的にも自然における位置を含めた、その存在形態すべてを含んだものであり、種の世界とでも表現すべき内容を含んでいる」(小原 2000:56-58)。

(13)解発因(releaser)や刷り込み(imprinting)の概念は、もともとK・ローレンツ(K. Lorenz)の概念であり(ローレンツ 1997a、1997b)、小原はそれを、本来の形で行われる「ナチュラルなインプリント」と、異常な形で行われる「ミスインプリント」という形で区別して論じている(小原 2000)。例えば先の思考実験で言及した「小さな籠のなかで飼育されたムササビ」について、小原は「ミスインプリント」の文脈のもと次のように述べている。「グルグル回るだけで、ぜんぜん飛べないというムササビが出ました。ただ、グルグル回るというところは、生得的に自分で飛ぼうという衝動があって、そう行動するということを表現していますが、逆に言えば、ゆがんだ形でその行動が現れてきているわけです」(小原/岩城 1984:94)。

(14)“常同行動”の具体例として、例えば往来を繰り返すクマ、自身の毛をむしるサル、鼻を振り続けるゾウなどが知られている。近年では飼育下の動物に、野生に近い行動を引き起こさせるよう環境を整えるという観点から、「環境エンリッチメント」という概念が提唱されている(村田/成島/原編 2014:169-171)。

(15)「20世紀」の一時代においては、ペダルを押すネズミの研究から出発して人間の行動を望みどおりにコントロールできるとする行動主義心理学が流行した(梅本/大山 1994)。“社会工学”は、社会が予測とコントロールの対象になりうると考える点で、すでにある種のイデオロギーを含んでいる。発展進歩史観と結びついた社会科学は多かれ少なかれこうした発想を含んでおり、国家社会主義や国家総動員体制はもとより、一定の手順に基づくことであらゆる国家は経済成長を実現できるとしたロストウ(1961)の経済成長発展段階説も、広い意味ではこうした志向性を共有していたと言えるだろう。

(16)アリストテレス(1974)。

(17)アリストテレス(1971)。

(18)カントは哲学の根本命題として三つの問い――私は何を知ることができるか/私は何をなすべきか/私は何を望んだらよいか――をあげ、それらが究極的には「人間とは何か」という問いに向かうとし、その解明の試みを指して人間学(Anthropologie)と呼んだことで知られている(カント 1966:376-377、Knat 1968:24-25)。人間学はその後、自然科学を基盤とした人類学(anthropology)、社会科学を基盤とした文化人類学(cultural anthropology)として定着していったが、シェーラーは人間の本質を問うものとして、改めて哲学の立場から哲学的人間学(philosophical anthropology)を提唱した(シェーラー 2012)。とはいえ、人間を問うのは哲学自身の本質的営為でもあったため、哲学的人間学という用語自体は、その後定着するには至らなかった。

(19)シェーラー(2012:50)、Scheler(2016:38)。傍点は筆者による。

(20)例えばピンカー(2004)を参照。

(21)もちろんここでシェーラーが想定しているのは、例えばわれわれが理論物理学などを通じて、必ずしも直接知覚できない素粒子の存在などを認知できる、といったことでもあるだろう。【注9】で触れたように、確かにユクスキュルの「環世界」概念は、主体の知覚能力に過度に依拠している側面がある。とはいえ、そうした人間の推論の能力もまた、決して“無限”であるとは言いがたく、人間存在が自らの外界を余すことなく掌握できるという保証はどこにもない。後述するように、人間存在は「意味体系=世界像」を含んだ独自の「環世界」の広がりを持っており、直接的な知覚能力に基づく狭義の「環世界」を相対化することができる。しかしそのことは、人間存在が自らの「環世界」を超越できるということを必ずしも意味しない。主体によって構成される存在論的な〈環境〉の枠組みに基礎づけられるという点においては、人間存在もまた他の生物存在と変わらないのである。

(22)加えてわれわれは、他の生物存在にはない特殊性を備えているのが、人間だけとは限らないという点も忘れてはならないだろう。見方によっては、一部の昆虫、一部の鳥類、一部の哺乳類でさえ、他の生物存在にはない特殊性を備えていると言えるかもしれないからである。この場合、むしろ人間の方が「他の生物存在」の側に立つことになる。本書では、人間存在の特殊性について独自の形で掘りさげていくことになるが、そこに引かれた境界線は絶対的なものではなく、われわれが何に着目するのかによって変動しうる、あくまで相対的なものなのである。

(23)小原(2000:58-59)。もちろんこの指摘には、今西錦司(1994)の「種社会」の概念を想起させる一面がある。とはいえ、本書の枠組みが「種社会」という観点からどのように理解できるのかということについては別の機会に論じることとしたい。

(24)小原/羽仁(1995:139)。実は小原の「モノ」概念には、精神や文化といった、人間が生みだす非物質的な「モノ」が含まれている。そのことから小原は、しばしば「社会的なもの」のすべてを“道具”や“労働”に還元していると批判されるが、本書からすれば、小原はむしろここで「人為的生態系」を構成する“物質的側面”と“非物質的側面”の双方に共通する原理を明確に見ていたのであって、その点は評価されなければならないだろう。

(25)小原はここから、彼の独自の人間進化論である「自己家畜化論」へと向かっていくことになるのだが、本書の〈環境〉をめぐる「二重構造」という着想は、この小原の「自己家畜化論」から大きな示唆を得たものである。本書が小原から受けた影響は数多くあるが、筆者は「自己家畜化論」そのものに対しては、それを構成する三つの柱――「家畜と人間の類似性」、「自己人為淘汰」、「自己ペット化」の概念――のうち、第一の柱は全面的に、また第二の柱は部分的に放棄している。この問題については上柿(2014)を参照してほしい。

(26)代表的な辞書である『日本国語大辞典』(2007)にも、“環境”とは「まわりの外界。まわりをとり囲んでいる事物。特に⼈間や⽣物をとりまき、それとある関係を持って、直接、間接の影響を与える外界。⾃然的環境と社会的環境とに⼤別する」(傍点は筆者による)とある。このように、日本語において「自然環境」と「社会環境」を区別することは、広く一般的な用法となっている。本書においては、自然生態系=〈自然〉を「自然環境」、「人為的生態系」=〈社会〉を「社会環境」と読み替えても良いだろう。

(27)後に述べるように、実際に人工物が秩序を持つように現前するためには、「社会的構造物」だけではなく、そこに「意味体系=世界像」がなければならない。

(28)デュルケム(1989)の社会的分業に関する研究や、ウェーバー(1960)の官僚機構に関する研究は、いずれも本書で言う「社会的制度」に関する古典的な研究である。

(29)ただし、T・パーソンズ(T. Parsons)やN・ルーマン(N. Luhmann)による「社会システム理論」は、ある面では本書における「社会的制度」と「意味体系=世界像」の連関を問題にしたものとして理解することも可能である(パーソンズ 1974、ルーマン1993)。本書においては、「社会的制度」と「意味体系=世界像」は、密接に関わるものでありながらも、概念としては敢えて区別されている。とりわけ「社会的制度」は、「意味」が矮小化されても人々の行為を調整する機能を有するものとして定義される。こうした区別は、【第六章】において「第三の特異点」を論じる際にきわめて重要な意味を持つことになるだろう。

(30)ハイデッガー(1994)、フッサール(1995)、シュッツ(2006)。こうした「意味体系=世界像」の研究は、言語学、記号論などにおいても幅広く研究されてきたが、社会学者のG・H・ミード(G. H. Mead)が「一般化された他者」(generalized other)という形で分析したものも深く関わっていると言える(ミード 1973)。ミードの概念については、【第七章:第三節】も参照のこと。

(31)かつてH・アーレント(H. Arendt)は、人間存在が創出する“非物質的なもの”に、耐久性のある物質的な形を与えることの意味を、「仕事」(work)がもたらす「世界性」(worldliness)と呼んだ(アーレント 1994)。またハイデッガー(1994)は、前述した「世界内存在」という形で、“道具”を含めた人工物が秩序として現前するためには、「意味体系=世界像」が不可欠であるということを明確に示したと言える。

(32)“社会”の語源は、英語の“society”に中国古語の「社会(農耕地の神中心の会合)」をあてたものとされ(『日本語源広辞典』 2012)、本来の意味は、「仲間」の集合体(『英語語源事典』 1989)である。【序論:第三節】も参照のこと。

(33)こうした意味での“社会”を最も強調したのは、おそらくあらゆる「社会的なもの」が「生産様式」(Produktionsweise)という形で人間を規定するとした、K・マルクス(K. Marx)である(マルクス 1956)。

(34)この「社会的動物」という概念は、しばしばアリストテレスの「ゾーン・ポリティコン」(zoon politikon)として知られているが(アリストテレス 1961)、集団的に生を実現するという意味では、多くの生物が「社会的動物」であると言える。本書では、人間の“社会性”の本質は、世代を超えて蓄積される〈社会〉というものを創出するところに求められる。したがって【第四章】で見ていくように、人間は生まれながらにして「ヒト」ではあるが、〈社会〉がなければその本来の社会的動物としての本性を実現できないことに注意したい。

(35)ウィルソン(1999)。群体無脊椎動物はクローンの集合体と言えるが、われわれの身体を構成している60兆個の細胞も、いわば同一遺伝子のクローンである。

(36)社会性昆虫に見られる社会性は、古くは半倍数性という特殊な遺伝的な構造によって基礎づけられていると考えられてきた(ウィルソン 1999)。半倍数性とは、メスが二組の染色体を持つのに対して、オスは染色体を一組しか持たないということを指している。ここでは結果として、同じ母から生まれてくる娘(一部は次世代の“女王”となる)は、互いの血縁度が3/4となり、それは自ら産んだ娘の血縁度(1/2)よりも高くなる。ただしこうした説明は、厳密には兄弟との血縁度、繁殖個体の性比、雌雄の価値などといった要素を考慮せねばならず、社会性の進化をめぐる説明方法としては不十分であるとも言われている。詳しくはデイビス/クレブス/ウェスト(2015)を参照。

(37)哺乳類や鳥類の社会性については、ウィルソン(1999)、小原(2006)、デイビス/クレブス/ウェスト(2015)を参照のこと。

(38)この、人間の高度な集団性が持つ意味については、【第五章:第五節】において「集団的〈生存〉」や〈根源的葛藤〉といった概念を用いて詳しく論じることになる。

(39))霊長類の用いる道具についてはボイド/シルク(2011)、鳥の“さえずり”についてはブライト(1986)を参照。その他の動物の行動をめぐってはデイビス/クレブス/ウェスト(2015)およびドゥ=ヴァール(2017)を参照のこと。