『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)

【第七章】〈関係性〉の人間学ーその2

(5)「ゼロ属性の倫理」と「意のままになる他者」

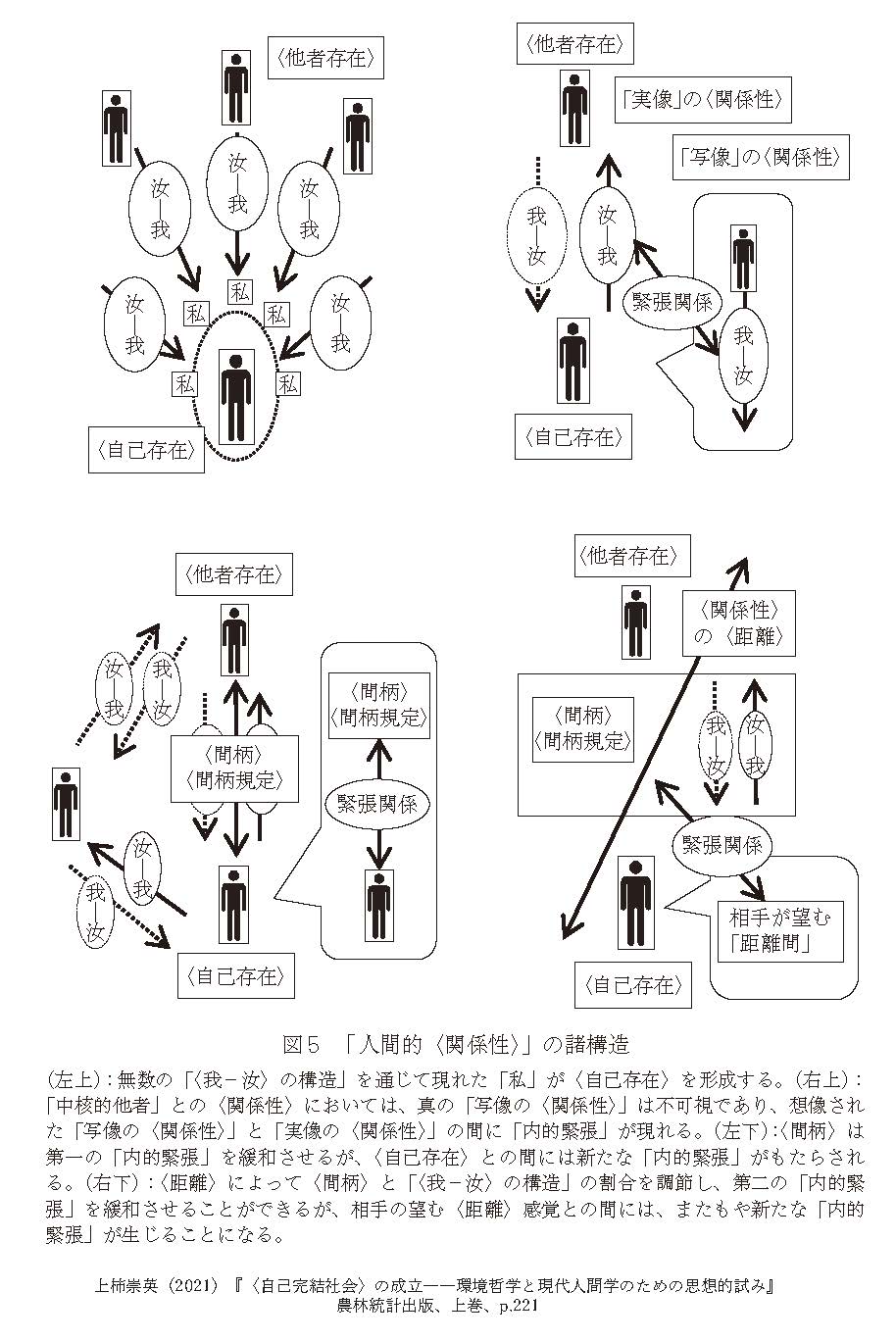

さて、われわれは以上を通じて、「人間的〈関係性〉」の構造についての一通りの説明を行ってきたことになる(図5)。

以上の議論から見えてくるのは、次のことであろう。すなわち人間は、生を与えられたそのとき以来、「意のままにならない他者」に囲まれ、そうした〈他者存在〉との〈関係性〉によって「私」となってきた。

そして「意のままにならない他者」との〈関係性〉が「内的緊張」を伴うものだからこそ、われわれは〈間柄〉や〈距離〉といった仕組みをさまざまな形で活用し、「中核的他者」との間に円滑な〈関係性〉を実現させようと奮闘してきたということである。

もっともここからは、われわれが「内的緊張」を緩和させることはできても、決してそれ自体を消すことはできないということもまた読み取れよう。換言すれば、われわれは〈関係性〉の負担を軽減させることはできても、負担を伴わない〈関係性〉というものははじめから存在しえないということである(37)。

われわれは、〈他者存在〉とともに〈生〉を実現していく限り、円滑な〈関係性〉というものを必要としている。それゆえ人間は、時と場合と居合わせた人々によって、経験的に身に着けてきた〈間柄〉のなかから、いかなるものを採用すべきか適宜判断しつつ、複雑な〈関係性〉を自ら制御していかなければならない。

そして〈間柄〉を行使しつつ、ときには互いの「距離間」に応じて背後に潜む「私」の“顔”を表出させ、それによって「〈我‐汝〉の構造」を媒介とした、かけがえのない絆を育んできたのであった。要するに、それが人間なのである。

したがってこうした〈間柄〉の自在さ、〈距離〉の自在さこそ、われわれが原始以来求めてきたもの、真に人間の〈生〉を豊かにするものだったと言えるのである(38)。

ここからわれわれは、いま一度当初の問題意識に立ち返り、以上の「人間的〈関係性〉」をめぐる枠組みを用いて、われわれの抱えた社会的現実について再び考察してみよう。

【第三部】までの議論で見てきたように、〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉が進行する現代社会においては、われわれは皆、〈社会的装置〉の〈ユーザー〉となる形で〈生〉を実現している。

そして出発点となるのは、【第二中間考察】においても取りあげた次の問い、すなわちそうしたなかでわれわれはなぜ、〈社会的装置〉の文脈においてはきわめて容易に〈関係性〉を構築することができるにもかかわらず、〈社会的装置〉の文脈から外れた局面においては、円滑な〈関係性〉を構築することに著しい困難を抱えてしまうのかという問題である。

まず、今日のわれわれが〈社会的装置〉の文脈において、労せずして〈関係性〉を構築することができるのは、例えば「経済活動」における「財やサービスの提供者」と「財やサービスの消費者」の〈関係性〉ように、そこに非常に強力な〈間柄〉が機能しているか(39)、あるいは「情報世界」における〈関係性〉のように、「インフラ」自体が〈関係性〉の土台を用意してくれているからだと言える。

前者についてはすでに論じたため、ここでは後者に注目してみよう。実際われわれは「情報世界」、すなわちインターネット上の電子空間において、いくらでもバーチャルな〈関係性〉を容易に構築することができる。しかしそれを可能にしているのは、「人間的〈関係性〉」に立ち現れる諸々の原理ではなく、検索サイト、SNS、コメント欄、ブログといった「インフラ」の持つ「配置」の機能である。

そしてこれらの〈関係性〉には、注目すべき共通点がある。すなわちそこでは、たとえ「〈我‐汝〉の構造」を無視しようとも、たとえ「相手を知る」ことを怠ろうとも、つながりあうこと自体には何ら問題が生じないということに他ならない。

前者の例で言えば、与えられた〈間柄〉に耐え、互いにその〈間柄規定〉さえ厳守していれば、余計なことで誰かが傷つくこともなければ、誰かに傷つけられることもない。そして後者の例で言えば、クリックひとつで誰かと出会い、好きなように想像し、好きなように発言し、そして嫌になればいつでも撤収することができるのである。

それでは逆に、〈社会的装置〉の文脈から外れてしまうと、われわれはなぜ、〈関係性〉を構築することが難しくなるのだろうか。【第三部】で見てきたように、その根底にはおそらく〈生の自己完結化〉によって、〈ユーザー〉同士に〈関係性〉を取り結ぶ“必然性”が生じないということがある。

とはいえここでは、そこで大きく二つの形で現れる〈関係性〉のあり方に注目してみたい。ひとつは、そこではそもそも〈関係性〉自体が成立していないというものである。

実際、われわれは日々数10人から数100人という人間と物理空間上は接触していながら、その大半は、あたかも互いに“並行世界の住人”――あるいはPCのデスクトップ画面上に重なる形で表示されていながら、内実は異なるタスクによって完全に分断された個々の「ウインドウ(40)」――であるかのようにさえ見える。言うなれば、ここには〈間柄〉もなければ、「〈我‐汝〉の構造」もないのである。

そしてもうひとつは、ここから「意味のある〈関係性〉」を構築しようと思えば、われわれは適度な〈間柄〉を欠いたまま、今度は互いの「〈我‐汝〉の構造」のみによって〈関係性〉を成立させなければならないという事態である。

実際、われわれがこうした「並行世界」の立場から誰かと親しくなろうと試みても、そこには足がかりとなるべき〈間柄〉、すなわち互いに共有可能で、安心して行使できる“振る舞いの型”というものが見あたらない。そのためそこでは、ひたすら「私」の“顔”をさらけだし、またさらけだされる「相手」の“顔”を受け止めることによって、文字通り一から〈関係性〉の意味を構築していかなければならない。

そして複雑な〈関係性〉の網の目のなかで、その不確かで不安定な〈関係性〉に亀裂が入らないよう、互いに絶えず気を配っていなければならないだろう。それは言ってみれば「底なしの配慮」であり、きわめて負担の大きい〈関係性〉のあり方なのである(41)。

以上を通じて、われわれは現代的な〈関係性〉のいくつかについて見てきたが、ここで注目したいのは、一連の〈関係性〉のあり方すべてに通底している重要な論点についてである。

それはわれわれが〈社会的装置〉の文脈に乗っていようと、そこから外れていようと、そこではいずれも適度な〈間柄〉を行使することができないことによって、〈関係性〉から〈距離〉の尺度が失われているということである。

例えばわれわれは、「経済活動」において、どこまでも〈間柄〉に徹しておのれを隠し、「情報世界」にアクセスしては、どこまでも素顔をさらしてぶつかろうとする。そして街を行き交う人々にはそもそも〈関係性〉自体が成立していないし、〈関係性〉を構築するには、全面的な「〈我‐汝〉の構造」として互いに向き合う覚悟が要求される。

そこでは〈関係性〉そのものが“ゼロ”なのか“1”なのか、あるいは互いを距てる「距離間」が“ゼロ”から“無限大”にまで極端に振れるのであり、いずれにしても互いに適度な「距離間」を取ることができなくなるのである。こうした〈関係性〉のことを、本書では「0か1かの〈関係性〉」と呼ぶことにしよう(42)。

それではなぜ、現代社会においては「距離間」の歪な〈関係性〉が溢れ、適度な〈間柄〉を行使できない事態になっているのだろうか。

かつて「ポストモダン」(postmoderne)という標語が流行した際、現代人が〈関係性〉を構築する困難さの背景として、しばしば指摘されたのは、価値規範の解体という論点であった。つまり“伝統的な価値規範”をも含む形で、社会全体に共有されうる価値的、規範的意識が消滅したことによって、人々は〈関係性〉を構築していく際の拠り所を失ってしまったという説明である(43)。

しかしここでは、今日のわれわれが「不介入の倫理」と並んで無意識に行使している、まったく別の価値規範、ある種の倫理というものについて考えてみたい。

それはあらゆる〈関係性〉に対して、社会的な立場や役割、老若男女を含んだ身体的な属性に関わる一切の概念を持ち込むことなく、ひとりひとりが「かけがえのないこの私」として対面しなければならないないとする、「ゼロ属性の倫理」である(44)。

前述のように人間は、生受のとき以来、多様な〈他者存在〉に囲まれて成長し、そのなかでさまざまな〈間柄〉の枠組みを経験的に身に着けていく。

しかしこの倫理のもとでは、そうした〈間柄〉の枠組みは「かけがえのないこの私」を抑圧し、圧殺するものだとして退けられる。そして互いに〈ユーザー〉としての人間という一点を残して「ありのままの私」の全体像を互いに承認していくことを要求するのである。

実際、われわれはしばしば次のように言うではないか。人は肩書や外見ではなく、その内側にあるその人自身を見ようとしなければならない。偏見を捨て去り、真に理性的な〈関係性〉に至ったあかつきには、われわれにはそれができるはずであると。

こうした「ゼロ属性の倫理」の背後には、もちろんあの〈自立した個人〉の人間的理想が潜んでいる。【第二章】で見てきたように、〈自立した個人〉の思想においては、自由と平等の理想のために、抑圧からの解放は無条件に肯定されなければならない。

「ゼロ属性の倫理」は、言うなればこの人間学の延長線上にあるのであって、それゆえここでは、〈間柄〉は、人間の「唯一性」を集団主義的な「同一性」によって塗り潰すものとしてのみ理解される。すなわちここでは、〈間柄〉は〈関係性〉に潜む規範的な権力、あるいは個人を抑圧し、〈間柄規定〉を暴力的に強制する悪しき全体主義の一類型として価値づけられてしまうのである。

ここから見えてくるのは、今日の「0か1かの〈関係性〉」を産みだしたものが、ある面においては自由と平等を求めてきた、他ならないわれわれ自身でもあったということである。

確かに〈社会的装置〉の文脈において現れる、あの「〈我‐汝〉の構造」が欠落した〈関係性〉、極端な〈間柄〉によって塗りつぶされた〈関係性〉は、人間的に異常なものだと言えるだろう。

実際われわれは、その極度に「形式化」されれた〈関係性〉に対して、ある種の閉塞感を抱いているかもしれない(45)。だからこそ「ゼロ属性の倫理」は、おそらくいまなおユートピアとしての色褪せない魅力を人々に与え続けるのである。

しかしそれ以上にわれわれは、「ゼロ属性の倫理」が目指している、この〈間柄〉から「解放」された〈関係性〉というものがどれほど異常なものなのかについて目を向けなければならない。

例えば「ゼロ属性の倫理」は、「本当の私」や「ありのままの私」を互いにさらけだし、それを互いに認め合える〈関係性〉を理想とする。しかしいかなる人間に対しても「ありのまま」でいなければならず、さらけだされるすべての人間の「ありのまま」を受け入れなければならないことが、はたして正常な人間の〈関係性〉だと言えるのだろうか(46)。

人間の出会いとは、本来最初に〈間柄〉として出会い、そして〈距離〉を測りながら、やがて〈我‐汝〉として再び出会うものであったはずである(47)。いかに親しい〈関係性〉であったとしても、そこには依然として〈距離〉がなければならない。繰り返しになるが、〈間柄〉が不在の〈関係性〉、あるいはすべてを「〈我‐汝〉の構造」に委ねなければならない〈関係性〉など、そもそも人間が耐えられるものではないのである。

そしてわれわれが目を向けなければならないのは、こうした「ゼロ属性の倫理」が求める〈関係性〉の理想が、すでに相当程度われわれのうちに内面化されてしまっているということ、さらにその結果として、どれほどわれわれの「〈我‐汝〉の構造」が歪な形に変質しているのかということである。

例えばわれわれは、「ありのままの私」をすべて受け入れてほしいと願いつつ、他方でそれが叶わないと言って他人の無理解を嘆いているだろう。確かにその意味において、現代社会は“承認”や“居場所”が求められる時代だと言えるかもしれない。しかし現実においては、そうした人々の多くが、誰かの「ありのまま」を受け入れるつもりなどさらさらない。

それどころか、「唯一性」を秘めた自分は「かけがえのない」存在であるため、「ありのまま」を受け入れられて然るべきだが、不快に感じる何者かの「ありのまま」を受け入れることは、「ありのままの私」を歪めることになるため、拒否することが当然であるとさえ考えているだろう(48)。

確かに「ありのままの私」という概念は、人が周囲の人間に惑わされ、自身の本心を見失ったとき、あるいは時代に不相応な〈間柄〉の枠組みに気づき、それが修整すべきものであることを悟る場合など、有効な場面がないわけではない。

しかし先の主張で想定されている「本当の私」、「ありのままの私」、「かけがえのない私」とは、いったい何者なのだろうか。「人間的〈関係性〉」の枠組みを整備してきたわれわれにとって、その虚構に満ちた自己像を説明することはさほど難しいことではないはずである。

例えばここで語られる数々の「私」は、いずれも〈他者存在〉から切り離された「不変の私」、「〈関係性〉の場」のもとで立ち現れる〈この私〉とはかけ離れた、言ってみれば自意識によって肥大化した虚構の「この私」のことではないだろうか(49)。

ここではそうした「本当の私」が崇拝され、それゆえ〈他者存在〉は、そうした「ありのままの私」を歪め、抑圧するものとして理解される。しかし繰り返すように、〈自己存在〉とは、無数の「〈我‐汝〉の構造」のもとで立ち現れる数々の「私」を漠然と把握したものに過ぎない。

そこに「意のままにならない他者」との〈関係性〉がなければ、意味のある「私」も存在することはできないはずなのである。

われわれが「ありのままの私」を受け入れてほしいと言うとき、実はわれわれは潜在的に「意のままになる他者」を求めていると言える。

もちろん人間は、誰もが他人の心、行動、評価などを「意のままにしたい」と願う原初的な欲望を秘めていると言えるかもしれない。しかし改めて想像してみてほしい。

人間が〈関係性〉のなかで“充実”し、“喜び”を感じるのは、はたして本当に他人が「意のままになる」ときなのだろうか(50)。むしろわれわれは、「相手」が「意のままにならない他者」だからこそ、感情や立場、主張や経験など、何かを共有し、分かち合えたときに充実を感じるのではなかったか。

あるいは決して消えることのない「内的緊張」のなかで、〈距離〉を測り、〈間柄〉を行使し、「実像‐写像」に向き合った結果、〈関係性〉の形が修整され、瞬間的にその「内的緊張」に伴う“ずれ”が解消されるときがある。そうしたときにこそ、人間は〈関係性〉に喜びを見いだすのではなかったか。

もしも目の前にいる何者かが「意のままになる」のであれば、もはやそれは〈他者存在〉ではない。その瞬間に「意味のある〈関係性〉」は消滅し、そこには空虚に肥大した自意識だけが、不気味な色彩を纏って残されることになるだろう(51)。

したがって以上の考察から見えてくるのは次のことである。それは現代人が〈関係性〉を構築する困難さの背景として、社会共通の価値規範が失われたと指摘するだけでは不十分であるということ、そして真の問題の所在は、〈自立した個人〉の理想、「ゼロ属性の倫理」に体現されてきた、われわれ自身の誤った人間理解にあるということである。

すなわちわれわれが、〈関係性〉に適度な〈距離〉をもたらし、〈関係性〉の成立を媒介してくれる適度な〈間柄〉を、社会的現実としてますます行使できなくなっていったこと、そして根源的にはわれわれ自身が、あの〈間柄〉なき世界という名の歪んだ理想を実現可能であると信じ込んでしまったこと、それこそが一連の事態の背景にはあったのである。

われわれが忘れていたのは、われわれが〈他者存在〉との間にある“負担”そのものを消すことができないのと同様に、そもそも抑圧が存在しない〈関係性〉など想定しえないという事実である(52)。

われわれは人間である限り、「意のままにならない他者」を受け入れ、「内的緊張」と向き合わなければならない。そしてわれわれが〈間柄〉や〈距離〉の仕組みを必要としているということは、われわれがそこで健全な〈関係性〉を実現していくために、ある種の抑圧を引き受けなければならないということを意味しているのである。

確かに人間の社会は、さまざまな差異を含んだ人間によって構成される。それゆえ標準化された〈間柄規定〉から外れた人間は、その都度、外的に付与される〈間柄〉に対して多大な抑圧を感じるはずである。しかし人間の世界から、標準そのものがなくなることなどおそらくない。人間は標準をつくりだす存在であり、それはもともと「集団的〈生存〉」の実現を必要とする人間が、〈関係性〉を築いていくために不可欠なものだったからである。

それゆえ標準から外れた人間もまた、決していなくなることはないだろう。ただし厳密な言い方をすれば、真に標準的な人間、あるいは標準から外れていない人間などひとりもいないとも言える。

なぜなら標準の尺度は無数に存在し、よほどの特殊な人間でない限り、ある尺度において標準であった人間であっても、別の標準から照射されれば、途端に“外れた側”の人間として苦しむことになるからである。

確かにわれわれは、〈間柄〉がもたらす標準化や、その暴力性、権力性に苦しむ人々に目を向けていく必要があるだろう。「ゼロ属性の倫理」が誤っていたのは、その理想がここで歴史的に形作られた〈間柄〉の内実を修整していく道ではなく、むしろ〈間柄〉の存在そのものを否定する道へと向かってしまったことである(53)。

「ゼロ属性の倫理」は、〈関係性〉の負担や抑圧に苦しむ人々を救おうとして、〈間柄〉なき世界、標準なき世界をすぐに夢想してしまう。しかしそうした負担や抑圧を取り除くというのであれば、われわれに残されているのは、結局「0か1かの〈関係性〉」以外にありえない。確かに〈間柄規定〉の内実を変えていくためには、それ相応の時間と忍耐を要するはずである。しかし人間存在は、いつの時代もそうした問題に直面し、その都度、辛抱強くこの問題と向き合ってきた。重要なことは、〈間柄〉や標準そのものの存在を否定することではなく、時代に合わなくなった〈間柄規定〉を修整し、〈関係性〉がもたらす負担を互いに分け合う道を模索することなのである。

そして筆者はこうも思う。そもそもわれわれが〈関係性〉に見いだす苦しみの根源は、はたして本当に、周囲から押しつけられる何事かにあるのだろうか。そうではなくて、人間的現実とあまりに乖離した自己に対する誇大な理想、より直接的に言えば、「それを手に入れられるはずの私」、「そのように思ってもらえるはずの私」、「その人の期待に応えられるはずの私」――要するに、「こうでなければならない私」という名の、おのれ自身が生みだしてしまった虚構の理想にこそ、われわれは苦しめられているのではないだろうか、と。

現代に生きるわれわれは、しばしば「価値観の違い」や「性格の不一致」と言って、〈関係性〉をすぐに投げだしてしまう。その背景にあるのは、「意のままになる他者」を求めて彷徨う、肥大化した虚構の「この私」ではないのだろうか。

われわれはいま一度、人間を見つめてみる必要がある。冷静に考えてみれば、われわれは「価値観」や「性格」が完全に一致する人間など、この世界に存在するはずがないということに気づくだろう。あるいは再度、「情報世界」で繰り広げられるコミュニケーションの現実を見てもらいたい。そこには、身近な人間関係を強制的に携帯させられる疲労感、誰に向けるでもない「この私」の問わず語り、そして反射的に繰りだされる感情の応酬というもので満ち満ちている。

そこにあるのは「インフラ」によって「配置」され、〈間柄〉も〈距離〉も働かなくなった世界を生きる、この時代の人々のかなしき〈関係性〉の縮図である(54)。

いずれにしても「0か1かの〈関係性〉」では、われわれは健全な形で〈関係性〉を維持することなどはできない。そうした〈関係性〉に残されているのは、「底なしの配慮」に骨の髄まですり切れていくのか、「意のままになる他者」をどこかで求める「この私」同士が、おのれの存在を賭けて潰し合っていくことでしかないだろう。

“〈間柄〉なき世界”など、虚構なのである。われわれがその歪んだ理想を信じる限り、われわれは自らが〈間柄〉を必要としている人間的現実、そして消えることのない目の前の抑圧というものにかえって苦しみ続ける。

そしてだからこそ、多くの人々は、やがて苦しみを帯びた〈関係性〉それ自体を諦めるようになっていく。最終的に人々が選択するのは、〈社会的装置〉へのよりいっそうの依存であり、「不介入の倫理」を行使することによる〈関係性〉自体の放棄なのである。

【第八章】〈共同〉の条件とその人間学的基盤 へ進む

【上巻】目次 へ戻る

(37)われわれは【第五章】において、「集団的〈生存〉」を避けられない人間存在が抱える、「私の〈生存〉」と「皆の〈生存〉」とをめぐる一致と不一致の問題を〈根源的葛藤〉と呼んできた。しかし【第六章】では、それはあくまで「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉の起源をめぐる文脈において捉えられる“根源的”なものであって、それが現実の〈関係性〉において出現する際には、より複雑な形を取るとも指摘した(【第六章:注24】)。われわれはここで、一連の「内的緊張」こそ、〈根源的葛藤〉が〈関係性〉の次元において出現したものだと説明することができるだろう。

(38)前述の増田は、西洋近代的な“自由”の概念が「環境からの自由」――人間が自らを時空間的に縁取る「環境」から解放されるという意味での――と、「環境への自由」――自然環境、歴史性、場所性から中立となった人間が、再び「環境」に対して主体的に関わるという意味での――を志向してきたとして、次のように述べる。「〈人〉が自分以外の〈人〉と関わり合う環境世界において求められる自由とは、人間存在の作法や倫理を身に付けることで得る〈自在さ〉のことだと言える」(増田 2017:262、傍点は筆者による)。もし真の〈自由〉なるものがあるのだとすれば、それは増田の言う、こうした「自在さ」のことを指すと言えるだろう。【第十章:注8】も参照のこと。

(39)本書では、多くの人々が経験している、例えば「会社の人間関係」といったものもまた、「経済活動」という〈社会的装置〉の文脈に基づく〈関係性〉であると理解する。ここでは「財やサービスの提供者」と「財やサービスの消費者」に見られるほど強力な「形式化」は働かないかもしれないが、「経済活動」という明確な目的に基づく〈間柄〉が依然として機能している。「形式化」の強さは、おそらく個々の組織のあり方によってかなりの相違があるはずである。とはいえ、家族ぐるみの付き合いが当然視されていた時代とは異なり、近年ではますます〈間柄〉の比重が高まっているようにも思える。

(40)このことを本書では、「ウインドウズの比喩」と呼ぶことにしよう。。

(41)もちろん現実の社会生活を振り返れば、それがたとえ〈社会的装置〉の文脈から外れたものであったとしても、われわれは依然として多くの〈関係性〉に〈間柄〉を活用しているように見えるかもしれない。例えば、学校には“クラスメート”や“教師と生徒”の〈間柄〉が依然として存在し、“ママ友の会”にはやはり“ママ友”の〈間柄〉が存在すると言えるだろう。だが社会全体から見れば、われわれはすでに、初対面の人間と共有できると思える〈間柄〉をほとんど持ちあわせていないし、伝統的な〈間柄〉の大半は、すでに安心して〈関係性〉を構築できるだけの強度を失っている。堅固で重層的な〈間柄〉が機能しない状況下においては、われわれは〈関係性〉を構築するために一足飛びに「〈我‐汝〉の構造」へと向かわなくてはならない。そして皆が自身の振る舞いに対して自信を持てなくなることから、小集団内では瞬間的に発生する即席の〈間柄〉やその場の“空気”がきわめて支配的な影響力を持つようになる(土井 2008、山竹 2012)。【第八章】で見ていくように、そうした“負担”に耐えられなくなる結果として、われわれは〈関係性〉自体を構築させまいという規範、すなわち「不介入の倫理」へと向かっていくことになるのである。

(42)筆者がこの概念を最初に提示した際、そこで想定されていたのは、あくまで〈社会的装置〉の文脈を介さない〈ユーザー〉同士の〈関係性〉のみであった(上柿 2018)。しかしさまざまな論考を経由して、本書では、この概念を〈社会的装置〉の文脈に乗っているか、乗っていないかを問わず、現代的な〈関係性〉一般を包括するものとして用いることにする。

(43)J=F・リオタール(J.-F. Lyotard)は、啓蒙、主体性、自由と解放、真理といった「大きな物語」(grands récits)が瓦解していく時代状況を指して「ポストモダン」と呼んだ(リオタール 1986)。それは、人々が漠然と共有可能だった共通の価値や規範が意味を持たなくなり、価値規範の個体化、価値相対主義が急速に進行する時代の到来として理解することができるだろう。わが国の場合、「大きな物語」の解体は、しばしば見田宗介(1995)や大澤真幸(2009)が「現実」に対する向き合い方として、「理想の時代」から「虚構の時代」への移行と呼んだ、1970年代を境として進行していった時代状況として言及される。それはこの頃から、高度経済成長期以前の“伝統的な社会”の枠組みのみならず、「理想の時代」に共有されていた価値理念、とりわけ社会進歩や社会変革への強力な信頼が急速に揺らいでいったからである。ただし本書の立場では、伝統的な価値規範が失われていく一方で、社会共通の価値規範自体は必ずしも失われたわけではないと考えられている。失われたのは〈関係性〉を築いていくための共有可能な〈間柄〉であって、現代社会には、代わりに「〈ユーザー〉としての生」を前提とした「自己実現」を至上とする価値意識、あるいは「ゼロ属性の倫理」や「不介入の倫理」といった新たな規範が形成されているからである。「ポストモダン」をめぐる議論そのものについては【補論二】を参照。

(44)この「ゼロ属性の倫理」をめぐっては、実際にはもう少し細やかな議論を必要とするかもしれない。例えば本書では、「ゼロ属性の倫理」の究極の理想を〈間柄〉なき〈関係性〉であると理解するが、そうではなく、そこで想定されているのは、未成熟な伝統的〈間柄〉に取って代わる、究極に普遍的な人間の〈間柄〉の実現であるとの反論が考えられるからである。しかし、ここで想定されている「普遍的な人間」とは何なのだろうか。あらゆる属性をそぎ落としてなお残る人間の普遍性を出発点とすることは、結局本書で言う「〈間柄〉なき〈関係性〉」――「〈我‐汝〉の構造」のみによって成立させていかなければならない〈関係性〉――と同じものにはならないのだろうか。また、その「普遍的な人間の〈間柄〉」とは、いかなる人間の「ありのまま」であっても包摂可能な究極の〈間柄〉であると説明されるだろう。しかしそこでは、例えば【第八章】で詳しく見ていく「積極的自由」や“啓蒙された「博愛主義」”とも言うべきものによって、われわれの人間的現実とはかけ離れた、あまりに予定調和な〈関係性〉が想定されてはいないのだろうか。「ゼロ属性の倫理」は、一方において「ありのままの私」が全面的に展開されるバラ色の世界を思い描いていながら、他方においては、結局自らが想定した「普遍的な人間」なる特殊な人間類型を強要している。そして、普遍性を武器に演出されるその予定調和の理想世界が、そのまま自ら批判してきたはずの権力性や暴力性を孕むことには、まるで無頓着だと言えるのである(さらに言うならこの倫理は、現代社会に生きる人々が〈社会的装置〉の〈ユーザー〉という意味においては、すでにあらゆる属性や立場をそぎ落とした「普遍的な人間」を実現しているということに対しても無頓着である)。繰り返すように、本書が主張しているのは、〈関係性〉から負担や抑圧が消えることもなければ、〈関係性〉から権力性や暴力性の一切が消えることもないということ、そしていかなる人間の「ありのまま」をも背負えるほど、人間存在は強靱ではないということでなのである。

(45)後述するように、世間が生みだす“標準”や、その標準がもたらす一般的な抑圧そのものは、〈間柄〉がもたらす「正常な働き」に起因するものだと理解すべきである。われわれが注視すべきなのは、〈間柄〉のもたらす「形式化」の作用が、個別的な〈関係性〉に落とし込まれていく際に、まさしく一切の「〈我‐汝〉の構造」の介在を許さないような形で強力に働く場合である。この「(〈間柄〉によって)塗りつぶされた〈関係性〉」は、現代社会においては、〈社会的装置〉の文脈のもとで行われる「経済活動」において最も顕著に現れている。とはいえ、それだけではないかもしれない。例えば学校現場の研究においてしばしば言及される「キャラ」は、この文脈において注目すべき現象である(土井 2009、斎藤 2013)。なぜなら「キャラ」が特定の集団内で機能する〈間柄〉であることは明らかであり、そのきわめて強力な「形式化」の作用が、〈社会的装置〉上の「塗りつぶされた〈関係性〉」に酷似している側面があるからである。本書では、このことを逆説的な事態の帰結として理解したい。つまり根底にあるのは、むしろ全社会的な〈間柄〉の脆弱化であって、「キャラ」とは、それが引き起こす「底なしの配慮」や集団の不安定さに対処するために即席につくりだされた異常な形の〈間柄〉である、というようにである(この論点については、【第九章:注189】において詳しく言及している)。また、【第八章】で論じる「不介入の倫理」は、「不介入」をめぐるルールの違反者たちに対して非常に厳しい目線を向けるため、われわれはそこにもある種の強力な「形式化」の存在を看取するかもしれない。しかし「不介入の倫理」が特殊な(やはり異常だと言える)のは、一般的な世間の標準や〈間柄〉が、〈関係性〉の成立を媒介させるものであるのに対して、「不介入の倫理」の場合は、〈関係性〉そのものを成立させない方向性に〈関係性〉を規定しようとするからである。【第八章:第六節、第七節】も参照。

(46)「ゼロ属性の倫理」は、〈関係性〉からすべての外的な枠組みを排除し、万人が万人の「かけがえのないこの私」としての人格を「ありのまま」受容すべきだと主張しているように見える。しかし本来それは、多くの経験の共有や信頼の積み重ねによって可能となる、きわめて〈距離〉の近い特別な相手にのみ許容できるものではなかっただろうか。「ゼロ属性の倫理」は、そうした特殊な〈関係性〉を普遍化し、ある面においては、それをあらゆる〈関係性〉に適用しようとしているのである。それは人間存在が〈関係性〉を構築していくプロセスとして、きわめて異常だと言わなければならないだろう。

(47)例えば人間は、人を“見た目”で判断する。というのもわれわれは、まず〈間柄〉を通じて他人と出会うからである。初対面の相手と接する際、われわれは相手の容姿、服装、身振り、言い振りといった情報を用いて、実は最初に採用すべき〈間柄〉を模索しているのである。したがって「人を見た目で判断すべきでない」という言明は、本来、ここで〈間柄〉に頼りすぎると判断を誤る場合があることを戒めるためのものであった。だがもしわれわれが、それをただ文字通りに受け取るのであれば、われわれは〈間柄〉を活用すること自体を断念せねばならないし、そこでは〈関係性〉を構築すること自体が困難となるだろう。

(48)例えばわれわれは、しばしばあまりに当然のように、自身が“納得”するまで説明してほしいと主張する。たとえそれが、〈間柄〉を超えた「〈我‐汝〉の構造」に基づく深い水準での配慮であったとしても、われわれは躊躇なくそれを要求する。それでいながら、相手が求める同じ水準での配慮や、相手を理解するための場や会合に参加することについては、逆にしばしば当然のように拒絶するのである。

(49)本書では、無数の「意味のある〈関係性〉」を通じて立ち現れてくる〈この私〉と、肥大した自意識を象徴するものとしての「この私」を厳密に区別している。後者は「かけがえのないこの私」の延長にあって、〈関係性〉から独立して存在しうると仮想された虚構の自己存在のことである。

(50)例えばそこに、あなたの言うことにすべて従い、決して異議を挟まず、意のままに振る舞ってくれる人間がいるとしよう。人間というものは、そのような相手に決して敬意を払わないし、そのような相手を決して大切に扱おうとは思わない。おそらく近い将来、アンドロイドがそうした「意のままになる他者」を演じてくれる時代がくるかもしれない――そして精巧なアンドロイドは、主人に飽きがこないように、一見「意のままにならない」振りさえしてくれるだろう――。このとき対人関係に疲れた現代人にとって、その「意のままになる」人形は、最初のうちこそ慰みになるかもしれない。しかし人々は、やがてそうした人形に苛立つようになり、最後は自らの手によって、それを破壊するのではないだろうか。「意のままになる他者」は、その人にとって決して「意味のある〈関係性〉」をもたらさないからである

(51)こうした「意のままになる他者」を求めて肥大した自意識の姿について、吉田健彦は次のように描いている。「この「私」が出会う他者は、単純な希望などではなくてむしろ痛みを、表層的で無意義な自由ではなく根源的責任をこそ問うてくる他者であるということへの覚悟がないのであれば、結局のところ、我々は神にでもなるより他はない。……技術への欲望が差角として他者との交感と他者の支配を、そして他者への欲望が他者への希求と怖れを同時に内包していたのに対して、無限と永遠への欲望にはいかなる差角もない。我々にはもはや他者に由来する苦痛も制約もなく、真空をどこまでも直線運動していくだろう」(吉田 2017:402-403、傍点は筆者による)。

(52)ここでひとつの思考実験をしてみよう。まずここに、三人の人間がいるとする。もちろん三人には、共通点もあれば、相違点もある。もしここで、三人のうちの二人の共通点が焦点化されれば、残された一人は“抑圧”を感じることになるだろう。ならば一切の“抑圧”が存在しない世界のためには、三人全員に共通するもの以外、一切のものを話題にしてはならないという規則を設ければよい。この規則を人類全体にあてはめてみるとどうなるのだろうか。実はこれこそが、「ゼロ属性の倫理」が目指す「普遍的な人間」の“ユートピア”なのである。そしてその正体とは、言ってみれば〈社会的装置〉の〈ユーザー〉であるという一点のみを残した虚無であり、あらゆる〈関係性〉が破綻した世界でもあるのである。【注44】、【注28】も参照のこと。

(53)「ゼロ属性の倫理」からすれば、人間が相手に応じて異なる「距離間」を取ろうとすることさえ、ある面では「差別」となるだろう。だが人間は、すべての人間に対して同じ「距離間」で接することなどできない。これは〈関係性〉のあり方が、〈他者存在〉に応じてそれぞれ異なる以上、また人間がそれぞれに〈距離〉を測りながら生きる存在である以上、人間の“正常”な姿であると言える。そこで「距離間」の差異が生じる理由はさまざまであり、そこに立場や属性が関わることもあるだろう。それを「差別」と呼ぶのであれば、われわれは〈距離〉を測ることそれ自体を断念せねばならなくなる。【注46】も参照。

(54)例えばSNSという「インフラ」は、「情報世界」に身近な人間関係を強制的に復元し、それを常時「携帯」するようにわれわれに強いてくる。他にもわれわれは、電子空間上に「本当の私」をさらけだし、誰に向けるでもなく問わず語りを繰り返してもいる。さらに象徴的なのは、近年ことさらに散見されるネット上での“私刑”や“炎上”であるだろう。「インフラ」上で虚構の「この私」同士が出会うとき、われわれはどこまでも誤解が生じやすいデジタル化された言語――そこでは純粋な言語情報以外の情報が「ノイズ」として除去されている――を用いて、どこまでも感情的になる。そして面と向かっては到底口にできないような汚い言葉を何の躊躇もなく吐きかけるようになっているだろう。そこで展開されているのは、前述のように〈間柄〉が存在せず、無限大だった〈距離〉が瞬間的にゼロへと移行するかのような、まさに異常な言語空間なのである。