『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)

【第九章】〈自己完結社会〉の成立と〈生活世界〉の構造転換

(1)「意味のある過去」と、「生きた地平」に立つことについて

さて、ここからわれわれは、これまで抽象的な形で説明してきた〈自己完結社会〉の成立過程について、日本社会というわれわれが生きる具体的な場に即しながら論じていくことにしよう。

前述のように、われわれが自らの現実と対峙していく潜在力を獲得するためには、われわれは概念的に掌握された事柄を「意味のある過去」として自らにつなぎとめていくこと、そしてそこから「生きた地平」に立つということが求められるのであった。

だが、そもそもここで言う「意味のある過去」、そして「生きた地平」とは何だろうか。この章では、最初にこうした問題意識を確認することから始めたい。

まず、われわれが直面している現実は、いずれも過去に生じた事実の連鎖によって成立したものである。そのため現実について理解するためには、われわれはその現実をもたらした過去について知る必要があるだろう。

しかしそもそも“過去を理解する”とはいかなることなのだろうか。例えば今日のわれわれは、書物やインターネットを通じて過去に関する知識をいくらでも得ることができる。しかし「あるとき、どこかの場所で、こういう出来事があった」という情報をどれほど積み重ねたところで、それは本当の意味において“過去を理解した”ことにはならないだろう。

つまりそこに〈この私〉、すなわち〈自己存在〉と結びつく意味や実感が不在であるなら、それは想像された架空の歴史年代を記憶するのと大差はないということである。

過去は、〈自己存在〉に対する明確な連続性のもとで掌握されることによって――すなわち〈存在の連なり〉の一部として位置づけられることによって――はじめて事実の断片を超えた“意味のあるもの”となる。われわれが求める「意味のある過去」とは、いわばこうした形で掌握された過去のことなのである。

それでは、われわれは特定の過去と〈自己存在〉との結びつきを、いかにして理解することができるのだろうか。実は、そうした連続性を実感するための具体的な方法がある。

例えば「時間の地図」という考え方もそのひとつである。一般的に“地図”とは、諸々の空間的な地点に関する情報を平面的に記載したものである。そしてわれわれは地図を用いることによって、例えば特定の地点と自身とを隔てる距離間や、その地点へと至るための具体的な道筋について理解することができるようになる。

加えて地図を大きく広げてみれば、われわれは自身からの距離が離れるほどに、そこには不慣れな世界、異質な世界が広がっているということを実感することもできるだろう。

これに対して「時間の地図」とは、われわれが諸々の“過去”に関する情報を〈自己存在〉との関係性に基づいて配置した、想像上の「地図」のことである。つまりわれわれが特定の過去と向き合う際、それを常にこうした「時間の地図」上の「地点」として感覚的に理解するよう努めるのである。

そうすることで、われわれはその過去と自身とを隔てる時間的距離間や、その過去から自身へと続く時間的な道筋を、あたかも地図を眺めるかのように捉えることができる。加えてその「地図」を広く見渡すことができれば、われわれは自身からの時間的な距離が離れるほどに、そこには現在の常識がまったく通用しない、異質な世界が広がっていることもまた実感することができるのである。

他にも、ここでの時間的距離間をより具体的な形に置き換えた、「二五歳=一世代の例え」というものがある。

想像してみてほしい。まず、読者の母親が読者を産んだのが二五歳のときであると仮定しよう。加えて読者の祖母が読者の母親を産んだのが同じく二五歳のときであると仮定する。そうすると、50年前とは、およそ読者の祖母が読者と同じ年齢だった頃に相当することになる。

そしてこの仮定を繰り返していくと、100年前とは、およそ読者の祖母の祖母にあたる人物が、さらには500年前とは、およそ一連の行程を五回繰り返した先にいる読者の祖先が、それぞれ読者と同じ年齢だった頃に相当するということになるのである。

もちろんここで25年を一世代と見なす想定は、人類学的には正確なものではない(1)。しかしこの方法は、われわれが過去との時間的距離間を感覚的に掌握する方法としては、一定の有用性があると言えるだろう。

もっとも、われわれが特定の過去を「意味のある過去」として理解するためには、これだけでは不十分である。そこで注目したいのは、われわれが過去との連続性を理解しようとする際、そこには必ずある種の媒介物が必要とされるということである。

そのひとつは、〈自己存在〉が立脚している何らかの“場”であり――それは土地でも、家でも、地域社会でも、国家でも、惑星でもかまわない――それが現在とは異なる“過去の場”として、確かにそこに存在していたという「場の連続性」である。

そしてもうひとつは、そうした“過去の場”に縛られながらも、われわれと同じように何かを感じ、何かを思い、生き、そして死んでいった“過去の人間”が、確かにそこに存在したのだという人間の「〈生〉の連続性」である。

つまりわれわれが特定の過去を、〈自己存在〉をも内包した〈存在の連なり〉のなかに位置づけていくためには、時間的道筋や時間的距離間に対する想像力のみならず、かつてそこにあったはずの“場”、そしてかつてそこにあったはずの“人間の〈生〉”というものに対する想像力が不可欠となるのである。

以上のことを、具体的な例に即して整理してみよう。

例えば1932年に生じた「五・一五事件」とは、青年将校によって犬養毅(当時首相)が暗殺された昭和初期のテロ事件のことである(2)。そしてそれを単なる知識、単なる事実の断片としてのみ捉えるならば、確かにそこにはいかなる意味も実感も生じえない。

しかし「時間の地図」という比喩を用いてみれば、われわれはそれが限りなく広がっていく時間的連続性のなかで、現在からその時間の分だけ遡った「地点」において生じた出来事であるということが分かる。そして仮に2020年を基準に、それを88年前のことだとするなら、「二五歳=一世代の例え」によって、その「地点」がおよそ、読者の曾祖父母が読者よりも一回りだけ若くして生きていた時代に相当するということも分かるだろう。

さらに「場の連続性」に思いを馳せれば、それが現在とは異質な世界にありながらも、われわれが生きるこの同じ日本という国の東京という都市において生じた出来事であること、また「〈生〉の連続性」に思いを馳せれば、それが異質な時代の前提によって縛られながらも、われわれと同じように現実を生きた人々によって引き起こされた出来事であるということが改めて感じられる。

そこにはかつて、われわれが目撃している同じ場が、そしてわれわれと同じように明日を憂い、ささやかな喜楽のもとで笑い、涙する人々が確かに存在していた。そして移り変わる時代の狭間で、そうした人々のさまざまな理由、さまざまな人生の巡り合わせによって、確かにその出来事は生じたのである。

もちろん特定の過去が、歴史的事実として何をもたらしたのかについて知りたければ、われわれに求められるのは知識だろう。しかしそこにこうした〈連なり〉の感覚が加わることによって、はじめてそれは「意味のある過去」となる。

〈存在の連なり〉のもとで掌握された過去には、現実と対峙していくわれわれを励まし、勇気づける力があるだろう。そこにあるのは、われわれが立ち返ることができる“意味の源泉”としての潜在力である。

つまりわれわれが現実と向き合う際、こうした無数の「意味のある過去」をそのための足場として定めること、それがここで言う「生きた地平」に立つということなのである。

なおこうした視点は、われわれに“歴史”とは何かという問いをも投げかけるだろう。一般的な辞書によれば、“歴史”とは「①人類社会の過去における変遷・興亡のありさま。また、その記録。②物事の現在に至る来歴」とされている(3)。

しかしこれまでの議論に即して言えば、この定義を文字通りに受け取る限り、歴史とは、いわば過去の“死んだ事実”の集積に過ぎなくなる。ここには歴史に居合わせる〈この私〉という視点が欠落しており、したがって「意味のある過去」を形作っていくための起点が存在しないからである。

かつてE・H・カー(E. H. Carr)は、客観的な事実を希求する実証主義的な歴史学を批判し、事実を解釈する歴史家自身に目を向ける必要性を指摘した。「歴史とは、現在と過去との対話である」という有名な一節が物語っているのは、たとえいかなる歴史的事実であっても、それを眼差す歴史家の目線から切り離しては存在することができないということ、しかし事実は、歴史家によって特定の形に眼差されるからこそ、そこに意味というものを宿すことができるのだということである(4)。

歴史家ではないわれわれの立場からすれば、このことは次のように換言する方が適切だろう。すなわち歴史と言っても、そこには〈自己存在〉と切り離された一般的な歴史の概念とは別に、〈存在の連なり〉のもとで掌握された“意味のある歴史”、“生きた歴史”というものが想定できる、というようにである(5)。

いずれにしても、改めて本章の目的を述べれば次のようになる。すなわちここで試みたいのは、これまで論じてきた〈自己完結社会〉の成立過程を、こうした“意味の地平”に引きもどし、「生きた地平」のもとで再び説明を試みていくことである。

この場合、われわれを過去と結びつけるのは、何よりこの“列島”という「場の連続性」、そしてこの列島に生き、死でいったものたちの「〈生〉の連続性」となるだろう(6)。

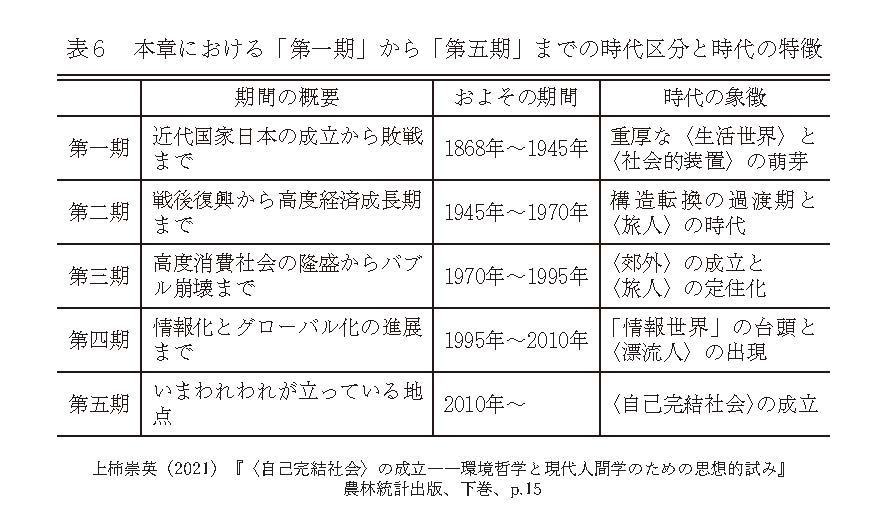

冒頭で示したように、本章が注目したいのは、われわれが生きるこの現代社会に対して直接的な意味を持つ150年あまりの期間であり、とりわけそこで〈生活世界〉の構造転換がいかなる形で生じたのかということである。本章ではこの150年あまりを、便宜的に「第一期」から「第五期」までに区分し(表6)、それぞれの時代の外観、思想史的な文脈、そして〈生活世界〉の実態について順番に見ていくことにしよう。

もっともここでの時代の描写は、見るものによっては表面的、一面的なものとして映ることがあるかもしれない。歴史学や社会科学としてではなく、〈思想〉として時代に向き合うことを試みる本書では、複雑な時代の全体像を描きだすということよりも、統一した観点のものと、徹底して時代のひとつの断面を描ききるということを重視している側面があるからである。また1980年に生まれた筆者自身は、ここでの「第四期」の人間に相当する。それゆえ「第四期」以降の時代の描写は、筆者の主観的な経験が色濃く反映されていると言えるだろう。このことは最初に断っておくことにしたい。

【第九章】(2)重厚な〈生活世界〉と〈社会的装置〉の萌芽 へ進む

【下巻】目次 へ戻る

(1)一世代が相当する期間は、おそらく時代によっても異なり、民族集団によっても異なるはずである。この期間を正確に知るためには、それぞれの時代、それぞれの社会集団における出産年齢についての詳しい分析が必要となるだろう。

(2)「五・一五事件」とは、政党政治の腐敗に憤り、天皇親政を求めた青年将校たちが、武装したまま首相官邸に乗り込み、当時内閣総理大臣であった犬養毅を殺害した事件のこと。「血盟団事件」から「二・二六事件」へと続く一連のテロ事件のひとつであり、これ以降内閣総理大臣は再び元老の奏薦するところとなり、政党政治が終焉する分水嶺になったと言われている。詳しくは【注28】を参照。撃たれた犬養は、震える手でたばこに火をつけ、「今の若い者を呼んでこい、話して聞かせてやる」と言いながら意識を失ったとされる(北岡 1999、保阪 2009)。

(3)『広辞苑』(2018)項目「歴史」を参照。

(4)「事実を持たぬ歴史家は根もありませんし、実も結びません。歴史家のいない事実は、生命もなく、意味もありません。……歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります」(カー 1962:40、Carr 1961:24)。もっともカーの指摘のなかには、われわれの議論に馴染まないものもある。例えばカーは、一方では歴史を支配する究極目的――ユダヤ=キリスト教の伝統から、G・W・F・ヘーゲル(G. W. F. Hegel)やK・マルクス(K. Marx)らに見られる歴史の発展法則、歴史の最終地点に関する議論まで――を退けつつも、歴史認識に関する「客観性」の進歩について熱心に語っている。「歴史とは過去の諸事件と次第に現れてくる未来の諸目的との間の対話と呼ぶべきであったかと思います。過去に対する歴史家の解釈も、重要なもの、意味のあるものの選択も、新しいゴールが次第に現れるに伴って進化していきます」(カー 1962:184、Carr 1961:118)。つまり時代の変化は常に歴史に新たな解釈をもたらすが、全体として見れば、人間の歴史に対する認識は、漸進的ではあっても着実により“正しい(客観的な)”ものに到達しているという理解である。この主張は、暗に人間存在が究極的な歴史認識に到達するという想定を含んでおり、そこに横たわるのは、【第十章】で見ていく〈無限の生〉に基づく「絶対的普遍主義」であるとも言えるだろう。〈有限の生〉に立脚する本書においては、究極的な歴史認識の存在は想定されない。歴史認識は100年後だろうと、1000年後だろうと根源的に変化しうるものであり、われわれが到達できるのは、自らを規定する時代のなかでの“より良き何か”でしかないからである。

(5)この表現には、われわれが体験してきた伝統的な歴史教育に対する批判も込められている。わが国の歴史教育では、戦前の国家主義的歴史観への反省から、“政治”を極力回避し、歴史を過度に客観的事実に即して語るように努めてきた側面がある。そのため論争的で評価の定まらない近代史は、われわれの実生活に最も直接的な関わりを持つものであるにもかかわらず、教育現場においては敬遠されてきたと言えるだろう。しかしここで述べているように、真に客観的な歴史認識など存在しないし、そうした知識の追求が「生きた地平」となることもない。われわれに不足しているのは、人間存在の有限性を基底に据えたうえでの“生きた歴史”のための教育だと言えるだろう。

(6)もちろんここでの「場の連続性」には、前述した土地から惑星に至るまで、さまざまなものを想定することができる。しかし“根無し”となった現代人にとっては、〈社会的装置〉の基本的単位となる国家こそが、おそらくその最も有力な候補となるだろう。ただしここでは、古代史や現生日本人につながる複数の母集団なども考慮に入れ、それをあえて国家ではなく“列島”とした。